Historia

Biografía del montañista y arqueólogo Antonio Pedro Beorchia Nigris

Fue un montañista, escritor y explorador y uno de los pioneros más importantes de la investigación arqueológica de alta montaña, nacido en Italia y sanjuanino por adopción fue un ejemplo inspirador del montañismo argentino

José Herminio Hernández, Coronel

Edición: CCAM

El Comienzo

Nació en Ampezzo, provincia de Udine, Italia, el 2 de mayo de 1935; sus padres doña Vittoria De Luca, nacida en 1907 y don Páolo Beorchia Nigris, nacido en 1901, ambos italianos, ya fallecidos; tuvo solo una hermana llamada Páola Ida Beorchia Nigris, nacida en 1938; llegaron a la Argentina como inmigrantes en febrero de 1954, radicándose definitivamente, en la ciudad de San Juan.

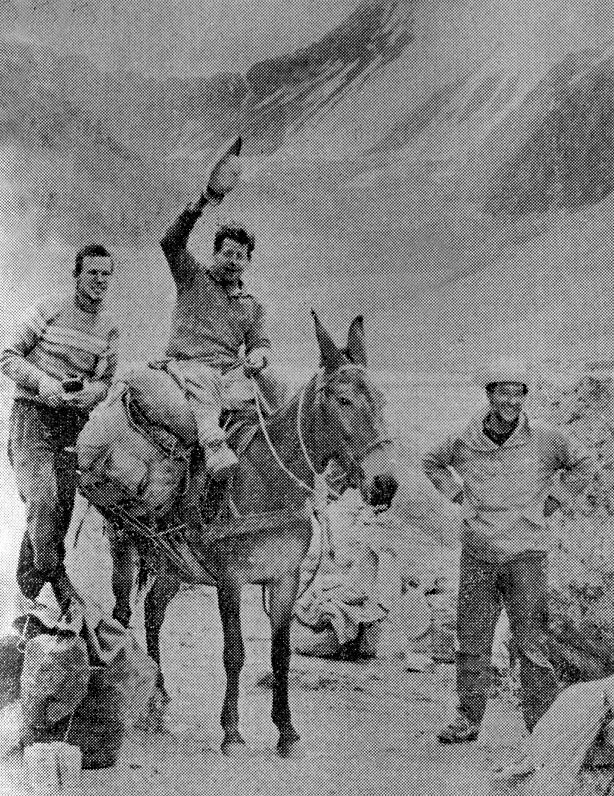

Antonio Beorchia en el Tupungato, 1960

Que mejor darle paso a las propias palabras expresadas por Antonio y que me acercara para esta tarea, en una conversación con el andinista y escritor argentino Jorge González:

Hay una pequeña villa en el Nordeste de Italia, llamada Ampezzo, que en la década de los 50, contaba con dos mil habitantes y que en la actualidad, apenas alcanzan el millar. Ello a causa de la diáspora a la cual fuimos obligados muchos durante el período post-bélico y también, más valdría decir especialmente, debido a la caída estrepitosa de la natalidad entre mis compaisanos.

Ellos desde hace medio siglo, y perdona esta breve digresión, prefieren tener el auto, la casa de fin de semana, largas vacaciones anuales y las consabidas comodidades que ofrece nuestra sociedad de consumo, antes que engendrar hijos. Sin saberlo, se están suicidando. Antaño ver familias con diez, doce hijos, era un hecho normal en mi tierra. Hoy cada matrimonio, si es que alguien todavía se casa, tiene un promedio de 1,5 hijos y no son raras las llamadas familias unipersonales... Semejante barbaridad me pone de mal humor. ¡Familias unipersonales! Es así como las define el último censo de la comuna de Ampezzo.

Mi madre Vittorina De Luca a los 23 años de edad - 26/09/1930

Con mi hermana Páola hacia 1941

Que yo sepa, una familia está formada por un padre, una madre, por los hijos cuando los hay y, a veces, hasta por personas relacionadas o no por lazos sanguíneos. En todo caso deberían haber escrito hogares o domicilios unipersonales.

En Ampezzo nací hace mucho tiempo, en una modesta granja de montaña, entre bosques de hayas, esbeltos abetos, algunos prados robados al bosque con inenarrables fatigas, el arroyo Téria allí cerca y, justo enfrente, las paredes desnudas color gris-rosado de la formidable mole granítica del monte Tinísa, de 2.120 metros de altura. A su sombra me crié, imaginando como lo escalaría alguna vez. Nunca sin embargo pude concretar mi sueño, ni siquiera hace pocos años en ocasión de un fugaz retorno a mi tierra. En esa oportunidad, conseguí un guía amigo, pero después de doce días de incesantes lluvias tuve al fin que desistir.

El abuelo materno Pietro De Luca, era un montañés alto y fibroso, con un par de mostachos a lo Víctor Manuel II, formidables bíceps y una pasión innata por las montañas. Sus intereses no estaban sin embargo relacionados con la escalada, sino con las artes cinegéticas (obviamente practicadas de contrabando) y la necesidad de obtener heno para sus vacas segándolo con guadaña y grís (clavos de hierro), en las botas para sostenerse sobre las pendientes muy pronunciadas. También subía a veces hasta grandes alturas para fabricar carbón de leña. Y así es como me crié a la sombra del monte Tinísa, a la sombra del abuelo Pietro aprendí a conocer los secretos del bosque y a amar las montañas.

Mi confirmación - 1942

Antonio Beorchia Nigris, San Juan. Regresando del Pico Polaco, 1958

Aquellas son montañas de tipo dolomítico, cubiertas de bosques hasta los 1.600/ 1800 metros de altura, muy diferentes por cierto a las meteorizadas, áridas y altísimas montañas de la precordillera sanjuanina. Pero cuando la pasión bulle en la sangre, pasas por alto las diferencias y aprendes a amarlas tal como son.

En mi juventud, cuando tenía 18 años recién cumplidos, fue en la ciudad de Udine, cuando me presenté a un concurso para cubrir una veintena de cargos en la Armada Italiana, no recuerdo en cual especialidad. Las vacantes, no eran más de una veintena, pero los candidatos formábamos una cola interminable, porque a solo ocho años de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, Italia distaba mucho de ser próspera y las posibilidades de trabajo para un muchacho recién salido del cascarón, eran casi nulas.

Nos ubicaron pues en fila india totalmente desnudos, para tomarnos como medida previa a cualquier examen teórico, el peso, la estatura y la circunferencia torácica. En aquella ocasión la criba fue severa, por el exceso de postulantes. Recuerdo que un suboficial mientras recorría la cola de los aspirantes con ceño severo, para poner orden, me miró de hito en hito y sentenció: “¡Eres demasiado flaco… demasiado alto mi amigo…!”. De entrada nomás me descartaron por falta de peso e insuficiencia torácica… Resultó que pesaba 60 kilos, medía 1,78 metros de estatura y tenía un tórax de apenas 85 centímetros de circunferencia. ¡Un casi alfeñique! Ahí se terminaron las ilusiones de cruzar océanos y de conocer tierras lejanas. Pensar que en la actualidad me veo en figurillas para bajar algunos kilos de los 90 y tantos que peso, y en cuanto a la circunferencia torácica, la misma compite en amplitud con mi robusta barriga… Uno ya sabe cómo suceden estas transformaciones: se deben a los vinitos, a las comidas abundantes, a la buena vida, a la reticencia para rechazar ese segundo plato que nos ofrece la “vieja”; también al ejercicio físico efectuado a media máquina… Y es así como con los años uno se vuelve “manso y sobón”, al decir del tango. No me arrepiento sin embargo de nada, ni me quejo, solo constato.

Antonio Beorchia Nigris, San Juan. Casquete cumbrero del Pico Polaco, 1958

Antonio Beorchia Nigris, San Juan. Pico Polaco, 1958

Ahí nomás nos soltaron en tropel a todos los “no aptos”, o sea a la gran mayoría y, como en el ínterin un grupito nos habíamos hecho amigos, enfilamos hacia el primer prostíbulo que hallamos a mano, más por desquite y curiosidad que por otra cosa. En aquellos años –hablo de mediados de 1953- en las ciudades italianas existían casas de prostitución autorizadas y supervisadas por el Estado. Las mismas prostitutas debían someterse cada tantos días a una revisión médica obligatoria, para prevenir contagios de orden venéreo. Yo creo que en cierto modo aquellas casas cumplían una función social. Me explico: hoy los jóvenes deben esforzarse muy poco para conseguir una muchacha complaciente y, de yapa, gratuita.

En mis tiempos galgueábamos de lo lindo, porque el sexo pre-matrimonial era rarísimo: si pretendías acostarte con tu novia, la única forma era casándote con ella. La misma sociedad te obligaba a cumplir con ciertas normas de conducta… En fin, si no querías reventar, debías concurrir a los prostíbulos oficiales, que solo hallabas en las ciudades populosas y no en pueblitos como los de mi comarca. A fin de consolarme de alguna manera, acompañé a los nuevos amigos de puro curioso, por cuanto no tenía experiencia en tales lides, y menos aún tenía dinero disponible para gastar en damas de cascos livianos.

Entramos al prostíbulo, o “quilombo” como en Argentina se les decía para la misma época, nos encontramos en una amplia pero severa sala de estar, donde no se veía colgado de las paredes ningún cuadro o estampa alusiva a los fines del lugar, ni había otro mueble, más que algunos bancos de madera dispuestos todo alrededor de la habitación. Nada de butacas, ni de otro confort.

11 Febrero de 1961 - Casamiento de Antonio y Edda

Varias mujeres en desabillé estaban sentadas conversando entre sí, o solas, a la espera de posibles clientes. No había ni una muchacha joven, todas eran veteranas del oficio a quienes se les veía en la cara los signos inconfundibles de su profesión. Cuando yo me senté en un ángulo a balconear con timidez aquellas pobres criaturas –más necesitadas de compasión que de condena- ninguna me miró. ¿A qué mirar semejante pichón desplumado?

Hablaban entre ellas de sus andanzas por diferentes ciudades, fumaban un pucho (cigarro), cruzaban las piernas con el desabillé abierto como para ofrecer su mercadería, pudiéndoseles ver a las más veteranas algunas venitas azules sobre los fláccidos muslos. Entraban y salían clientes. Ellas iban y regresaban desde las habitaciones contiguas, con expresión de hastío en la cara.

Vi, comprendí y me retiré.

Es obvio que si en aquel concurso me hubiesen seleccionado, muy otro habría sido mi futuro: ¡En vez de andinista, marinero! Para pensarlo. De todos modos, rumiando el tema, se me ocurre que el propio destino nos lo forjamos cada cual a grandes líneas, o quizás el buen Dios, en su infinita sabiduría mueve los hilos de tal manera, que por último alcanzamos la meta que mejor nos conviene.

Si este tema lo miramos desde un punto de vista meramente racional y objetivo, es probable que pronto me hubiese hartado de cruzar mares y, de una u otra manera, habría ido a parar a cualquiera de las naciones que por entonces recibían a los emigrantes italianos. Me refiero a la Argentina, Brasil, Canadá, Australia… etc.

Emigrar

Por aquellos días circulaba por toda Italia la noticia de la posibilidad de emigrar a diferentes países (Canadá, Brasil, Argentina, Australia, etc.), gratuitamente, pero solo en calidad de agricultores y obreros especializados, como consecuencia de cierto Plan Marshall, pensado para la reconstrucción europea; de manera particular gracias a un convenio firmado entre Italia y Argentina. El convenio binacional Argentina-Italia, estipulaba que Argentina entregaría 200 millones de dólares a Italia, por el envío escalonado de mano de obra especializada. Se preferían familias de agricultores. A través del CIME, las familias obtenían pasajes gratuitos hasta el lugar de su destino final, donde –por lo menos en cuanto a la Argentina- un pariente o amigo de familia debía comprometerse formalmente en dar albergue y sustento a los recién llegados por un período de un año, en el caso que éstos no consiguieran establecerse laboralmente.

Nos relataba el propio Antonio, cómo fue la planificación del viaje y sus pormenores (descripción ésta que lo incluye también, en su último libro publicado):

Pero, ¿Cómo devolvería Italia los 200 millones de dólares? Por medio de los depósitos bancarios que efectuaban los emigrados a sus familiares de la península. Veamos si consigo desentrañar el busilis. Un recién llegado, pongamos por ejemplo mi primo Mario De Luca -quien llegó aquí en diciembre de 1951- cuando enviaba a sus padres de Ampezzo una suma en pesos argentinos a través del Banco de la Nación, dicho banco retenía la suma en calidad de devolución parcial por los 200 millones desembolsados, limitándose a comunicar a un banco oficial italiano, que había recibido de parte de mi primo tantos pesos, equivalentes a tantos dólares, cuyo importe el banco italiano estaba obligado a entregar a la familia De Luca de Ampezzo, en liras moneda nacional. De esa manera Italia pagaba poco a poco la deuda contraída con Argentina, habiéndose, la primera, desahogado de un exceso de mano de obra inactiva, y la segunda, obtenido el cupo de trabajadores que necesitaba. Por lo menos es cuanto yo entendí entonces. El plan se llevó a cabo hasta un monto de 80 millones de dólares, habiéndose suspendido la llegada de inmigrantes gratuitos a causa de los avatares políticos internos de la Argentina.

Oída la novedad, mi madre se la comunicó a su hermano Carlín, por entonces radicado en la ciudad de Mendoza, para sopesar la posibilidad, entre ambas familias, de que él nos sirviera de garante si acaso resolvíamos “quemar las naves” y trasladarnos definitivamente en Argentina.

Antonio Beorchia Nigris en la cumbre de La Ramada - 1963

En aquellos años, cuando una familia cruzaba el océano, era para no regresar más. Hasta en los registros del Municipio, junto con los datos personales de uno, agregaban la frase “emigrato in Argentina”, declarando así muerto civilmente a los fines municipales a quien partía. Era como si dijeran: ¡se fue para no volver! Por el mismo motivo, resolvernos a emigrar era una decisión muy grave, trascendente, sin posibilidades de ser revertida. Carlín, contestó con entusiasmo, ofreciéndonos todo su apoyo y alentándonos a iniciar los trámites migratorios.

De allí en más la idea tomó cuerpo en nuestras conversaciones familiares; sopesamos los pro y los contra; oímos el parecer de los parientes ya emigrados y un buen día nos decidimos: ¡partiríamos! Los trámites no fueron largos ni muy engorrosos. En el Municipio había empleados expertos en esa clase de papeleos. A nosotros nos ayudó sobremanera Dante di Vigji di Rôsa (Dante Candotti) -quien acostumbraba pasear por las afueras del pueblo con un perro manto-negro llamado Wolf- un hombre a quien recuerdo con especial gratitud. Él nos allanó todas las dificultades burocráticas, haciéndonos incluso figurar en los correspondientes certificados como agricultores y obreros, requisito exigido por las autoridades argentinas.

Todo para allanar nuestra partida. Así del hoy para mañana nos vimos envueltos en un torbellino de actividades, tanto para concretar la venta de los inmuebles de mi padre, como para ir acondicionando los clásicos baúles de entonces, donde se ubicaban desde las almohadas (una de las cuales aún uso hoy), hasta la olla de hierro fundido para cocinar la polenta, a los retratos de familia y a todos esos pequeños objetos cuyo significado o importancia solo podía interesar a nosotros.

Antonio Beorchia, Job, Yacante, Baldán, Cremonese y Mastellaro - en el cerro Toro Norte

Antonio Beorchia con el capacete de la momia del Toro - 1964

En cierto modo los que emigrábamos allende el océano, procurábamos llevar aquellos objetos familiares cuya presencia simbolizara no solo el hogar, sino nuestra manera de vivir; en una palabra: nuestra tierra. Por ejemplo: trajimos la red para atrapar pájaros; las fotos de familia; algunas prendas personales usadas en ocasiones especialísimas; ciertas herramientas; el cuadro al óleo del bisabuelo Pàolo Beorchia Nigris; algunos platos de cerámica antiguos, etc. La fecha de nuestra partida había sido fijada de oficio para el mes de enero de 1954, pleno invierno allá.

Mi padre, durante los últimos tiempos de permanencia en Ampezzo, dialogaba largamente conmigo, fantaseando sobre el nuevo modo de vida que encararíamos en Argentina. Él se veía a sí mismo cazando liebres y perdices por campos repletos de ellas, de las cuales surtiríamos nuestra mesa familiar. Y de tal modo, se autosugestionó con el tema que, una vez vendidas sus propiedades, como primer medida adquirió una escopeta Krupp calibre 12 de dos cañones, que finalmente utilicé solo yo hasta el año 1968 y por último, la canjeé por un Winchester calibre 44 a repetición, que a mi vez regalé al amigo Gianfranco Cremonese, una década después como arma de colección, junto con un Remington Patria de un solo tiro.

Uno de los primeros días del mes de enero de 1954, con bastante nieve cubriendo los costados de las calles de Ampezzo, dijimos adiós a nuestra villa, cuna de nuestros ancestros y forjadora en cierto modo de nuestra personalidad. Dos hermanas de mi padre, Ida y Teresina, con el hermano Giovanni, estaban en desacuerdo con nuestra decisión de emigrar, pensando en el incierto futuro de Paolo. Hubo por consiguiente algunos roces y presiones sobre el particular y hasta el ofrecimiento de mi tío Giovanni, de cobijar en su casa a mi hermana Idùta.

Fueron amagos bien intencionados, dictados por el amor fraternal, que sin embargo no quisimos oír. “Infierno por infierno”, como diría el Martín Fierro, elegimos el de la emigración. Cuando llegamos a Génova, nos ubicaron en un enorme edificio de varios pisos destinado a albergar los emigrantes en tránsito. El edificio poseía las necesarias dependencias para efectuar los últimos papeleos y las revisaciones sanitarias exigidas por Argentina. Porque en el puerto de Buenos Aires, no admitían la entrada de homosexuales o de personas con enfermedades contagiosas. Recuerdo las varias revisaciones médicas que nos hicieron, con la extracción de casi medio litro de sangre y la posterior puesta en hilera de los hombres jóvenes en un salón, y los adultos en otro, donde nos hicieron bajar los pantalones para comprobar si alguno era puto. Ver un centenar o más de muchachos de pie, pero agachados hacia delante, con el trasero desnudo apuntando hacia arriba, mientras un médico con dos enfermeros pasaba revista a semejante colección de anos, debió ser un espectáculo como para desternillarse de risa. Pero el facultativo se tomaba las cosas muy en serio y, de haber descubierto un maricón, ese tal, debía despedirse de la Argentina.

No recuerdo cuantos días permanecimos en el edificio destinado a los emigrantes, en Génova. Recién el 15 de enero de 1954, nos embarcamos. Esa mañana habían concurrido al puerto mis tíos Ida y Arturo, para darnos un último abrazo y hacernos las últimas recomendaciones. El día era frío, neblinoso, sin sol. El mar permanecía calmo. Fue la última vez que vi a mi tío Arturo Nòrcia. A tía Ida recién la pudimos besar 27 años después, cuando la visitamos con Edda, en su casa de Novi Lìgure (casa que luego me dejó en herencia junto con la de Capriata D’Orba), teniendo ella 84 años de edad. A media tarde de ese mismo día, la hermosa motonave Augustus, abandonó lentamente el puerto tirada por los familiares remolcadores, a cuyo alrededor planeaban chillando las aves marinas.

Sobre el muelle había mucha gente agitando pañuelos, para un último adiós, y entre todos también estaban ahí parados Ida y Arturo, seguramente con lágrimas en los ojos. Poco a poco las nieblas difuminaron los muelles, el puerto y la ciudad, hasta quedar ocultos a nuestra vista. Empezaba así el tiempo de encarar una nueva vida.

Fotografia del cadáver, tomada en la cumbre del cerro El Toro

Momia hallada en El Toro - En el cuello es visible la marca del lazo que lo estranguló

El Gran Viaje

El viaje en la motonave “Augustus”, melliza del “Giulio Césare” y por entonces uno de los barcos de pasajeros más modernos, fue glorioso. Olvidadas las penurias, dejado atrás el espantajo de las deudas junto con mis traumas estudiantiles, mirábamos al futuro con optimismo, pensando en una vida nueva, exenta de angustias. En el mismo barco, a pesar de viajar nosotros en 3º clase, disponíamos de biblioteca, bar, cine, pileta de natación, sala de baile, tiro al blanco y otros entretenimientos. Además el “viejo” desde el primer día había untado la mano del mozo que nos servía a la mesa, de manera que en cuanto a comida, podíamos repetir cualquier plato. Y todos eran manjares de primera. En breves días, comiendo a dos carrillos, sané de una rebelde colitis que me había atormentado desde hacía mucho tiempo; empecé a sentirme en forma, con unas tremendas ganas de vivir. Aquello fue un gran viaje!! Pronto nos amigamos con muchas familias de emigrantes provenientes desde todos los rincones de Italia. Solo con algún grupo del extremo Sur de la península no conseguimos hacer migas, por ser ellos desaseados, sucios, llenos de piojos, rústicos en extremo, al punto de hacer alguno sus necesidades en los pasillos de la nave. Ante semejante desborde, el capitán del barco ordenó tusar a la papa a todos los piojentos, debiéndoles asimismo instruir sobre el manejo de los baños y de las duchas.

Nos resultaba difícil entendernos, a causa de sus costumbres y además porque solo hablaban un incomprensible dialecto. De todas maneras incluso entre ellos había personas civilizadas. El “Augustus” ancló durante algunas horas en el puerto de Barcelona, donde descendimos para recorrer la ciudad. Ahí me llamaron mucho la atención las palmeras de las plazas públicas, donde uno de los consabidos fotógrafos nos retrató a mi hermana, a una muchacha veinteañera llamada Mari, proveniente del Friuli y a mí. Conservo esa foto.

La segunda parada la hicimos en el puerto de Dakar, capital del Senegal, ubicada a 15º de latitud Norte, donde también desembarcamos. Recuerdo las calles atestadas de gente negra y blanca; recuerdo ciertos zaguanes con muchachas negras desnudas de la cintura arriba, cuyas tetas también negras pero bien formadas, atrajeron mi atención. Recién iba a cumplir 19 años y ciertos temas me resultaban asaz interesantes. El “viejo” miraba a su vez, pero sin hacer comentarios.

Cuando paramos en un bar donde el mozo hablaba francés, pedimos lo primero que se nos vino a la mente y fue ¡una Coca-Cola! En aquellos años ya la propaganda machacona, sin tener la agresividad de estos días, hacía sin embargo estragos en la mente de los desprevenidos. Llegado el momento de abonar la cuenta, nos cobraron dos dólares, es decir una suma importante considerando nuestro cambio con las devaluadas liras de entonces. Y puesto que el mozo nos vio titubear ante la cifra, agregó para cerrar el tema: “C’est le compte!” (“¡Es la cuenta!”).

En Dakar, mi padre también adquirió a uno de tantos vendedores ambulantes negros, que chapuceaba varias lenguas europeas y era dueño de una parla diarreica, unos peines de “marfil”, sobre cuyo lomo figuraba una diminuta hilera de elefantes en relieve, aferrados uno a la cola del siguiente. Luego, como yo lo sospeché desde un principio, resultó que los tales peines lo único que tenían de marfil era el color...

Desde allí, emprendimos la travesía del Atlántico hasta Río de Janeiro. Cuando cruzamos la línea del Ecuador, se organizó a bordo una fiesta de disfraces donde fuimos “bautizados” algunos pasajeros jóvenes que lo atravesábamos por primera vez. Consistía dicho “bautismo” en la parodia de una monumental afeitada, utilizando en vez del clásico pincel, una de esas brochas para blanquear paredes, que dos atléticos “Neptunos” sopaban en un balde con agua jabonosa; a renglón seguido nos embadurnaban la cara y la cabeza con abundante espuma; otros tres “Neptunos” con el cuerpo pintarrajeado de negro, nos agarraban por los brazos y las piernas, nos balanceaban en el aire hasta tomar impulso y nos lanzaban a la pileta de natación. Obviamente yo también fui agraciado con dicho tratamiento.

Durante esos cálidos días fue cuando vimos nuestros primeros delfines acompañar la nave y admiramos por primera vez el sorprendente planeo de los peces voladores.

La última semana del mes de enero, arribamos a Río de Janeiro, ubicado casi sobre el trópico de Capricornio, donde permanecimos desde la mañana hasta el atardecer. Los alrededores del puerto me causaron la impresión de ser viejos y sucios, pero muy pintorescos. Ahí adquirimos un entero casco de bananas que subí a hombros a la nave para, ¡por fin!, darnos la gran panzada. Porque esa exótica fruta raramente se vendía en Ampezzo o en Capriata D’Orba, y cuando se vendía, tenía precios muy elevados. Durante nuestro paseo, un taximetrero ofreció conducirnos hasta el gigantesco Cristo Redentor, que desde lo alto parece abarcar con los brazos abiertos toda la ciudad de Río. El precio era muy accesible, pero a pesar de mi insistencia, el “viejo” no quiso ir. Así murió sin haber gozado la visión de esa ciudad y de su gran bahía.

Al día siguiente, paramos en Santos, cuyo puerto debe serlo también de la ciudad de Sao Paulo a juzgar por la cercanía de ambas; por último anclamos en Montevideo pero, por ser de noche, nadie desembarcó.

Rectángulo de piedras al fondo la parte más alta de la cumbre del cerro El Toro

Llegar a Argentina

Finalmente, a las seis de la mañana del día 1º de febrero de 1954, arribamos a Buenos Aires. Recién nos permitieron desembarcar a las nueve de la mañana, para conducirnos hasta el edificio de emigraciones donde debíamos completar algunos trámites. Luego nos guiaron hasta un inmenso galpón con mesas y bancos de madera dispuestos en largas hileras, donde se veían sentados toda clase de inmigrantes, desde indígenas collas o guaraníes, a rubios europeos y hasta algunos asiáticos.

Ahí fue donde conocimos el mate cocido. Lo sirvieron en sendas tazas con dos semitas cada uno, sobre la mesa sin mantel. Lo encontré bastante agradable. Por último nos dejaron en libertad. Ese día habían concurrido al puerto varios ampezanos, ansiosos por oír las últimas novedades de su tierra. Entre todos, estaban también los Cròzzolo, originarios de Clèndis, en cuya casa alojamos hasta nuestra partida hacia la provincia de San Juan.

Entre trámites aduaneros y convites, pasamos así unos cinco días, como quien dice desnortados, esto es, flotando mentalmente entre espesas nieblas por el exceso de novedades, pero sobre todo a causa del cansancio y de la falta de sueño. Nuestros compaisanos pujaban por tenernos con ellos durante algunas horas, de manera que nuestra agenda estaba siempre al tope con los compromisos.

Los “viejos” en cada caso debían repetir el mismo “libreto”, ante los ansiosos oyentes, mientras ellos nos atiborraban con una abundancia tal de comidas como para no darle jamás descanso al estómago.

En cierto hogar donde nos habían invitado a almorzar, nos sirvieron un primer plato con las verduras y la carne de un glorioso pucherazo. Entre las diferentes verduras había también choclos y zapallos, como es costumbre.

Mi madre ante la novedad me lanzaba miradas de entendimiento, sin que yo cayera en la cuenta de su significado. Por último, estando a solas, a mi pregunta contestó: “A si han dât di mangjâ panòlis e çùcjis, como ai purcìs...”. (“Nos dieron de comer choclos y zapallos como a los chanchos...”).

En sus escasos conocimientos de las artes culinarias, allá en Ampezzo ella nunca agregaba dichas verduras a las ya magras sopas (donde jamás flotaba una “tumba” de buena carne), por un inexplicable prejuicio heredado no sé de quién. Para ella, choclos, zapallos, nabos y berzas, eran comidas exclusivas de los cerdos. Con lo cual conseguía ponernos en el plato unos porotos caldosos con arroz y a veces un musèt (embutido semejante a nuestro queso de chancho, del tamaño de un grueso chorizo. En italiano toma el nombre de codeghino, si la memoria no me hace una mala jugada).

Visto lo cual, cuando yo deseaba saborear un plato de riquísimo minestrone (sopa de legumbres muy bien hervidas, con pastas), concurría a lo de su hermana y tía mía Celestina donde, conociendo ella mi debilidad, siempre me servía un plato.

Sobre la nieve fresca. Primera ascensión al Pircas 1967

Viajando hacia el nuevo hogar

El 5 o el 6 de febrero de 1954, subimos al tren San Martín rumbo a la ciudad de San Juan. Los vagones de 3º clase de entonces tenían los asientos de madera, no eran reclinables, tampoco eran numerados, de manera que los pasajeros debíamos organizarnos para trepar ágilmente a cualquier vagón disponible, donde el primero en llegar ocupaba los asientos para los restantes familiares.

La pesada locomotora con motor diesel arrancó desde la vieja estación de Retiro, con traqueteo de ruedas metálicas y entrechocar de vagones. Pocas horas después nos adentramos en la inmensidad verde de la pampa Argentina, con su infinitud de vacunos y caballares, donde la vista se perdía sobre un horizonte plano, sin final.

Quedamos muy impactados por semejantes llanuras verdes; acostumbrados al pequeño valle de Ampezzo, donde se consideraba lejana cualquier aldea distante pocos kilómetros, aquello nos pareció sencillamente colosal. Con el pasar de las leguas, la grandiosa monotonía de la pampa cedió su lugar a los campos de la provincia de San Luis, donde una manga de langostas detuvo el tren durante varias horas. Ahí conocí los primeros auténticos gauchos, de sombrero alón, con el clásico pañuelo floreado al cuello, la camisa de grafa (tela) color arena, faja negra a la cintura, amplias bombachas también de grafa y las consabidas alpargatas (sandalias) negras en los pies. Subían y bajaban del tren en cada estación, transportando fardos o animales de corral vivos, en especial cabritos destinados tal vez a la mesa de algún compadre, con quien pensarían festejar una fecha íntima. Siguieron los desérticos campos mendocinos, salpicados a veces por raros puestos de cabras o por manchones verdes de álamos criollos. Ya de noche, cruzamos las estériles travesías sanjuaninas, donde el tren en su avance siempre levantaba polvaredas.

Para nosotros aquello era un paisaje alucinante, que sin embargo encontré muy de mi gusto. Después de 36 horas de viaje sin poder cerrar un ojo, cubiertos de polvo, paramos en la estación San Martín, en San Juan. Y ahí estaba esperándonos la familia Bullían en pleno. Ellos, después de los abrazos y de algunas lágrimas, nos condujeron hasta su casa, ubicada en una calle secundaria a pocas cuadras del Parque de Mayo. Esa casa hoy no existe. Con ellos convivimos un tiempo, hasta adquirir a mi tío Carlos De Luca, la misma franja de terreno que hoy ocupan nuestros parientes Yacante.

Expedición japonesa al Cerro Mercedario. Cesare Fava sobre una carga de una mula 1969

Provincia de San Juan

Recuerdo que la noche de nuestra llegada, llovió a cántaros; sin embargo esa novedad no nos llamó la atención, por cuanto veníamos desde una comarca lluviosa en extremo; para ser exacto, la más lluviosa de Italia.

En aquellos días San Juan, mostraba todavía algunas de las profundas cicatrices del devastador terremoto que había destruido la ciudad diez años antes, causando diez mil muertos. El mismo abuelo Alfonso, perdió entonces su casa y Edda, a la sazón una niña de apenas cinco años, se salvó de puro milagro. Fue así: el abuelo Alfonso vivía entonces en Concepción, sobre la calle Mendoza, casi llegando a la actual avenida de circunvalación, junto con su mujer Meri Treo y los primeros cinco hijos de ambos.

La familia poseía una espaciosa casa de adobes recién construida, adornada externamente, a la altura del techo, con esas pesadísimas cornisas de hormigón ciclópeo sin encadenados de hierro que, a causa de su excesivo peso, elevaban mucho el centro de gravedad de los edificios, causando así su desplome a la primera sacudida del terremoto.

En casa de los Bullían, necesité tres días para sentirme otra vez en forma. Al cuarto día, hice mi primera salida como ayudante de plomero de Severín da Cuèl y desde entonces no dejé de trabajar hasta el día de hoy.

Las Primeras Cumbres

Ya en sus primeros años en la provincia de San Juan, Antonio, comenzó con sus actividades en la montaña o sus primeras salidas a este escenario del cual y con mucha experiencia a través de los años, le dieron las mayores satisfacciones por todo lo que descubrió, en primer lugar a sí mismo, a sus amigos y compañeros de cordada, al esfuerzo y conocimiento, que posteriormente se convirtió en un artículo, en un libro o en una referencia para otros.

Por intermedio de sus mismos relatos podemos conocer lugares, personas, montañas vírgenes, referencias de nuestros ancestros y descubrir la propia personalidad de Antonio. Por eso, qué mejor dejarlo continuar con sus relatos de su propia vida:

Recuerdo aquellas primeras ascensiones al cerro Blanco de La Cuevas, de 4.190 metros, bella e imponente montaña de roca calcárea, muy semejante en su aspecto exterior a mi Tinísa. La amé a primera vista. ¡Ah tiempos!, si era un regalo sentir deslizarse sobre la cara y el cuello, el aire frío de las alturas; ver asomar sobre el valle de Tulúm, aún sumido en sombras, la gloriosa explosión de los cobres bruñidos del sol naciente.

Expedición japonesa al Cerro Mercedario, 1969. Campamento 2

A esa hora temprana todo era fantástico: percepciones que interesaban la vista, el olfato, el oído, el tacto, en fin, todos los sentidos. Esos amaneceres de fuego y colores cálidos que iban despertando el horizonte y el panorama, esos aromas a yuyos silvestres transportados por la brisa... y el relincho a lo lejos de los guanacos, allá abajo, sobre los faldeos cubiertos de coirones... los sonidos del mismo viento murmurando misterios entre las altas peñas... el olor mineral de las rocas que casi tocabas con la cara durante la escalada libre... y el tenue vaho de la propia transpiración... el sahumerio de los fogones en los campamentos... la voz de muchos amigos, algunos hoy muertos, comentando la jornada...

El esfuerzo físico que aumentaba y la fatiga que estimulaba para alcanzar una cumbre invicta, máxime si era de alta cordillera, la tremenda fuerza de voluntad que conllevaba su conquista, influyó no poco en mi carácter y personalidad. Fue aquella una época y una escuela trascendente.

Parafraseando al gran amigo y eximio escalador italiano Cesarino Fava, fallecido a los 84 años, en su Italia natal, a medida que la montaña me exigía y hería físicamente, sanaba a la par mi espíritu de las mataduras producidas por los insípidos trabajos de esos años. Aquellas excursiones o expediciones me regalaban en cada salida el bálsamo de la paz interior, me ayudaban a recuperar el equilibrio emocional y la libertad que tanto necesitaba.

Puedo entonces decir, que en cuanto a la alegría de vivir y a la fortaleza para enfrentar los problemas diarios, mucho le debo a la montaña. La motivación de subir montañas fue cambiando con el tiempo: es natural, casi diría obvio, que con el pasar de los años nuestra óptica, nuestros intereses, nuestra manera de ver la montaña, cambien. Enriqueciéndose constantemente, sin superponerse ni opacar las etapas anteriores.

Expedición japonesa al Cerro Mercedario, 1969. Mirada hacia el cerro la Mesa

A los veinte años amas el esfuerzo físico, el desafío, la Aventura con mayúscula. A esa edad vives el día y si regresas domingo tras domingo y verano tras verano, es porqué a medida que superas obstáculos, que alcanzas objetivos, aprendes a ver y a entender. Entonces la montaña de los veinte años fue para mí la montaña de la Aventura, del desafío, del asombro, del reencuentro conmigo mismo. Fue cuando constaté que era capaz de vencerla. Luego, con el tiempo, te das cuenta que existe una interesantísima flora adaptada a los rigores de la altura; a cinco mil metros de pronto observas deslizarse un insecto negro sobre la nieve blanca de los penitentes; otro día ves pasar rauda un ave a más de seis mil metros, volando hacia quien sabe cuales lejanías, o un colibrí se posa sobre tu anorak como sucedió cierta vez en el glaciar Italia... Ves cóndores, flamencos rosados en las lagunas salobres a cuatro mil metros sobre el mar, guanacos, zorros, liebres... Escuchas retumbar bajo el suelo de los valles los llamados subterráneos de los tucu-tucos u ocultos, cuyos profundos sonidos emitidos en código algo debían significar.

Con el tiempo, a medida que empiezas a encanecer, descubres la riqueza de las costumbres, los espartanos métodos de subsistencia y, sobre todo, la calidez humana de nuestros pastores criollos atareados en las veranadas de altura. Te interesas por ellos, aprendes a estimarlos y hasta a quererlos. También descubres el fascinante mundo mineral de la geología y quizás intentes bucear en sus misterios.

La etapa de mi vida para mí más importante fue la de los santuarios de altura. ¿Cómo no preguntarte qué hace allí, a seis mil metros, un pequeño ammonites fósil? A mí me tocó en suerte recoger uno sobre los faldeos del nevado La Ramada, en el año 1963; como también bivalvos, belemnites, ammonites de diferentes tamaños, gasterópodos y braquiópodos, mientras cruzaba en el año 1978, el famoso portezuelo del Espinacito, a 4.500 metros de altura, por donde en enero de 1817, pasó la columna principal del Ejercito de Los Andes. ¿Cómo llegaron tan alto esos fósiles marinos? Es una pregunta inevitable que te haces y la inmediata búsqueda de una respuesta racional también se hace inevitable.

Escuchas tronar de noche los glaciares en su milenario avance y observas asombrado como su actual nivel de fusión retrocede lenta pero inexorablemente a causa del recalentamiento global. Y piensas: ¿Cuánto les queda de vida?, ¿Centurias?, ¿Años? Un día recoges entre las antiguas pircas de un tampu, un trozo decorado de cerámica indígena, una punta de flecha, una herramienta lítica... Excavas en una habitación derrumbada y con algo de suerte sacas a luz los restos de un antiguo fogón, junto a huesos calcinados y, en casos muy raros, hasta figuritas antropo o zoomorfas. Ahí recién caes en la cuenta de que no eres uno de los primeros en transitar por la zona, antes bien, que indígenas inteligentes, dueños de una civilización netamente americana, te precedieron siglos, hasta milenios.

Por último, enterrado en cuevas o sobre altísimas cumbres andinas, descubres algún fardo funerario, esto es, el cuerpo naturalmente momificado de un indígena junto a su ajuar. ¡Y ahí te quiero ver! Aquello resulta un piál del que nunca más podrás zafar. Porque después de Dios, nada hay más trascendente que el hombre mismo. Y si ese hombre está vinculado espiritualmente al insondable misterio de un nevado, entonces... te haces preguntas que de momento no tendrán respuesta. Los por qué, aumentarán en forma geométrica, mientras las aclaraciones te llegarán con el cuentagotas.

Expedición al santuario incaico del Nevado Los Tambillos, 1970. La pendiente del Glaciar Fava es de 40 grados promedio.

Explorando y Descubriendo

Así sucedió con el hallazgo de la momia incaica del nevado El Toro, que el alemán Erico Groch y yo, descubrimos en enero de 1964, enterrada a más de seis mil metros; o con el descubrimiento de unas quince momias en una cueva de Los Morrillos de Ansilta, donde en el verano del año 1970 trabajé como fotógrafo de la entonces Universidad Provincial “Domingo Faustino Sarmiento”, junto al ya fallecido arqueólogo Mariano Gambier.

A manera de anécdota, diré que la última noche de permanencia en Los Morrillos de Ansilta, a solo tres mil metros de altura, (noche del jueves 5, a viernes 6 de febrero de 1970), cayó una nevada de padre y señor mío, que nos obligó a evacuar el campamento dando por concluida la expedición de 40 días.

El jueves 5, estábamos cavando en un alero adyacente a la cueva principal, cuando descubrimos los carbones de un antiguo fogón y entre los carbones unas magníficas puntas líticas amigdaladas de esmerada confección, largas diez centímetros. Un fechado de radiocarbono 14 que Gambier obtuvo posteriormente de una muestra de la misma carbonilla, arrojó la notable antigüedad de 8.000 años. Digo ¡ochomil años!

¿Cómo no hacerte preguntas en casos así? ¿Cómo no buscar respuestas?

El interés personal por la montaña se asemeja a un poliedro con muchas facetas, tantas como son los temas de interés que cada cual se plantea. Es imposible decir cuál de las facetas será para ti más importante. Alcanzada ya la recta final de mi larga aventura como andinista y explorador (esta última cualidad hoy casi no se toma en cuenta), digo que cualquiera sea la propia visión de la montaña, siempre es muy importante.

Me tocó ser parte de una época privilegiada por encontrar tanto terreno virgen!!! Un tema del que hemos hablado mucho con los “viejos” de aquí. Nos tocó vivir no solo una época privilegiada, sino única e irrepetible, de la cual, por lo menos yo fui plenamente consciente a partir de los años setenta.

Expedición al santuario incaico del Nevado Los Tambillos, 1970

Con anterioridad, puesto que cordilleras enteras eran aún vírgenes, considerábamos ese detalle como algo natural que nunca acabaría. Hacíamos proyectos a largo plazo con la certeza de que nadie se nos adelantaría a subir determinada montaña.

Pongamos como ejemplo la cordillera del Toro en el Departamento Iglesia de San Juan. Aquella, es una señora cordillera con seis nevados principales y otras tantas cumbres menores más altas de 5.000 metros.

Debemos observar que, los Nevados El Toro, Los Tambillos y Las Flechas fueron escalados con fines místicos por los Incas, 500 años antes de nuestro tiempo, mientras que el Toro Norte, Las Palas y el Nevado Véneto eran vírgenes cuando nosotros los subimos. Donde intento hacer pie, es en la siguiente meditación: cuando nosotros alcanzamos la cima del Nevado El Toro, en el año 1964, el Club Andino Mercedario, ya contaba con veinte años de actividad; cuando subimos el Tambillos, en el año 1969, habían transcurrido veinticinco años; en ocasión del 1º ascenso al Toro Norte, en el año 1976, treinta y dos años; cuarenta años de intensa actividad cuando alcanzamos la cumbre del Nevado Véneto y, en el año 1998, cuando concluimos nuestras expediciones a esa cordillera ascendiendo el Nevado Las Palas, 54 años de vida.

Nosotros nos habíamos propuesto trepar a este último nevado en el año 1976, pero recién concretamos la idea veintidós años después, sin que nadie en ese lapso se interesara siquiera por su existencia...

Esta breve enumeración nos hace sin duda meditar que nosotros los “viejos” vivimos una época realmente privilegiada, época que aún perdura en cuanto a cordilleras menores como algunas cumbres de la Totora, de la cordillera de Olivares, de la cordillera de La Brea, de varias montañas limítrofes con Chile, etc.

A pesar de semejante privilegio –impensado para un alpinista europeo- en el seno del Club Andino Mercedario (San Juan) nuestros jóvenes montañeses, salvo raras excepciones, solo se interesan por la escalada y, nota bene, practicada la mayor parte del tiempo en la palestra artificial del club. ¿Qué puedo argumentar acerca de este dramático cambio de mentalidad? No tengo una respuesta clara. Tal vez sea el resultado del excesivo confort que ofrece nuestra sociedad de consumo, que los cría “blandos”, deseosos de obtener ¡ya! resultados que en mi tiempo demandaban años de sacrificio y perseverancia, y así pierden sus mejores oportunidades. Existen excepciones que brillan por luz propia, cuya trayectoria y capacidad técnica superan ampliamente las de mis tiempos. Pero, reitero, se trata de extraordinarias excepciones.

Hace cuarenta, cincuenta años, muchos éramos capaces de organizar una expedición y casi todos deseábamos participar de la misma. El club entero, cien, doscientos jóvenes de ambos sexos, trabajábamos mancomunados para obtener los fondos necesarios para una expedición del mismo club, de la cual la mayoría no serían miembros.

Hablo de la gran expedición al Aconcagua partiendo desde Barreal en mula, hasta acampar en el valle de Las Vacas, y otras semejantes. Aquello fue en el año 1959. Hoy me parece adivinar en la última generación de andinistas cierta tendencia al individualismo o, peor aún, al exhibicionismo. ¡Digo nomás!

Expedición al Macizo del Potro, 1971. Explazo ceremonial descubierto en la cima del cerro los Mogotes 5380 mts

Cambios

Tal vez las cosas no sean tan graves y el mío no pase de ser un pensar en voz alta. Ahora bien, este sentirnos parte de una institución hasta consubstanciarnos con todos sus miembros, empezó a declinar a principios de la década de los años 70. Antes de ese facha el Club Andino Mercedario, era un club eminentemente familiero; allá concurríamos todos los lunes con nuestras esposas e hijos pequeños; en ocasión de una salida oficial a la precordillera, ahí estábamos todos, con nuestras familias...

Durante los corsos de carnaval, cuando se pagaban importantes premios a los mejores carruajes, un enjambre de muchachos y muchachas concurríamos a colaborar en la construcción de “nuestro” carruaje (ideado y planificado por Oscar Kümmel), actividad que nos permitió ganar varios primeros premios y con ello, subvencionar algunas expediciones o adquirir el terreno para la actual sede.

El último carruaje vio la luz en el año 1972, si la memoria no me traiciona, pero ya en aquella oportunidad pocos jóvenes se apersonaron a colaborar... Aquello fue el primer síntoma del adviento de una nueva forma de ver la montaña. De allí en más los “viejos” intuimos la aparición de cierto antagonismo, de una dialéctica que en poco tiempo enfrentó un importante porcentaje de jóvenes a nosotros los veteranos. La nueva tanda de andinistas nos aplicó el mote despectivo de “mulistas”.

Entre los mismos jóvenes se formaron dos bandos: el más numeroso adhirió a la óptica europea de pensar la montaña (propuesta como escalada extrema, desafío y constante superación en pared, hasta alcanzar límites impensados). Pero, para mirar el árbol perdieron de vista el bosque.

Otro grupo menor, los que en el seno del CAM, habíamos criado casi como hijos, adhirieron de todo corazón a nuestra manera de interpretar la montaña. La dialéctica que siguió después causó estragos, hasta llegar a los negros años de 1978, cuando el club permaneció cerrado durante seis meses y estuvo a punto de desaparecer.

Una vez más los “viejos” tuvimos que arremangarnos hasta recuperar nuestra querida institución, y si llegamos a buen puerto fue gracias a los desvelos del doctor Silvio Meglioli, de muy querida memoria.

Los jóvenes “rebeldes” desertaron luego en masa y no aparecieron más hasta el día de hoy. Aclaro que desde el punto de vista personal, todos eran excelentes muchachos, que con el tiempo se transformaron en hombres o mujeres de bien, a muchos de los cuales me une aún un profundo afecto.

Visto el tema desde lejos, me parece adivinar en la rebeldía sin causa de aquellos muchachos, el reflejo de la situación imperante entonces en la Argentina, con el avance de las ideologías de izquierda en las universidades, los movimientos guerrilleros, la inestabilidad, la dialéctica implantada como método de vida (estudiantes contra profesores, obreros contra patrones, extrema izquierda contra extrema derecha, represiones armadas, atentados, etc.).

Sea cual fuere la verdad, si bien los veteranos ganamos dos o tres batallas, por último perdimos la guerra. Como ya dije, en el Club Andino Mercedario se ha impuesto la nueva manera de ver la montaña, teniendo a la escalada como fulcro del andinismo actual. Supongo que el proceso que acabo de esbozar debió ser común a todos los clubes de montaña del país.

Nosotros, si se quiere practicábamos un andinismo romántico, tal como lo practicaron los alpinistas de mediados del siglo XIX en Europa. Hoy las nuevas generaciones de montañeses tienen otros parámetros y nosotros, los “viejos”, nos hemos transformado en una raza en extinción.

Muestra de esto fue una anécdota que puedo describir por haberla vivido en carne propia. Sucedió en el año 1983, en oportunidad del 25º aniversario del primer ascenso al Pico Polaco, que es una oscura torre de roca meteorizada surcada por canaletas de hielo, ubicada inmediatamente al Sur del cerro Mercedario.

Por entonces, en mi papel de coordinador de la expedición, abrí en la sede del club un registro para anotar a todos los socios que, reuniendo los antecedentes indispensables, quisieran participar de la misma. Más de veinte de “nuestros” muchachos se inscribieron, pero ninguno entre la elite de los escaladores.

Abreviando: estos últimos organizaron una salida paralela y se adelantaron una semana a nuestra fecha, con el evidente fin de demostrarnos... ¿qué?

No sé, no soy psicólogo, no consigo desentrañar ciertos misterios... Intentaron pues entre seis jóvenes el Polaco por la pared Este, pero ninguno de ellos consiguió superar los cinco mil metros de altura.

Pocos días después, seis de mis muchachos “mulistas” coronaron la cumbre, divididos en dos cordadas...¡El ego, a veces suele jugarnos malas pasadas! Y concluyo diciendo: la superioridad y excelencia como andinista se demuestra en la montaña...

Antonio Beorchia en la Expedición al Macizo del Potro, 1971

Vocación

En cuanto a mi formación como andinista, aludiendo al el viejo refrán, digo que el pez busca el agua... Yo nací y me crié en un pequeño valle rodeado de montañas. Por la misma razón, desde pequeño llevé la montaña en mi ser. Andar o trepar montañas siempre me pareció un hecho natural. Nací a la sombra del monte Tinísa y desde pequeño fantaseaba con su conquista. Ergo, una vez en San Juan, si bien estas serranías son diferentes, me gustaron de entrada. Sucedió que a fines del año 1956, me puse aquí de novio con una morochita flaca, llamada Edda Elena, hija de madre italiana y de un criollazo riojano, de la cual como suele suceder a todo joven normal, me enamoré hasta límites peligrosos... al punto que en 1961, me casé con ella.

Muchos años después, aún no me arrepiento de la elección. (¿O son ellas las que nos eligen a nosotros?). Edda, tenía un hermano mayor llamado Edgardo, Edgardo Yacante: su nombre debe resultar familiar para algunos montañistas, porque su trayectoria como andinista ya por entonces brillaba con luz propia. Él, aprovechando la prerrogativa de “cuñao”, me invitó a concurrir a la sede del CAM y ahí me quedé hasta el día de hoy, habiendo ocupado cargos en su comisión directiva durante 30 años.

Yacante y Oscar Kümmel, fueron los que me enseñaron los primeros rudimentos de escalada. En aquella época, año de 1957, entre los muchos andinistas del club, encontré también al gran Sergio Fernández, quien por entonces era un formidable montañés y organizador de expediciones memorables, de cuya amistad todavía me precio.

En el cargo de presidente estaba el alemán Erico Groch, figura controvertida, pero de quien aprendí a organizar y a pensar mis primeras salidas a la montaña. (Para no enumerar los muchos amigos “de fierro” que me hice allí, solo menciono los más destacados o más cercanos a mí).

En aquellos años no contábamos con una escuela de escalada: aprendíamos sobre el terreno basándonos en el conocido método de ensayo y error. Como bien sabemos, las montañas de aquí son muy meteorizadas a causa del clima seco y de las fuertes excursiones térmicas entre el día y la noche, de manera que las buenas paredes de roca son escasas.

En San Juan, durante una escalada, la roca se desprende con facilidad dificultando el aprendizaje, pero a la par aumentando los propios recursos. Sea como fuere, a excepción de los conocimientos básicos adquiridos de manera casi empírica o por la atenta lectura de algún libro de los grandes escaladores italianos, nosotros practicábamos poco el arte de la escalada y casi siempre por razones de necesidad, antes que por placer. Aquellos años fueron propensos para volcar nuestros esfuerzos hacia los grandes nevados vírgenes.

Ahora bien, cuando uno se encuentra frente a un seis mil virgen, lo que a uno le importa es alcanzar por primera vez su cumbre y lo haces, de ser posible, por la vía más fácil. De igual modo actuaron Güssfeldt, Zürbriggen, Fitz Gerald, Vines, Lanti, Pollinger y tantos otros precursores del andinismo moderno en la zona del Aconcagua, a fines del siglo XIX.

Nosotros hacíamos lo mismo, lo cual por cierto, limitó nuestro despegue como escaladores de excepción. ¿O acaso lo fuimos? No lo sé. Mirando retrospectivamente los esforzados logros obtenidos con Job, Fernández, Yacante, Costín, Kümmel, Groch, Zimmermann y otros, hoy me pregunto si de veras fuimos nosotros los autores de ciertas difíciles ascensiones. Porque no es lo mismo penetrar en un valle desconocido, pertrechados con equipos de fortuna, sin ningún conocimiento del terreno, ni apoyo logístico, y topar de pronto con una inmensa pared Sur del Mercedario, con un Pico Polaco, con la coraza de hielo de una Mesa o los infames acarreos de una Ramada, no es lo mismo, digo, que actuar pertrechados con los más livianos y modernos equipos, contando con antecedentes geográficos y una amplia bibliografía andinística de la zona, con fotografías, programas de Google, aparatos como los utilísimos GPS, etc., no es lo mismo, reitero, llegar al pie de un nevado jamás visto para intentar su cumbre, que poseer buenos equipos y precisos informes.

Para nosotros sí fue un aprendizaje casi empírico, intuitivo. Yo no sé si la montaña despierta de pronto opacando los restantes intereses personales de un joven, o si cada cual ya la lleva en su ser. Rumiando el tema, creo que se dan los dos casos y, según sea la capacidad de un muchacho, unos obtendrán grandes logros y otros, modestos laureles. He conocido andinistas bisoños que lo han sido durante toda la vida y sin embargo, siguen saliendo; otros, que en breve se transformaron en montañeses superiores y, nota bene, en organizadores de primera. Depende pues de los talentos que Madre Natura nos regaló a su tiempo, pero también de la fortaleza mental, de la tenacidad, de la escala personal de valores y, especialmente, de ese don superior que llamamos ilusión, sin la cual nunca conseguiremos crear una obra de arte sobre una pared de roca o sobre un glaciar.

Que mejor después de esta larga introducción enumerar sus ascensiones...

En el mes de enero de 1959, Antonio, participó de una expedición al Aconcagua, integrando la cordada junto a Sergio Coco Fernández, Edgardo Piraña Yacante, Erico Groch, Oscar Kümmel, German Leuzzi, y José Ramón Mini, junto a los baqueanos, Ricardo de Las Mercedes Valdéz y Ramón Gelvez. Respecto a la ascensión propiamente dicha, Antonio, nos la describe como fue aquella recordada experiencia:

En esa oportunidad, como jefe se desempeñó don Erico Groch (ya fallecido) que en su época fue maestro y conductor de una entera generación de andinistas. También iba el gran Sergio Fernández, el único sanjuanino que (en 1971) estuvo en los montes del Himalaya. Sergio, mejor conocido por “Coco”, se desempeñó como coordinador de la expedición. En cuanto a la tropa, estaba compuesta por Edgardo Yacante, Oscar Kümmel, Germán Leuzzi, José Mini y por mí.

Primera ascensión al cerro Fantín

Admito que nuestros equipos eran malos, pero formábamos un grupo fuerte, bien affiatato, como dirían los alpinistas italianos.

Como decía: la marcha hasta el campamento base duró cinco días, partiendo desde Barreal, para alcanzar el refugio Álvarez Condarco el 18 de enero, Pampa del Toro el 19, portezuelo del Medio el 20, río de los Indios el 21 y río de las Vacas el 22 de enero de 1959. El 24 alcanzamos a lomo de mula los 4.000 metros, hasta acampar por separado a los pies del glaciar Güssfeldt, por cuanto no había lugar allí para instalar juntas nuestras tres carpas. El día siguiente nevó.

El 26, a pesar de la nevisca, bordeamos el fragmentado glaciar hasta los 4.500 metros. En mi ya vieja y ajada libreta de apuntes re-leo: “18,30 horas. Nieva tupido con viento del cuadrante Este. El calentador “Primus” a nafta continua derritiendo hielo; la visibilidad es nula; en la carpa de enfrente “Piraña” (Edgardo Yacante) y Mini cantan; en la otra carpa Oscar (Kümmel), cuenta chistes bastante malos; Rosier (Leuzzi), fuma su primer cigarrillo del día. Miro la foto de mi Edda”. (Edda Yacante, por entonces mi novia y, más adelante, mi mujer durante 51 años. Edda falleció el 5 de diciembre de 2011).

Afuera la nieve ha blanqueado los alrededores. Me pongo otro par de medias de lana, pues hace frío”.

Dos días más tarde, una nevazón tupida que no permitía ver más allá de las propias narices, desorganizó nuestra columna, de modo que Erico Groch se encontró solo trepando hacia el refugio Plantamura, mientras Yacante, Fernández y yo, nos vimos obligados a acampar al reparo de grandes rocas, apretados como sardinas en una carpita para dos personas, mientras Kümmel con Leuzzi, hacían noche más abajo en el campamento 3º, desde donde luego regresarían al campamento base.

Por fin el 29 de enero, empalmamos la ruta normal junto a los refugios Plantamura y Libertad. Recuerdo que eran dos construcciones de madera con techos a dos aguas que arrancaban desde el suelo hasta alcanzar una altura máxima de 1,80 metros. En esa ocasión estaban llenos de nieve congelada, de modo que resultaron inhabitables.

Serían como las 12 horas, cuando llegamos allá. Recuerdo también que, mientras preparábamos un caldo a base de cubitos por todo almuerzo, Yacante –recostado contra la pequeña puerta del refugio- cantaba a todo pulmón el “Barbero de Sevilla”, pues siempre fue un buen tenor. Había sol y los seis mil metros no se sentían. Recién pudimos reunirnos con Groch, en el refugio Independencia, que según los viejos textos debía encontrarse a 6.700 metros y los nuevos le asignan 6.500 sobre el nivel del mar.

Era aquella una construcción de madera semejante a las de Plantamura, con una puerta baja en su frente, por donde era menester entrar a gatas. En el interior descubrimos unos pequeños estantes donde había algo de fruta abrillantada, unas nueces, un calentador de alcohol, fósforos y otros objetos.

Nuevamente reunidos, preparamos otro caldo de carne que Mini salió a vomitar de inmediato. El mismo “Coco”, con ser fuertísimo, tuvo que lanzar en el jarro que sostenía, pues el mareo no le dio tiempo para salir al exterior.

Noche interminable, dolor de cabeza, falta de aire, palpitaciones. Pero a la madrugada del 30 de enero, estábamos los cinco trepando por la Gran Canaleta. Hacía un frío de perros que nuestros anticuados equipos no conseguían atenuar. Recuerdo que durante un tiempo perdí toda sensibilidad a los pies, hasta que un doloroso hormigueo anunció el restablecimiento de la circulación.

A eso de las 14 horas, Mini empezó a desvariar, hablaba de modo incoherente, se sentaba a descansar cada dos pasos, hasta que por último no pudo continuar. ¡Pucha que lo sentíamos, estando la cumbre tan cerca! Entonces nuestro “Coco” –que era un toro de 90 kilos de peso y 1,85 metros de altura- se hizo cargo de él y, ayudándolo de trecho en trecho, alcanzaron ambos la cima.

Llegamos arriba a las 15,30 del día 30 de enero de 1959. Mini se dejó caer sobre la nieve y quedó dormido; Groch y Fernandez lloraron. Poco después redactamos nuestros documentos y retiramos los que allí había, entre otros una placa de aluminio perteneciente al subteniente Balda, que Yacante conservó hasta su fallecimiento y hoy deben guardarla sus herederos.

Ya de regreso, “Coco” y yo atamos a Mini para ayudarlo a bajar, pues no conseguía dar dos pasos sin caerse. Él, para que lo dejáramos descansar más tiempo, nos distraía, mientras, con divagaciones. Cuando el sol ya alcanzaba el horizonte y la línea verdosa del Pacífico relumbraba a lo lejos, Mini nos dijo en uno de tantos altos: “Muchachos, una vez en San Juan los invitaré a comer una tallarinada de primera…”.

José, ¡aún nos debes esos tallarines!

Los tres alcanzamos el refugio Independencia a las 20 horas. Al día siguiente despertamos con malas noticias: Erico Groch estaba ciego y Mini continuaba sin fuerzas. Entonces Fernández se hizo cargo del mando, ordenando a Yacante descender hacia Plantamura donde habíamos dejado unos equipos, y a mí me asignó la tarea de guiar a Groch por el inmenso acarreo que nos llevaría directamente al campamento nº 3. Por su lado “Coco” ubicó sobre la ya pesada mochila, también la de Mini y, encima de las dos, ubicó una montura hallada al pie de la Gran Canaleta (después supimos que había pertenecido a Francisco Ibáñez, el gran “Paco”, muerto durante la 1º expedición argentina al Dhaulagiri en 1954), y así, cargado él como una mula y yo guiando a don Erico ciego, descendimos despacio hasta alcanzar los 5.000 metros.

Esa expedición me costó además el empleo, pues me dejaron cesante por “abandono del trabajo”… jefes no muy aficionados a la montaña. Pero a los 23 años, uno puede aguantar ese cimbrón y otros mayores. Lo cierto es que el buen Dios no permitió por entonces que sufriera excesivas penurias económicas, ni lo ha permitido en adelante, hasta el día de hoy.

Realizó además, varias ascensiones a nevados y volcanes de Argentina, Chile, Perú y Bolivia, muchos de ellos vírgenes, actividad que le permitió reunir una considerable experiencia acerca de los Santuarios Indígenas de la alta montaña.

Antonio Beorchia en el cerro Fantín

Su primer descubrimiento arqueológico se remonta al año 1964, con la momia del Cerro del Toro, al que le siguieron los santuarios indígenas del nevado de Los Tambillos, Mercedario, Los Mogotes, Negro Overo, Morado, Socompa, Colorado, etc.

Respecto a la ascensión del cerro del Toro, Beorchia Nigris vivía en Buenos Aires, cuando el presidente del Club Andino Mercedario, el polémico Erico Groch, organizó y lo invitó a la primera expedición al Cerro El Toro, en el año 1963. Por entonces San Guillermo era tierra desconocida: antes de eso Groch, había intentado llegar, pero no pudo. Armó un grupo con Crispín Godoy, Sergio Gino Job y Beorchia Nigris, pero a la cima sólo llegaron Groch y Beorchia. Antonio nos contaba, los últimos momentos cuando arribaron a la cima: Era una zona nunca explorada. Subieron a la 5ta loma y vieron un murito, y Erico dijo: yo sabía que acá había algo. Seguía Antonio:

Cuando llegamos vimos una plataforma ceremonial de 7 x 12 pasos, al lado, al Noroeste, había un círculo de 9 piedras y en el medio una cosa blanca. Al principio creí que era un huevo de avestruz, pero era muy grande. Intenté levantarlo y no pude. Empecé a socavar y me tiré de panza, cuando vi una cara que me miraba. ¡Fue como si me hubiese dado la corriente, ¡por Dios! Esas cosas no se olvidan. Tenía los ojos entrecerrados y estaba muy bien conservado.

Logró sacarlo. Estaba en posición fetal, que simboliza el retorno al seno de la tierra; envuelto en una manta, con un ratoncito de montaña con la cabeza despegada, también sacrificado. Dejaron la momia nuevamente en la fosa, la taparon.

Decía Antonio: Consideramos que no correspondía bajarla, siendo nosotros neófitos en esos temas. Una vez en San Juan le conté a Rogelio Díaz Costa y se agarraba la cabeza: él se había especializado en el tema y tenía muy buena pluma.

Al poco tiempo, otra expedición solventada por Diario de Cuyo, volvió al cerro y bajó con la momia. Seguía Antonio: Creo que hizo bien el diario en bajarla, porque ya se sabía que existía y podía sacarla cualquiera. Don Francisco (Montes) era un ejecutivo y les dijo: vayan.

Otras de sus actividades de montaña que podemos citar, fueron: el 19 de enero de 1958, realizó la primera ascensión al pico Polaco, de 6.020 metros; el 30 de enero de 1959, realizó por la ruta norte y luego normal por sobre los 6.000 metros, el Aconcagua; el 17 de enero de 1960, realizó la ascensión al pico nº 5 de Ansilta, de 5.342 metros, por entonces virgen; el 19 de enero, coronó la cumbre número 4, de la misma cordillera y de 5.130 metros; el 21 de enero, coronó la cima del número 3, de 5.560 metros; el 23 de enero de 1961, ascendió la cumbre virgen del Colangüil Sur, de 5.200 metros, éste cerro lo ascendió posteriormente en varias oportunidades; el 19 de enero de 1963, ascendió el nevado La Ramada, de 6.410 metros; el 26 de febrero de 1964, ascendió la cumbre virgen del cerro El Toro, descubriendo próximo a la cima, una momia incaica; el 29 de enero de 1966, coronó el cordón Del Plata, de 6.100 metros; el 30 de enero, El Vallecito, de 5.700 metros; el 12 de febrero de 1968, ascendió a la cumbre Sur del cerro La Mesa, de 6.100 metros; el 17 de febrero, el pico Friuli, de 5.190 metros; el 6 de febrero de 1969, La Ortiga, de 5.500 metros, siendo ésta la primera ascensión; el 30 de noviembre, ascendió al cerro Imán, de 5.450 metros, encontrando una plataforma incaica; el 6 de diciembre, llegó a la cima del nevado Los Tambillos, de 5.780 metros, encontrando un santuario incaico junto a la misma cima; el 11 de febrero de 1970, ascendió una cumbre virgen de la cordillera de Ansilta que bautizó con el nombre de “Mario Fantín”, un alpinista italiano e intelectual de la montaña. Dicho cerro tiene una altitud de 5.100 metros; el 2 de enero de 1971, ascendió el cerro Los Mogotes, de 5.380 metros, encontrando una plataforma incaica; el 2 de diciembre, realizó el primer ascenso al nevado El Potro, de 5.830 metros; el 17 de febrero de 1972, ascendió al Mercedario, de 6.770 metros, encontrando algunas estatuillas incaicas, a más de 6.000 metros; el 15 de abril de 1973, ascendió el cerro Negro Overo, de 6.050 metros, encontrando una plataforma incaica; el 25 de mayo, ascendió el Morado de Iruya, de 5.130 metros, hallando allí también un santuario incaico ya descrito por Eduardo Casanova; el 16 de diciembre, ascendió el volcán Socompa, de 6.031 metros, encontrando ruinas incaicas; el 7 de diciembre de 1974, ascendió el volcán Quewar, de 6.180 metros, encontrando un santuario incaico; el 13 de enero de 1975, realizó la primera ascensión al cerro Lavadero, de 5.050 metros; el 19 de diciembre, el volcán Colorado, perteneciente a la República de Chile, de 5.742 metros, encontrando una plataforma incaica; el 3 de diciembre de 1976, realizó la primera ascensión al Toro Norte, de 6.100 metros; el 28 de agosto de 1978, ascendió al cerro El Inca, de 5.020 metros, en Bolivia; el 30 de agosto, al cerro Escotán de Ramaditas, de 5.505 metros, también en Bolivia, encontrando una plataforma incaica. El 24 de enero de 1979, ascendió el cerro Macón, Argentina, de 5.500 metros, encontrando un santuario incaico; el 31 de julio de 1980, ascendió el volcán Misti, en la cordillera del Perú, de 5.596 metros, encontrando un santuario incaico; el 23 de julio de 1983, ascendió el cerro Las Cuevas, Argentina, de 5.000 metros, encontrado un santuario incaico y volviendo en otras oportunidades a realizar otros ascensos al mismo; el 5 de enero de 1984, ascendió al cerro Las Flechas, de 5.400 metros, encontrando un santuario incaico; el 10 de enero, ascendió el nevado Véneto, de 5.300 metros, siendo ésta la primera ascensión al mismo; el 23 de julio, realizó la ascensión al nevado de Chuscha, de 5.468 metros, posteriormente, ha vuelto en otras oportunidades a ascenderlo; el 11 de enero de 1985, ascendió por primera vez al cerro Nuestra Señora de las Nieves, Patrona de los montañeses argentinos, de 5.100 metros, cabe destacar que Antonio, es católico y es devoto de la Virgen María, lo cual, se puede observar en sus ediciones cuando agradece y dedica sus esfuerzos, es más tiene un hijo sacerdote; el 9 de enero de 1986, ascendió al Veladero, de 6.436 metros, encontrando en la cumbre un santuario incaico; el 15 de febrero de 1987, ascendió al cerro Pilar, de 5.020 metros, encontrando una estructura incaica; el 19 de enero de 1990, ascendió al cerro Manrique, de 5.026 metros, encontrando en su recorrido leña de vieja data, portada por los nativos; el 27 de diciembre de 1992, ascendió el cerro Chuscha Central, de 5.400 metros, encontrando un altar incaico; el 12 de enero de 1998, realizó el primer ascenso al cerro Euskalherría, de 5.010 metros; el 22 de noviembre, hizo el primer ascenso al cerro Las Palas, de 5.780 metros; el 29 de octubre de 2004, ascendido al cerro Urpilita, de 5.311 metros, encontrando en el recorrido un santuario incaico.

Antonio, contrajo matrimonio con Edda Elena Yacante, con quien trajo al mundo cuatro hijos. Se hizo apicultor de profesión, y además ha trabajado como periodista y fotógrafo, actividades éstas que lo hicieron muy conocido en el ambiente sanjuanino; sus aproximaciones a la montaña, muchas veces atenuadas por el transporte de algún ganado caballar o mular, lo atrajo y le acercó a aquellos conocidos y amigos, que llevaban muchos años de experiencia y del manejo con este ganado, lo cual, lo arrimaron más a nuestra tradiciones gauchas, que él hacía bastante tiempo que venía registrando. Referente a esto, nos comentaba:

Antonio Beorchia a 5.500 mts. en el Veladero con tormenta, 1988

Con el tiempo, me fui identificando también con los gauchos y es fácil de explicar. Porque a medida que empiezas a encanecer, descubres la riqueza de las costumbres, los espartanos métodos de subsistencia y, sobre todo, la calidez humana de nuestros pastores criollos atareados en las veranadas de altura. Te interesas por ellos, aprendes a estimarlos y hasta a quererlos.

¿Los pastores trashumantes no son acaso medio gauchos?

Todos son arrieros y baqueanos de su zona, amantes del buen vino, de las conversaciones junto al fogón, algunos hasta virtuosos con la guitarra y, todos, capaces de preparar los incomparables corderos al asador en Patagonia o los chivitos a la parrilla en Cuyo.

De la convivencia con los pastores cordilleranos a sentirme atraído por el movimiento gaucho fue solo cuestión de tiempo y de madurez; así pronto me identifiqué con ellos. Yo siempre amé los caballos junto con los infinitos espacios abiertos que ellos sugieren. Tuve hasta siete caballos hasta hace algunos años y hoy aún conservo un bayo encerado o bayo champagne, sobre cuyo pelaje no se ponen de acuerdo los entendidos. Les recuerdo que nuestros gauchos distinguen más de trescientos pelajes diferentes.

Con el tiempo algunos los regalé; los restantes me los robaron los infames cuatreros locales para sacrificarlos y fabricar con ellos embutidos, como es su costumbre. Para no perder a mi Huamán, Halcón en quechua, construí para él un box junto a mi casa, y ahí lo tengo, tan regalón como una mascota. Lo ensillo dos o tres veces por semana.

¿Por qué digo “cuestión de tiempo y de madurez”?

Porque cuando empieza uno a interesarte por la identidad nacional; cuando oyes hablar de globalización; cuando día y noche te bombardean hasta el hartazgo con seudas músicas y canciones cantadas en inglés; cuando descubres que muchas de estas modas apuntan a desvincularnos de nuestras tradiciones y creencias. Cuando los medios de comunicación te hartan no digo con temas relacionados con la sexualidad, sino con la genitalidad descarnada, sin afectos ni compromisos; cuando te das cuenta del adviento grosero de todas estas nefastas y nefandas novedades y poco a poco descubres otras peores… entonces para no naufragar en el cieno de la nada, es cuando te aferras de tu fe y tradición. Hace unos veinte años, en efecto, me asocié a la flamante agrupación gaucha local “Martín Fierro”; más tarde desde la cúpula de la Confederación Gaucha Argentina me invitaron a colaborar con ellos, y ahí estoy todavía, cumpliendo tareas en la Secretaría de Cultura de la misma institución, junto con la muy querida profesora Hebe Almeida de Gargiulo.

Aconcagua visto desde el río Volcán, Aconcagua

Antonio Beorchia en el valle de Las Vacas, Aconcagua 1959

Decía hace algunos años, y lo sigo sosteniendo al día de hoy: Ser gaucho no es una cuestión de vestimenta o de especial aptitud para tareas camperas, sino fundamentalmente, una conducta y un compromiso de vida ante Dios.

Más de mil doscientas agrupaciones gauchas de todo el país, reunidas en 24 Federaciones provinciales, integran la Confederación Gaucha Argentina, a la cual este Gringo Gaucho –así me identifican- consubstanciado con su filosofía, procuro ser útil.

Ahora bien, si nosotros somos conscientes de este re-nacer de la auténtica argentinidad, también deben saberlo nuestros colonizadores culturales y económicos. Me refiero a ciertos poderes internacionales enquistados en los gobiernos de filosofía imperialista, ocultos, disfrazados, con fachada de fundaciones internacionales (multimillonarias y de aparente filosofía filantrópica), que maquinan, presionan, socavan, para manejar desde la sombra los hilos de nuestro porvenir.

Son los mismos poderes que a través de una colosal deuda externa impuesta y mediante la concesión de nuevos empréstito que incluyen en sus cláusulas.

Una nación así es fácil de manejar a beneficio propio. Poco a poco se pretende transformar a la Argentina en un pesado buey incapaz de pensar por sí mismo, para valerse de cuyos recursos y trabajo será suficiente echar mano a una larga pértiga con un aguijón en su extremo. Con todo esto se habrá notado que mi apego al movimiento gaucho nacional va más allá del simple amor por el caballo, el canto vernáculo, las vistosas pilchas gauchescas y los espectáculos de doma.

De allí la urgencia de sentirme no solo argentino por adopción, sino Gaucho.

Al Volcán Misti, 1981. Arequipa, Perú

¿La montaña con sus múltiples facetas ocupa necesariamente el peldaño más alto de nuestra atención?

Al respecto creo que no se necesitan demostraciones para formular la siguiente proposición: la escala de valores en orden a la montaña es tan dispar entre los andinistas como lo es su número. Uno sabe que todos poseemos una escala de valores personal casi nunca definitiva e inamovible. Un político ubicará en el peldaño más alto de sus intereses la pasión por las artes (¿artimañas?) de la política; un deportista lo hará con su deporte favorito; un científico prestará muy poca atención a las competencias deportivas o a los avatares de la politiquería, para centrar su interés en determinada investigación o materia de estudio…

Podría dar otros muchos ejemplos. Y nosotros los montañeros, ¿qué consideramos trascendente? En cuanto a mí, el azar me hizo descubrir en enero de 1964 (junto con el fallecido andinista Erico Groch), el cuerpo naturalmente momificado de un joven chasqui de probable origen altiplánico, sacrificado a más de seis mil metros de altura en tiempos de la expansión incaica al Sur de su imperio, es decir, entre los años 1470 a 1530 de nuestra era, poco más o menos. Y bien, lo puedo decir sin tapujos: a partir del año 1964, fue cuando se empezó a hablar de arqueología de alta montaña como una nueva disciplina de la arqueología clásica. Es cierto que al estar en contacto con los vestigios de antiguas culturas americanas, encontrarse ante el enigma de un holocausto humano, uno no puede menos que estremecerse meditando en esas jóvenes vidas ofrendadas a dioses en los cuales no creemos. El misterio de los sacrificios humanos andinos encierra en sí un profundo misticismo, digno de asombro, de respeto, de meditación y de investigación. Junto a las ruinas de un santuario indígena de altura siempre me sentí emocionado, intranquilo, con la recóndita sensación de ollar suelo sagrado y con una enorme pregunta a flor de labios:

¿quién?, ¿porqué?, ¿cuándo?, ¿desde dónde?

No me dejé sin embargo tentar por la posibilidad de identificarme con las antiguas creencias andinas, tal como le sucedió a dos o tres arqueólogos de mi conocimiento. Solo busqué respuestas, y lo que encontré es el largo camino de los indígenas americanos en pos de lo trascendente. Pero no lo consideré trascendente para mí, solo interesantísimo.

Para mayor claridad, procuraré sintetizar –dentro del alcance de mis pocas luces- las razones místicas respecto a la necesidad de efectuar sacrificios humanos en tiempos del incanato. Aclaro que es una opinión personal y como tal puede ser ampliamente refutada por los entendidos, si acaso digo macanas (desasiertos).

1º Ascensión a los Nevados de Chuscha, 1984

Hoy nos espanta ver el cuerpecito de la niña de los nevados de Chuscha, muerta a causa de una profunda cuchillada o lanzazo que desde los omóplatos le atravesó el tórax, para salir a la altura del esternón. El grito de dolor que la pequeña criatura lanzó en esos terribles instantes, aún se observa como congelado en su rostro.

El chasqui del nevado El Toro, fue estrangulado con un lacillo de cuero, pudiéndose ver todavía sobre su cuello el profundo surco acintado que dejó el lacillo con el que lo ahorcaron. La doncella y sus dos pequeños acompañantes (un niño y una niña) del volcán Llullaillaco, fueron drogados y dejados morir por congelamiento.

Lo mismo podemos decir del niño del Plomo, en Chile. La niña y la joven mujer del cerro Esmeralda, halladas a solo 900 metros sobre el nivel del mar en la costa del Norte chileno, fueron estranguladas y otros.

¿Qué pensar cuando constatamos semejantes barbaridades?

Lo primero que se nos ocurrirá será rasgarnos las vestiduras y tildar de bárbaros asesinos a los autores de esas muertes. Pero investigando, con el tiempo descubriremos una realidad muy diferente, o por lo menos así me parece a mí.

Si lo puedes oír sin indignarte, una realidad mística no indisolublemente alejada de nuestras creencias. En efecto: ¿no es un sacrificio humano –incruento- el que en cada misa ofrecen a Dios sobre el altar los sacerdotes en el momento de la consagración? Miremos hacia atrás: ¿Abraham no estuvo a punto de sacrificar su hijo único, Isaac, y de hecho lo sacrificó intencionalmente, porque Dios se lo pidió para probarlo en la fe? “Toma a tu hijo único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré”, dice la Escritura.

Según podemos colegir, en aquellos tiempos los sacrificios humanos entre los primitivos hebreos, no eran mal vistos.

Los Incas los efectuaban con cierta frecuencia, a pesar de la opinión contraria del gran mestizo Gracilazo de la Vega, como lo demostraron varios cronistas en tiempos de la Conquista y lo confirma la arqueología moderna.

Sacrificios humanos al por mayor los realizaban los Aztecas en Tenochtitlán y en Tlatelolco, como también los Mayas, en el Yucatán.

Hace algunos años mi amigo el doctor Patrick Tierney, demostró la realidad actual de un sacrificio humano entre los Mapuches.

Antonio Beorchia, enero 1985 en La Ramada Sur

Antonio Beorchia, 1985

Sacrificios humanos con fines satánicos tienen lugar aún, junto al lago Titicaca en la zona de Puno. Abre una página Web sobre este tema y te encontrarás con infinitos casos de sacrificios humanos llevados a cabo en nuestros días, casi siempre relacionados con sectas satánicas. Pero la distancia mística entre los antiguos sacrificios y los actuales es abismal.

En tiempos del incanato los sacrificios humanos eran verdaderos holocaustos impregnados de un elevado misticismo. La nación Inca era animista. En cada montaña o nevado descollante, en cada roca notable o disforme, en las fuentes de los ríos y arroyos, en el rayo, en el trueno, en figuras de animales o cosas que llamaban la atención, el vulgo veía una divinidad.

Era tal, entre ellos, el Panteón de ídolos grandes y pequeños capaces de otorgar beneficios o dispensar venganzas, de seres mitológicos o fantásticos, que la ciencia moderna nunca conseguirá siquiera inventariarlos. Sin embargo, los altos sacerdotes, los dignatarios y los sabios amautas, poseían una religión mucho más adelantada, semejante en cierto modo a las creencias de los antiguos hebreos.

Creían en un Dios Creador, el Pachacamac; adoraban a Inti, el Sol; a Quilla, la Luna; a Illapa, el Rayo…

La infinidad de ídolos menores en los que creía el pueblo ¿no nos trae a la memoria la muchedumbre de los santos y beatos que veneramos hoy? o, descendiendo algunos peldaños, ¿no nos recuerda en cierto modo a esos personajes entre míticos y reales que venera nuestro pueblo argentino? Solo aquí en San Juan, tenemos a la muy famosa Difunta Correa, que otorga gracias o castiga según los casos; tenemos al gaucho José Dolores, muy venerado por algunos, o al Gauchito Gil, no hace mucho llegado acá desde la devoción popular de otras provincias… A ellos, vuelven una y otra vez muchos sanjuaninos para impetrar una gracia o para cumplir una promesa.

Sin embargo, en el caso puntual de la Difunta Correa, sus seguidores ni siquiera han conseguido demostrar la existencia histórica de esa desdichada madre. Volviendo al por qué de los sacrificios humanos entre los Incas, diré que ellos alcanzaron el concepto del pecado personal o colectivo como desestabilizador de la armonía universal.