Cultura · Pueblos y tradiciones

Te invitamos a descubrir cuáles fueron las técnicas agrícolas de las grandes culturas de los Andes

La curiosa paradoja de las civilizaciones andinas, bajo una visión agronómica y lo que ocurrió después de la Conquista, teniendo en cuenta varios factores que influyeron en las transformaciones que fueron sufriendo las mismas

Carlos Montero

Carlos Montero

Edición: CCAM Julio 2025

Las maravillosas y originales técnicas agrícolas llevadas a cabo en las montañas andinas y sus procesos a través del tiempo

La Conquista provocó el colapso de las civilizaciones andinas; una de sus secuelas fue la ruina de gran parte de su infraestructura agrícola de alta montaña, singularmente diseñada en ausencia de animales de tiro y herramientas de hierro.

1.INTRODUCCIÓN

Creciendo en un suburbio típicamente anglosajón de los EEUU, fue incómodo aprender en el colegio que el continente sudamericano pre-hispánico supuestamente aún estaba en la Edad de Piedra. El profesor era tajante: “carecían de animales de tiro, herramientas de metal y escritura”; ello armonizaba con la idea vigente de “atraso” al sur de su frontera.

Pero ese mismo docente destacaba en términos casi místicos lo asombroso respecto a que las únicas grandes civilizaciones se dieran en las áridas y asfixiantes altitudes andinas y en sus cercanías, culminando en el Imperio Inca. Mientras que en las llanuras pampeanas apenas había algunos nativos semidesnudos con “boleadoras” corriendo detrás de pequeños camellos sin joroba.

Ese día quedé intrigado, ya que encontraba más lógico que una civilización avanzada surgiera en praderas húmedas y fértiles como en mi provincia de Buenos Aires, en vez de desiertos y montañas peladas.

Tiempo después en 1974 nos tocó mudarnos a Lima: una verdadera belleza, aunque sierra adentro la pobreza rural era chocante: ¿esta región cuatro siglos antes fue el polo de desarrollo del continente?

Con el tiempo pude entender cómo colapsaron los sistemas agrícolas tradicionales que sustentaron tantas culturas andinas. Expongo aquí algunos de los motivos agronómicos de tal retroceso a continuación.

2. ORÍGENES DE LAS CIVILIZACIONES ANDINAS

Las seis “cunas” de las civilizaciones y sus diferencias esenciales

La andina no sólo fue una de las seis “cunas de las civilizaciones” del mundo, sino que apenas compartió tecnología con la Mesoamericana, otra de las seis.

Mientras que los herederos de las restantes cuatro “cunas” del Viejo Mundo (Valle del Nilo, el del Indo, Mesopotamia y Antigua China) difundieron su saber y artefactos por la Ruta de la Seda, no se conoce nada comparable en el Nuevo Mundo.

Allí no sólo nacieron las civilizaciones más avanzadas sino también sus únicos dos imperios, ambos a 3.000 metros de altitud: primero los Wari (600-1000 d.C.) y luego los referidos Inca (1440-1533 d.C.).

No ocurrió nada análogo en el Viejo Mundo, ya sea en los Alpes, Himalayas o Cáucaso.

Si bien había agricultura localizada en las selvas y ríos de la llanura de Sudamérica, fue en los Andes Centrales donde se desarrollaron masivamente las verdaderas infraestructuras de riego y cultivo, tanto sobre sus montañas como a sus pies en la costa desértica del Pacífico.

Estas estructuras de riego se dieron incluso en nuestro NOA, aún antes del arribo incaico.

Dichos regadíos se labraban en forma manual ya que no había otra forma de hacerlo.

Tal vez trabajaban menos superficie, pero sus cultivos eran más intensivos, dado que el maíz y la papa suministran dos y tres veces más calorías, respectivamente, que el trigo europeo.

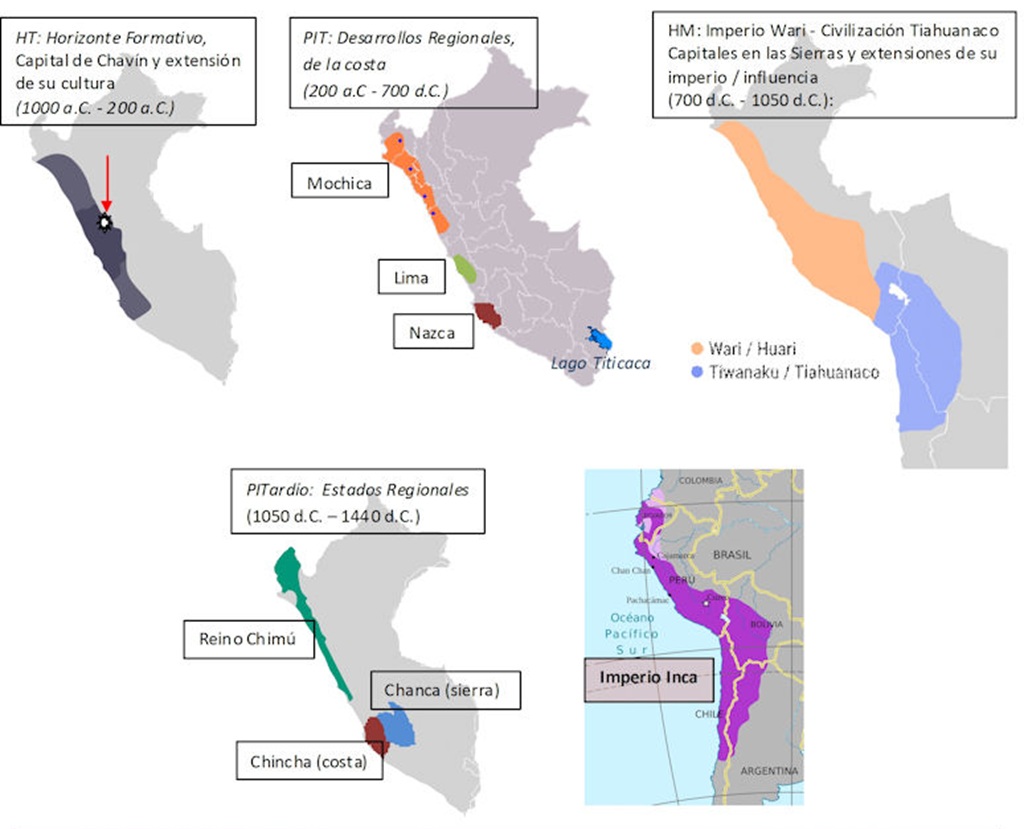

Ubicación geográfica de las civilizaciones andinas

Ubicación geográfica de las civilizaciones andinas

Ubicación geográfica y cronología de las civilizaciones andinas y su cronología entre 200a.C. y 1500d.C

Ubicación geográfica y cronología de las civilizaciones andinas y su cronología entre 200a.C. y 1500d.C

Los suelos pesados y arcillosos de la Región Pampeana, eran muy difíciles de labrar sin contar con arados de hierro tirados por caballos

Resulta llamativo que con tanta creatividad en ingeniería, no se encontrara la manera de aprovechar la región pampeana, siendo de las más fértiles del mundo. Pero sus suelos pesados y arcillosos eran demasiado difíciles de labrar sin arados de hierro tirados por caballos, ausentes previo a los españoles.

La caza tampoco abundaba por la extinción de los grandes herbívoros con la llegada de los primeros humanos a Sudamérica. Consecuentemente nuestros pastizales permanecieron casi despoblados hasta la irrupción de los vacunos y equinos europeos, lo que atrajo comunidades originarias de otras regiones.

Algo similar ocurrió en las grandes planicies norteamericanas con sus bisontes, donde sólo hizo falta el caballo.

Paso a detallar las soluciones agronómicas de los andinos para cada entorno.

3. SISTEMAS DE RIEGO EN LAS MONTAÑAS

3.1-Andenes (o terrazas de cultivo) en las laderas

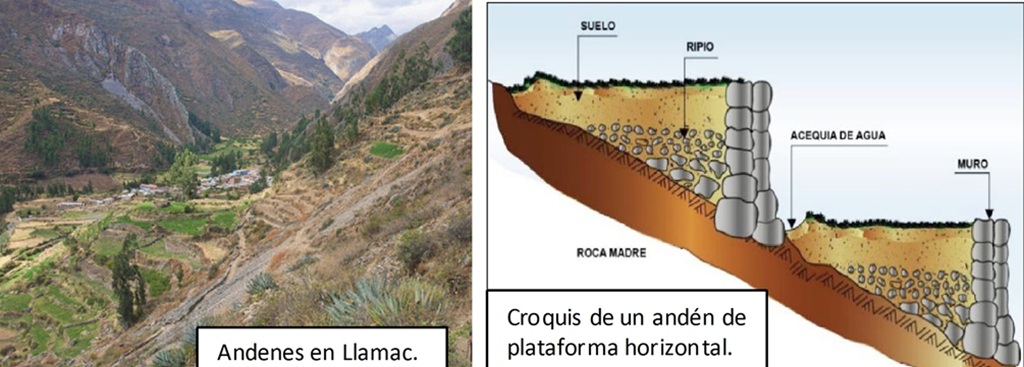

Los paisajes más notables de montaña posiblemente sean los cultivos en “andenes”o “terrazas de cultivo”, una serie de plataformas escalonadas sobre las laderas.

Los suelos de las laderas suelen ser demasiado delgados, áridos e inclinados para labrar. Ante ello, con los andenes se busca crear pequeñas parcelas horizontales aptas para el cultivo con materiales de otras áreas de escaso potencial agropecuario.

Antiguamente las mismas fueron la solución para ampliar el cultivo en los valles profundos de montaña, cuyos cursos de agua tienen márgenes aluviales cultivables pero estrechos.

A inicios del primer milenio se empezaron a construir estos andenes con extensos canales de riego, en especial en la zona de Ayacucho de donde luego surgirían los Wari. La tecnología se difundió especialmente en las montañas del Centro y Sur, lo que equiparó su desarrollo a las civilizaciones costeras, otrora más avanzadas gracias a sus sistemas extensivos de riego más sencillos. La amplia variedad de plantas domesticadas milenios atrás facilitaba adaptar la mejor a los diversos ambientes y microclimas de montaña.

Los Wari impusieron tales estructuras en su imperio mediante trabajo colectivo y obligatorio (la “mita”), generando aún mayor progreso. Si bien éstas decayeron con la caída Wari, siglos después el nuevo Imperio incaico las rehabilitó y amplió a fin de asegurar la alimentación de su gran Imperio. Su uso masivo persiste en forma espectacular en el Cañón del Colca, cerca de Arequipa.

Vista del Cañón del Colca, a 3.600 msnm. El mejor ejemplo de terrazas agrícolas, aunque se usan el 40% de las construidas en épocas pasadas; aquellas en niveles superiores se perdieron

Vista del Cañón del Colca, a 3.600 msnm. El mejor ejemplo de terrazas agrícolas, aunque se usan el 40% de las construidas en épocas pasadas; aquellas en niveles superiores se perdieron

-Los pasos para la construcción de las terrazas

En una ladera se excava una trinchera perpendicular a la pendiente, despejando el suelo y piedras hasta llegar a la roca o la profundidad deseada. La capa fértil se almacena aparte. Con las piedras más grandes se hace un pesado muro de contención pendiente abajo; el único mortero es la arcilla ( ver figura siguiente).

Luego se rellena el fondo de la trinchera con grava, cascajo y arena en capas sucesivas, para finalizar con la tierra orgánica de algún valle cercano o de otras laderas a “sacrificar”. La superficie se deja plana para que infiltre el agua del riego y lluvias. Se fertiliza la parcela con bosta de llama y se la labra fácilmente con una azada manual de madera y hoja de piedra. La lenta escorrentía sub-superficial del andén superior riega al inferior, frenando la erosión.

Andenes con propósitos exclusivamente agrícolas. Canal de Riego

Andenes con propósitos exclusivamente agrícolas. Canal de Riego

Andenes con fines agrícolas. En la imagen se pude apreciar el croquis de un andén de plataforma horizontal

Andenes con fines agrícolas. En la imagen se pude apreciar el croquis de un andén de plataforma horizontal

Una gran inversión inicial de trabajo y muchos beneficios posteriores

Según la altitud se cultivaba maíz, papa u otro de tantos cultivos. Bastaría tener una quebrada cerca para montar una bocatoma que canalice parte del cauce hacia los andenes. Incluso se podía acumular el agua pendiente arriba mediante bordos. El riego brindaba mayor seguridad de cosecha e incluso un segundo cultivo en el año.

Los andenes insumían una gran inversión inicial de trabajo, comparado con las amplias planicies fluviales costeras bajo riego (semejantes al tradicional sistema actual por gravedad). Aún así, tenían la ventaja de no inundarse ni salinizarse, además de resistir sequías al usar el agua local eficientemente. Toleraban las heladas nocturnas ya que el aire frio se deslizaba pendiente abajo. Y lo más importante: no había escasez de lugares para su construcción.

En cambio, toda la costa dependía totalmente de su curso de agua, donde se concentraba gran cantidad de población; algo peligroso si surgía una crisis, ya que la pesca no reemplazaba la agricultura.

Los atípicos andenes de Machu Picchu

Conviene aclarar que los archiconocidos andenes de Machu Picchu son atípicos dado que su principal finalidad no era agrícola sino el control de la erosión ante los 2.000 mm de lluvia anual.

Además, su confección meticulosa era propia de un monumento arquitectónico (ver figura siguiente).

Tal ciudadela fue un centro ceremonial y “palacio de invierno” de la nobleza Inca y debía verse imponente a gran distancia pese a estar en la nuboselva andina. Por ende, talaron sus frondosos árboles y estabilizaron sus laderas con seis hectáreas de andenes escalonados, entrelazados con drenajes para la escorrentía. No obstante, su cultivo no alcanzaba a abastecer a sus habitantes por lo que debieron aprovisionarse de regiones linderas.

Cabe similar consideración en Pisac y Ollantaytambo, cerca de Cusco y también parte del Valle Sagrado de los Inca. Por ende los andenes se construyeron con fines de grandiosidad y estética, más allá de su uso agrícola. Actualmente se los ha restaurado con fines turísticos y permanecen sin cultivar

Andenes de Machu Picchu. Se cuidaba la elaboración. Excedía por mucho el fin agropecuario

Andenes de Machu Picchu. Se cuidaba la elaboración. Excedía por mucho el fin agropecuario

Andenes de Pisac, cerca de Cuzco

Andenes de Pisac, cerca de Cuzco

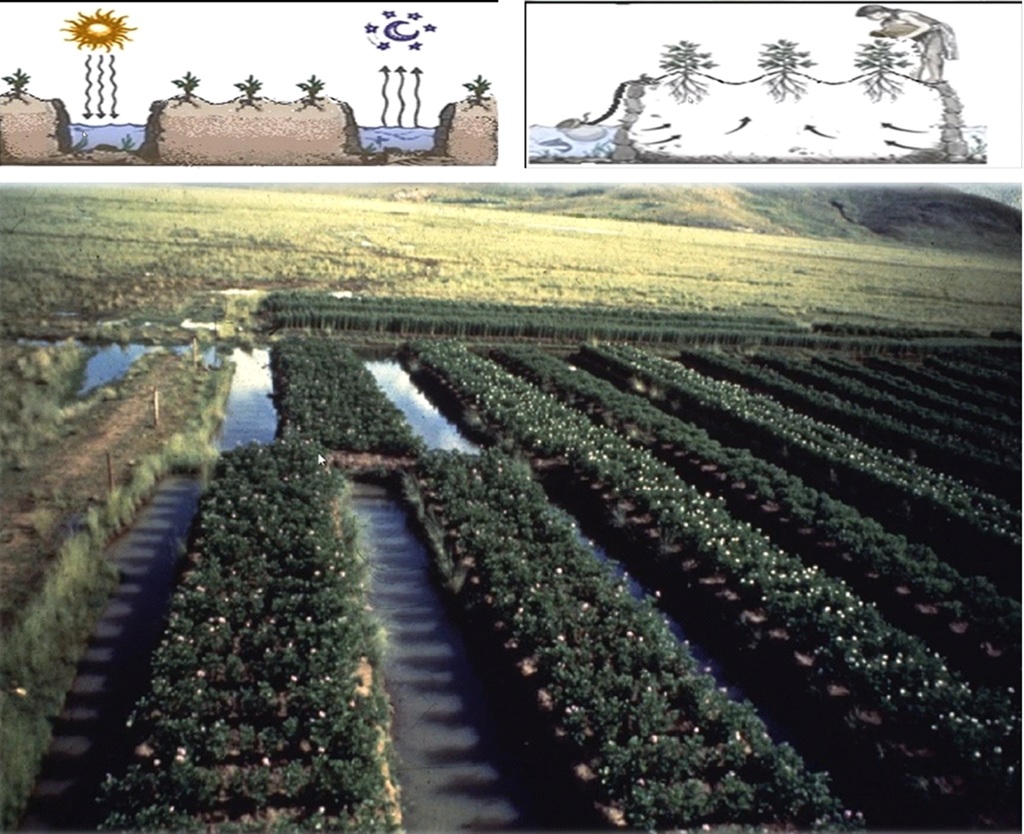

3.2 Los camellones de riego del lago Titicaca

El Altiplano es una vasta meseta endorreica entre las cordilleras Occidental y Oriental, con amplios pastizales propicios para el ganado camélido y cultivos de secano. No obstante, los cultivos estaban comprometidos por el riesgo de heladas ante tanta altitud: el aire frío en una zona plana no desciende como en una ladera de montaña.

Aún en las frías regiones nórdicas de Europa se podía cultivar en su época estival. Pero en estas punas a 3.800 metros de altitud, el verano e invierno se alternan cada 12 horas; y el cambio de estaciones en latitudes tropicales es mínimo.

Los Tiahuanaco idearon una solución específica a tales condiciones: en las planicies buscaban bajos naturales que se inundaban con la escorrentía de lluvias intensas. Allí excavaban una red de zanjas anchas y con la tierra extraída levantaban camellones de cultivo. También las construían en las riberas inundables del Lago Titicaca; se los llamaba “waru waru” (ver figura siguiente).

De esta manera el agua atemperaba el frio nocturno evitando heladas, a la vez que humedecía por capilaridad las raíces de los cultivos de tubérculos (papa, oca) o grano (quinua). Tales parcelas eran sencillas de labrar manualmente, al igual que los andenes ya detallados.

Una sequía devastadora desarticuló esta modalidad de cultivo y acabó con los Tiahuanaco en 1050 d.C., al igual que los Wari. Ello condenó a esta civilización milenaria, cuya cultura y tecnología influyó en todos sus vecinos de manera aparentemente pacífica.

Estas estructuras cayeron en desuso y se terminaron de abandonar con la Conquista, para pasar a ser pastizales para el ganado.

Los Azteca en Mesoamérica usaron un sistema análogo, las “chinampas”, al punto de emplazar con ellas su capital Tenochtitlán en medio del lago Texcoco (hoy, Ciudad de México).

Aún hoy en el Altiplano se construyen camellones de cultivo en los bajos inundables y márgenes del Lago Titicaca. Los canales linderos proveen humedad continua por ascenso capilar, a la vez que protegen de las heladas nocturnas. Fuente: Absalón Vázquez Villanueva

Aún hoy en el Altiplano se construyen camellones de cultivo en los bajos inundables y márgenes del Lago Titicaca. Los canales linderos proveen humedad continua por ascenso capilar, a la vez que protegen de las heladas nocturnas. Fuente: Absalón Vázquez Villanueva

4. Sistemas de riego en la costa

4.1-Riego por gravedad en parcelas e infiltración dirigida

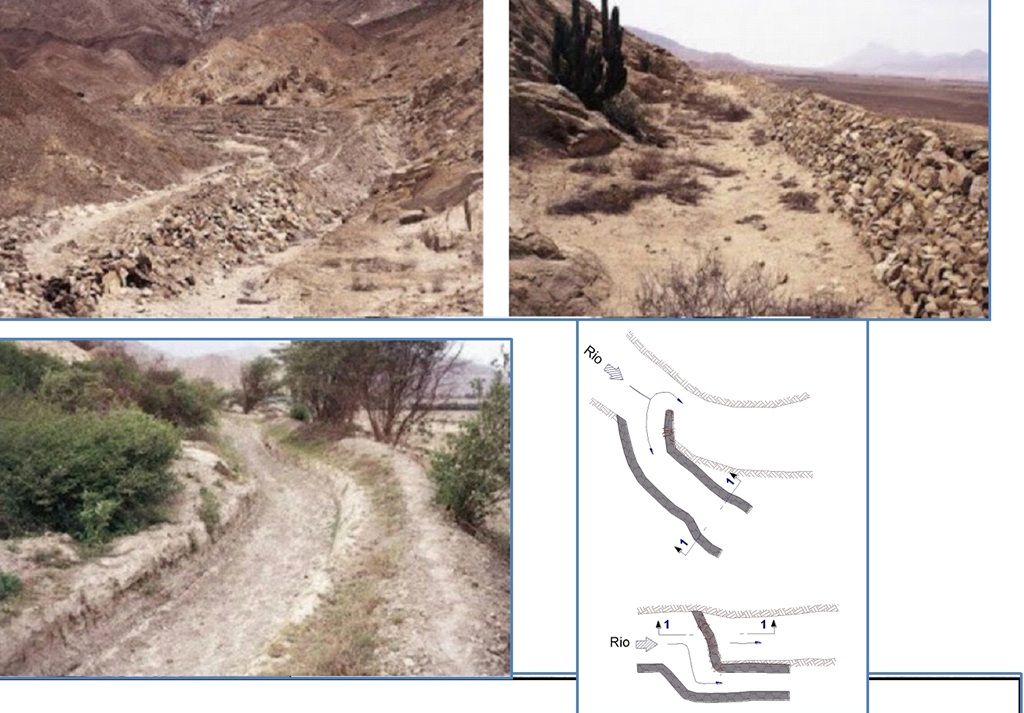

La costa Norte estuvo habitada por la Civilización Mochica (200-700 d.C.), una cultura regional que consistía en una suerte de confederación de varios centros independientes sobre la costa norte del Perú. Compartían idioma, religión y una ideología marcadamente elitista.

Ellos crearon los primeros sistemas de riego de gran infraestructura del Perú, mediante oasis en los amplios valles aluviales donde desembocan los ríos de las laderas occidentales de la cordillera.

Montaron boca-tomas para desviar el agua hacia redes de canales y así regar vastas extensiones de cultivos (ver figura siguiente).

Tal sistema agrícola no difería mucho de aquellos de los antiguos valles fluviales del Nilo y Mesopotamia. Hoy la agricultura de estos valles costeros es la más tecnificada e intensiva del Perú.

Foto de los restos del antiguo “ Canal de la Cumbre” ( de los Chimú). Croquis de una bocatoma en el río (que servía para derivar agua hacia el canal)

Foto de los restos del antiguo “ Canal de la Cumbre” ( de los Chimú). Croquis de una bocatoma en el río (que servía para derivar agua hacia el canal)

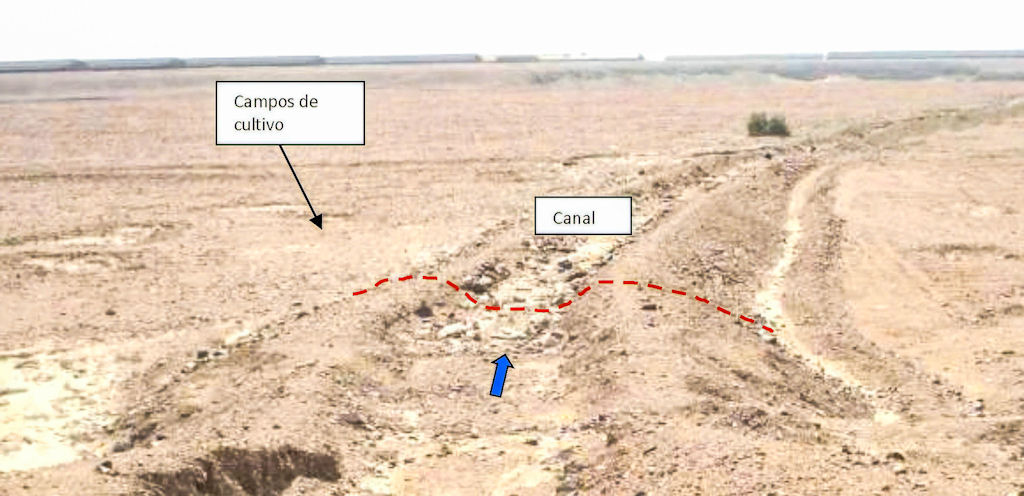

Canal y campo de cultivo

Canal y campo de cultivo

Los Mochica idearon técnicas para capturar la mayor cantidad de agua dulce

Si bien estos ríos tenían buen caudal, la mayoría se secaba estacionalmente : gran parte del agua en la estación lluviosa se desperdiciaba en el mar, para luego escasear el resto del año. Aunque construyeron represas como la de San José, eran insuficientes para almacenar el agua necesaria.

Hoy se construyen enormes represas como Palo Redondo. Y ni los contemporáneos romanos con su cemento hidráulico podrían haber encarado nada parecido.

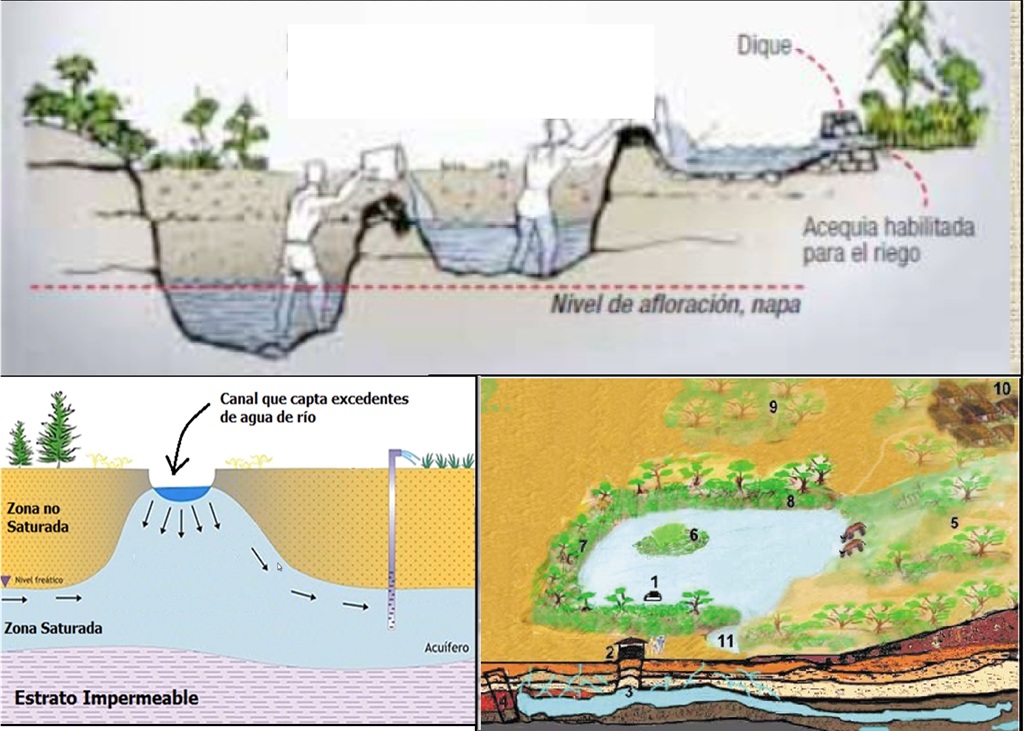

Ante ello los Mochica idearon técnicas para capturar la mayor cantidad posible de agua dulce. Si no la podían almacenar en embalses superficiales, lo harían en los subsuelos capaces de albergar acuíferos.

Mediante canales se desviaba el agua de los arroyos hacia tajamares y zonas bajas con bosquecillos de algarrobos y así recargar la freática (ver figura siguiente); esto también atrapaba la escorrentía de años lluviosos de El Niño.

Algo semejante se hacía en las sierras cercanas a la actual ciudad de Lima con canales de infiltración (“amunas”), incluso aprovechando eventuales fallas geológicas.

El agua infiltrada entonces fluiría por el subsuelo de forma lenta y continua, para estar disponible pendiente abajo abriendo pozos y extrayéndola manualmente.

Donde la freática fuese somera, se excavaban huertos hundidos (“huachaques” o “mahamaes”) de manera que las raíces alcanzaran la humedad.

Los académicos postulan que el mega El Niño entre 563 d.C. y 594 d.C. devastó su infraestructura de riego y socavó su civilización. La región decayó hasta que surgió el poderoso reino unificado de los Chimú, herederos de los Mochica. Reconstruyeron y mejoraron los antiguos sistemas de riego y ampliaron las áreas de cultivo en los valles.

Su posterior conquista por los Inca fue cruenta, humillándolos al punto que la plaza de Trujillo hoy tiene un monumento a Pizarro (lo que se resiente en Cusco).

1 Recarga de acuíferos. Se excavaban manantiales y los campos se preparaban y eran convertidos en huachaques para cultivo. 2 Recarga de acuíferos. Perfil de un canal de recarga artificial de excedentes de agua de ríos de la costa. 3

Recarga de acuíferos. Tajamar recargando el acuífero; permite a los algarrobos crecer y suministra agua para el pozo

Recarga de acuíferos. Bosques secos de la costa Norte con bosques de algarrobo usados como zona de recarga de acuíferos en época de lluvia

Recarga de acuíferos. Bosques secos de la costa Norte con bosques de algarrobo usados como zona de recarga de acuíferos en época de lluvia

4.2 Los acueductos y manantiales artificiales de los Nazca

La costa Sur es la región más árida del Perú, donde apenas llueve. Sus cursos de agua son muy estacionales y de escaso caudal, incluso el Río Grande. Si bien la pesca es abundante, no podría sustentar una población significativa de no contar con agricultura.

Allí habitaba la Civilización Nazca, menos poderosa que sus contemporáneos Mochica y Lima de las costas Norte y Centro, respectivamente. Ellos aprendieron a aprovechar las particularidades de la cuenca hidrológica: un subsuelo aluvial muy permeable, recarga hídrica desde las cercanas sierras y adecuado relieve para conducir el agua.

Al igual que toda la costa, esta región está flanqueada por las laderas occidentales de las montañas. Las lluvias que éstas reciben infiltran en el suelo y recargan la napa freática, la que migra por el subsuelo hacia la costa.

Considérese que la freática y su flujo son el reflejo atenuado en subsuelo del relieve superficial y su escorrentía.

La diferencia entre ambas es la velocidad de avance del agua, ya que la segunda es normalmente cientos de veces más rápida. Pero estos terrenos desérticos aluviales son pedregosos y arenosos, con alta permeabilidad que acelera la freática.

La primera opción de los Nazca habría sido excavar el típico pozo aljibe de 4 a 6 metros de profundidad para alcanzar la napa; contaría con la ventaja de la permeabilidad del suelo, que facilita recargar el nivel del agua. Pero si bien ello serviría como aguada, no alcanzaría para regar una superficie significativa, sumado al esfuerzo de su extracción manual.

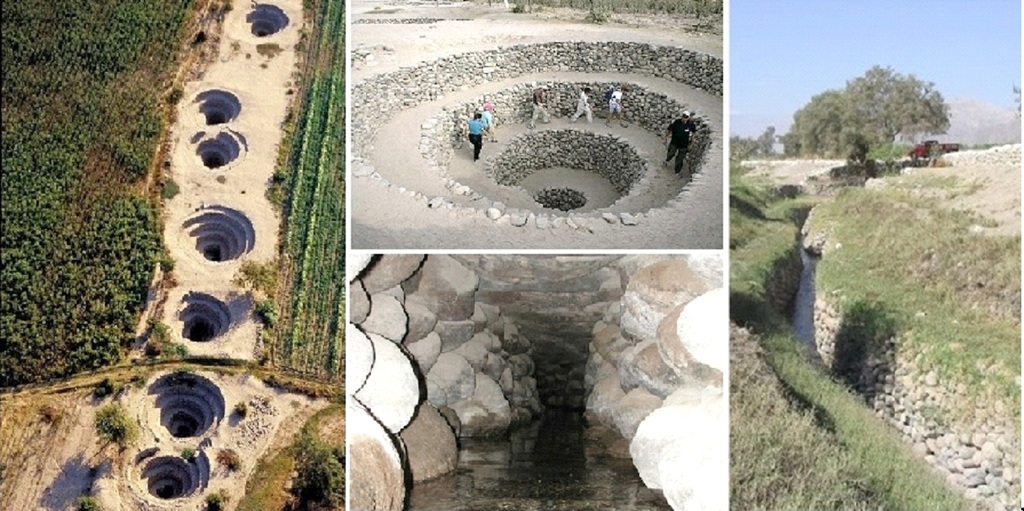

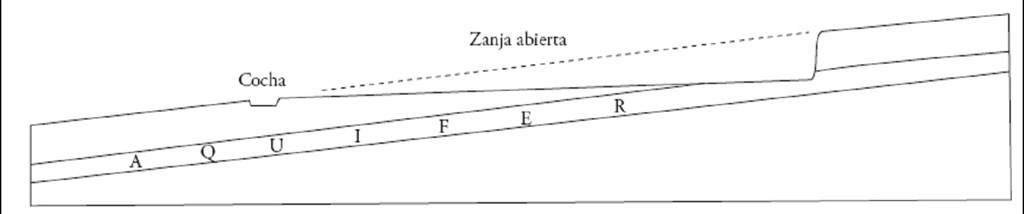

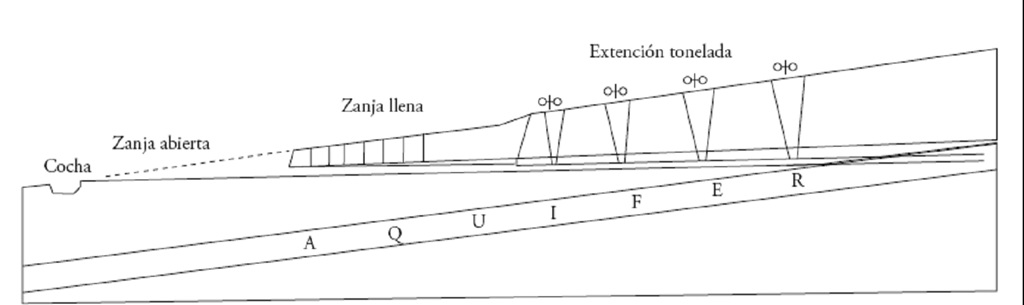

Entonces, ellos idearon los “puquios” (manantiales) como una solución específica a su ambiente para sortear la extensa estación seca. Excavaron una red de zanjas, que dejaban abiertas (canales) o luego tapaban (túneles o galerías filtrantes). Las mismas eran lo suficientemente largas y profundas para penetrar dentro de trechos largos del acuífero, a unos 5 metros de profundidad. Así gran cantidad de agua percolaba hacia estos acueductos, gracias a la permeabilidad del suelo (ver figura siguiente).

El agua escurría por la zanja hasta reservorios llamados ”cochas” (lagunas). Incluso podían desagotar directamente en las parcelas de riego, minimizando la mano de obra. Se abrían ventilaciones a la superficie en los canales, para facilitar su limpieza y acceder al agua.

Estas obras requerían de un trabajo comunitario, tanto en la construcción como en su mantenimiento.

Al igual que los Mochica al Norte, se cree que las inundaciones de El Niño del 600 d.C. provocaron la caída de los Nazca. Ellos mismos agravaron sus efectos al deforestar las riberas de los árboles de “huarango”, parecido a nuestro algarrobo. Fueron asimilados por el nuevo Imperio Wari. Luego de su declive allí surgieron los Chincha, los que a su vez fueron incorporados pacíficamente al Imperio incaico.

Los puquios aún están en uso si bien parecen tener los días contados. Los pozos modernos para riego extensivo han bajado los acuíferos al punto de secar muchas de estas antiguas estructuras.

Puquios en Nazca. Chimenea u ojo de sección helicoidal con canto roda

1 Puquio tipo zanja llenada. 2 Puquio. Detalle de la galería subterránea. 3 Vista de zanja abierta

Puquio tipo zanja abierta o tajo abierto (Lazo 1997)Fuente : Ponce Vega, 2015

Puquio tipo zanja abierta o tajo abierto (Lazo 1997)Fuente : Ponce Vega, 2015

Puquio tipo zanja llenada o socavón y puqui con extensión tonelada (Lazo,1997)Fuente : Ponce Vega, 2015

Puquio tipo zanja llenada o socavón y puqui con extensión tonelada (Lazo,1997)Fuente : Ponce Vega, 2015

5. El Imperio Incaico : culminación y difusión de tecnologías previas

La mayor innovación de los Inca (o Quechua) fue su arquitectura monumental en piedra, que superó todo lo anterior. Pero lo que la hizo destacar en su corta vida imperial (1440-1533 d.C.) fue la sabiduría de tomar lo mejor de cada región y difundirlo en el imperio más extenso del Nuevo Mundo, el Tahuantinsuyo. Ello fue posible por la tolerancia en sus políticas de asimilación y organización social, diametralmente opuestas a los Azteca. Aún así, tal vez el progresismo exagere al describir su sistema cuasi-feudal como “socialista”.

Cabe imaginar cómo habría sido el Imperio incaico si éste hubiese accedido a los conocimientos Maya, con su escritura fonética (con silabas en vez de letras) y matemáticas (incluía al “cero”). Sus registros contables se hacían con un sistema de cuerdas y nudos, el “quipu”, que los académicos aún no descifran del todo.

Tampoco lograron desarrollar grandes cantidades de bronce más allá del rudimentario de Tiahuanaco. Si bien lo emplearon para sus armas corto-punzantes, sus herramientas de labranza seguían siendo de madera y piedra ya que el “bronce arsenical” era demasiado blando. El escaso oxígeno a estas alturas dificultaba lograr fuegos intensos para trabajar metales; sumado a que nunca inventaron el fuelle.

Los aguerridos Mapuche detuvieron la expansión Inca hacia el Sur, del mismo modo que hicieron poco después con los conquistadores y las nuevas repúblicas. Es revelador que el nombre “huinca” dado al hombre blanco signifique “nuevo Inca”.

Machu Picchu mantiene intacta la arquitectura incaica, a diferencia de su capital Cusco

Machu Picchu mantiene intacta la arquitectura incaica, a diferencia de su capital Cusco

6. Epílogo

(Palabras para culminar)

Algunos investigadores afirman que las montañas de los Andes Centrales previo a los conquistadores tenían mayor densidad poblacional y urbanización que en tiempos modernos (Murra, 1998). Ciertamente las sociedades andinas colapsaron junto con su agricultura. La pérdida de población por epidemias, maltrato y el traslado forzoso para la minería provocó que se desatendiera el crucial mantenimiento de la infraestructura de riego. A ello se le sumó los destrozos por el libre deambular de vacunos y equinos.

Estas obras requerían el esfuerzo comunitario de una sociedad organizada: no hay riego posible si las bocatomas y canales se rompen o si los muros de los andenes se desmoronan en cadena.

Valga nuevamente la comparación con la ciudad de Roma, cuya sociedad agotada selló su destino al dejar de reparar los acueductos saboteados cuando era sitiada.

El conocimiento ambiental cayó en desuso, suplantado por la explotación extractiva colonial. La tecnología agrícola europea tampoco armonizaba con la andina ya que el arado y caballos eran inadecuados para zonas de alta pendiente:

…“Para los españoles no podía haber relación entre su agricultura extensiva basada en el arado y la fuerza de tiro, y esa otra agricultura intensiva basada en la energía humana, a la que calificaban justamente como una práctica "de jardín". Los nuevos empresarios rurales, por ejemplo, pudieron codiciar las zonas donde los indígenas realizaban los admirables "cultivos de humedad", pero fue para dedicarlas al sustento de sus puercos u ovejas; por esa y otras razones, tendieron igualmente a desechar las técnicas de las andenerías y de los sistemas de riego nativos”… (Assadourian, 1994).

Por ello la agricultura priorizó los cultivos lucrativos en los extensos regadíos de la costa, acorde a la usanza europea y de por sí favorecidas por sus puertos; lo que trajo aparejado la migración hacia sus urbes.

En la montaña esta modalidad sólo alcanzó los valles suficientemente amplios. La futura mecanización aceleró tal tendencia pero era inaplicable sobre laderas andinas, que quedaron relegadas casi a minifundios para autoconsumo. El trigo y la cebada reemplazaron en parte al maíz, así como el ganado europeo a la llama; este animal subsistió en las alturas porque las primeras razas ovinas no se podían adaptar del todo allí.

Hoy tenemos la imagen estereotipada del pequeño poblado andino pobre y humilde, aunque autosuficiente, donde antes se levantaba el Imperio incaico admirado por el mundo entero. Y mientras su sitial de gloria quedaba en el pasado, nuestras otrora despobladas pampas lentamente se convertían en el granero del mundo. Acaso es esa la paradoja a la que me refiero en el título de mi escrito.

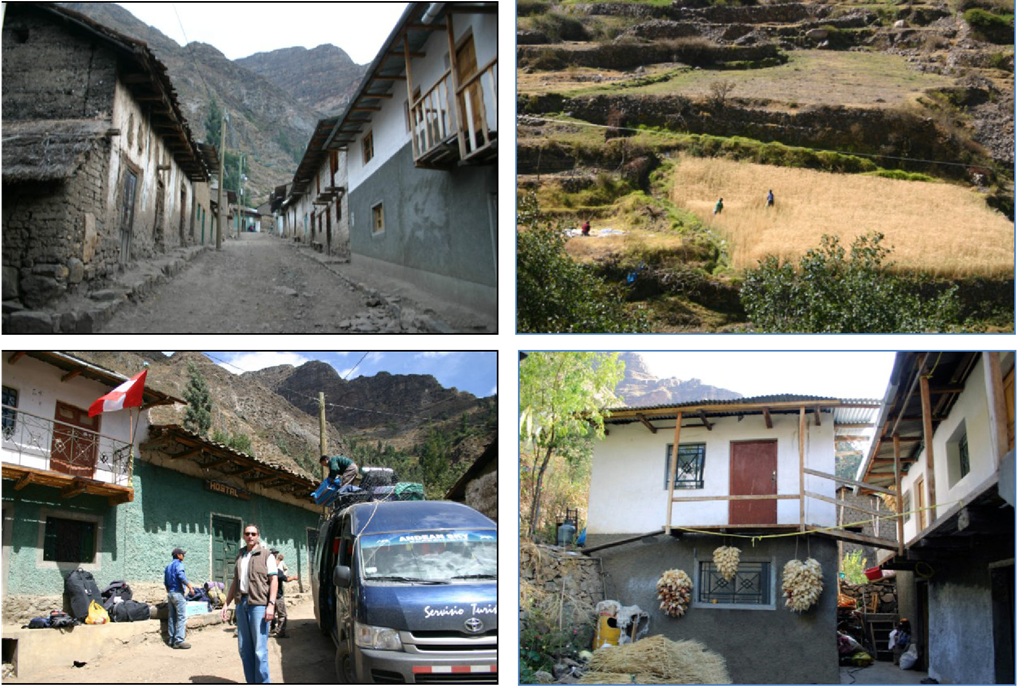

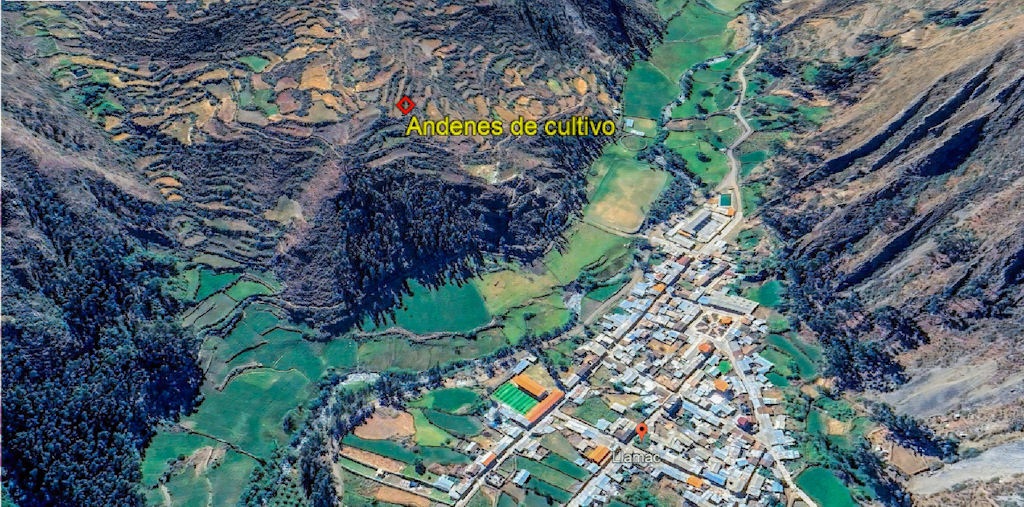

Vista aérea del pequeño pueblo de Llamac (Perú) y sus andenes de cultivo

Vista aérea del pequeño pueblo de Llamac (Perú) y sus andenes de cultivo

1 Viviendas hechas de paja en ladrillos de adobe. 2 Andén con trigo, cosechándose a mano. Prácticamente no hay maquinaria agrícola. Se trilla con pisadas de caballos o formando gavillas, esto último para usar la paja en ladrillos de adobe, de amplio uso para construir viviendas. 3 El frente del Hostal de Llamac, punto de partida de mí travesía andina de la Cordillera Huayhuash. 4 El patio trasero del Hostal de Llamac

Actualmente las agencias de agricultura del Perú promueven la recuperación de la infraestructura prehispánica en las regiones rurales de montaña más postergadas.

Tal vez el riego por goteo requiera mucho dinero y equipo, pero la reconstrucción de las terrazas y canales no precisa mucho más que picos y palas. Ello habla del mérito de tales tecnologías, las que incluso podrían ser útiles ante el Calentamiento Global.

8. BIBLIOGRAFÍA

Assadourian, CS. 1994. La economía colonial: la transferencia del sistema productivo europeo en Nueva España y el Perú. Anuario IEHS: Inst. Est. Histórico-sociales, Nro9.

Berghuber, K. y Vogl, C. 2005. Descripción y análisis de los puquios como tecnología adaptada para la irrigación en Nasca, Perú. Zonas Áridas N.° 9. pp. 36-41.

Brailovsky, A. 2007. Historia ecológica de Iberoamérica: de los Mayas al Quijote. Capital Intelectual. Madrid.

Diamond, J. 1997. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies.

Guillet, D. 1987. Terracing and Irrigation in the Peruvian Highlands. Current Antropology, V. 28, Nr. 4.

Harari, Y. 2018. Sapiens: A brief history of Humankind. Israel.

Herrera Wassilowsky, A. 2011. La recuperación de tecnologías indígenas. Arqueología, tecnología y desarrollo en los Andes. Lima: Inst. Estudios Peruanos, Univ. Andes, Clacso.

Kendall, A. y Rodríguez, A. 2009. Desarrollo y Perspectivas de los Sistemas de Andenerías en los Andes Centrales del Perú. CBC e IFEA. 2009, Lima.

Lane, K. 2021. Engineering Resilience to Water Stress in the Late Prehispanic North-Central Andean Highlands (~600–1200 BP). Water 2021, 13.

Murra, J. 1998. Andean peoples. Encyclopedia Britannica, https://www. britannica.com.

Pimentel Aliaga, L. 2012. Estudio de la infraestructura de la hidráulica de las culturas Moche y Chimú. Univ. Nac. Fac. Ing. Civil.

Ponce Vega, L. 2015. Puquios, qanats y manantiales: gestión del agua en el Perú antiguo. Agricultura, Sociedad y Desarrollo, Vol. 12, Nº. 3, 2015, Lima, Perú.

Vásquez Villanueva, A. et al. 2016. Manejo y gestión de cuencas hidrográficas. Univ. Nac. Agraria La Molina. Watershed Management - 644 pgs. Videos en youtube.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Cultura · Pueblos y tradiciones

Te invitamos a descubrir la cultura de la antigua Ciudad Sagrada de Quilmes

Entrenamiento · Seguridad y rescate

Instrumentos de orientación y navegación, desde la estrella polar hasta el uso del GPS

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Entrenamiento · Seguridad y rescate

Descubrí la flora y la fauna de la Estepa Patagónica a través de los ojos de un fotógrafo y naturista

Medio Ambiente · Flora y fauna

Travesía desde la Puna de Tilcara hasta las Yungas en el Parque Nacional Calilegua

| COMENTARIOS(1)

12/07/25 07:00 Agustin Montero:

Buenísimo el artículo! Mucho conocimiento.

| ARTÍCULOS RELACIONADOS

Cultura · Pueblos y tradiciones

Te invitamos a descubrir la cultura de la antigua Ciudad Sagrada de Quilmes

Cultura · Pueblos y tradiciones

Cabalgando por el Camino de los Inkas

Entrenamiento · Seguridad y rescate

Instrumentos de orientación y navegación, desde la estrella polar hasta el uso del GPS

Medio Ambiente · Flora y fauna

Descubrí la flora y la fauna de la Estepa Patagónica a través de los ojos de un fotógrafo y naturista

Medio Ambiente · Flora y fauna

Travesía desde la Puna de Tilcara hasta las Yungas en el Parque Nacional Calilegua

Cultura · Museo de Montaña

Te invitamos a conocer el Museo del Montañismo Andino

Ediciones Anteriores

Mail: info@culturademontania.org.ar

WhatsApp: +54 11 3060-2226

Instagram: @ccam_arg

www.facebook.com/ccamontania

Contáctate y comenzá

la aventura de integrarte

a la red cultural