Actividades · Viajes y expediciones

Ascenso al Cerro Payún Liso, de 3.780 metros de altura en la Reserva Natural Payunia, en la provincia de Mendoza, Argentina

A través de esta hermosa narración nos acercamos a los maravillosos paisajes de La Payunia, reserva que fue creada en el año 1982, en el Departamento de Malargüe, en la provincia de Mendoza

Lucas Sbriglio

Lucas Sbriglio

Edición: CCAM Agosto 2025

Integrantes: Agustin Zarco, Pedro Szigueti, Lucas Sbriglio.

La amplia estepa patagónica y la Payunia, donde la Patagonia comienza

Cuando uno menciona la Estepa Patagónica lo primero que piensa es en las grandes estepas xéricas ( áreas geográficas con clima árido o semiárido, caracterizadas por vegetación adaptada a la escasez de agua, como arbustos bajos y pastos ralos y suelos pobres) que van desde Neuquén hasta el sur del continente. Pero la realidad comienza unos 130 km al sur de la ciudad de Mendoza, aproximadamente en el paralelo 34°S.

La Patagonia como provincia fitogeográfica, cuenta también con el distrito de Payunia, siendo esta la región volcánica que ocupa el sur de Mendoza y el norte del Neuquén, y que se extiende por el oeste de La Pampa.

Cuando transitamos de norte a sur de la Argentina podemos decir que la Patagonia comienza en realidad con la desaparición gradual de las especies de Jarillas (Larrea) y de Piquillín (Condalia microphylla) y su reemplazo por cojines de Verbenáceas (como el Solupe negro), Asteráceas (como la chirriadora, melosa, pichanas etc.) y Apiáceas (especies de Azorellas como las yaretas) esto puede ser un indicador del paso de la Provincia del Monte a la Patagónica y esto es lo que ocurre claramente cuando entramos en esa hermosa zona de la provincia de Mendoza como es la Payunia.

Hermosa zona de conos volcánicos y una de las áreas protegidas más amplias del país

En la Payunia hay más de 800 conos volcánicos, entre los que existen algunos de gran altitud. Encontramos también grandes extensiones ocupadas por coladas de lava basáltica. Toda esta actividad volcánica ha sido muy reciente, como el Cerro Nevado de hace unos 5 millones de años, el Tromen de 1,8 millones de años o Auca Mahuida 2,0 m.d.a. Es uno de los sitios de mayor densidad volcánica del mundo, con un promedio de 10,6 volcanes cada 100 km².

La Payunia constituye el derrame basáltico más espectacular de la Argentina y es según algunos especialistas la erupción reciente, más importante del mundo. (Mapa Payunia Mendoza)

La Reserva Provincial Payunia en El Departamento de Malargüe, Mendoza, está compuesta por 450.000 hectáreas de extensión de un paisaje único y una biodiversidad que cautiva a propios y extraños.

La Payunia es una de las áreas protegidas más grandes del país y hay un proyecto que propone elevar su categoría a Parque Provincial para garantizar la preservación a perpetuidad de su fauna y flora y de los procesos migratorios de guanacos que han encontrado en este territorio de estepa un sitio que les ha permitido crear un santuario, casi sin intervención, humana y que les permite recorrer casi 150 kilómetros sin vallas ni alambrados.

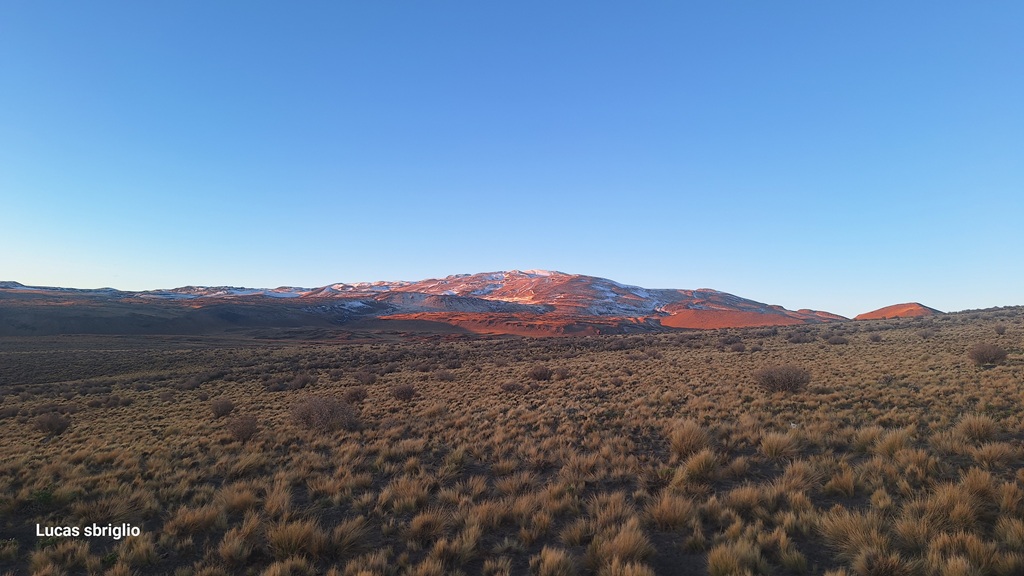

Aproximándonos al volcán Payún Liso desde la Ruta 182

Aproximándonos al volcán Payún Liso desde la Ruta 182

Guanacos (Lama Guanicoe) durante la aproximación al volcán Payún Liso

Guanacos (Lama Guanicoe) durante la aproximación al volcán Payún Liso

¿ Patrimonio Natural de la Humanidad ?

Cabe destacar que La Payunia está en la lista de candidatos a ser declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, algo por lo que se trabaja desde hace muchos años.

Esta reserva fue creada en el año 1982 a través del Decreto N°3917 gracias al invalorable trabajo de los Ingenieros Ramón Martínez, M Day y E Puelles quienes dieron el puntapié inicial y siguieron otros como Jesús “cholo” Páez quienes tomaron esa posta y comenzaron con los primeros manejos del área que fue llamada “RESERVA TOTAL LA PAYUNIA”.

Video

Video 1: Aproximando al volcán Payún Liso desde la Ruta 182

Video 2: Atravesando las pampas negras

Video 3: Cruzando el Circuito turístico de Pampas Negras

Video 4: Arista del volcán con los Pircados de la cumbre norte

Video 5: Llegada a la cumbre del tan ansiado Payún Liso

Video 6: Desandando las Pampas negras

Video 7: Descripción de las vistas en la cumbre del Payún liso

Con Agustín Zarco (biólogo), Pedro Sziguetti (Ingeniero) y quien suscribe lucas Sbriglio (veterinario) nos hemos propuesto recorrer lugares no solo para ascender montañas sino para vivir la naturaleza y la cultura desde hace ya algunos años, y la Payunia contaba con todos los condimentos para ser recorrida de esta forma.

Los integrantes de la Expedición, Agustín Zarco, Pedro Luis Sziguetti, Lucas Sbriglio

Los integrantes de la Expedición, Agustín Zarco, Pedro Luis Sziguetti, Lucas Sbriglio

Con nuestra idea de fomentar el montañismo propuesta como una actividad que se integra de manera más o menos aficionada con la biología, la astronomía, la radiocomunicación, la orientación, la geología, el manejo de doble tracción etc.

Viajando desde Malargüe a la Laguna Llancanelo

Para acceder a la Reserva Provincial de la Payunia salimos de Malargüe (donde nos aprovisionamos de combustible) por la ruta 40 desviándonos por la ruta 186 hacia la laguna de Llancanelo, una laguna endorreica que es la mayor de la Payunia. En ella se desarrolla una rica avifauna por lo que constituye uno de los sitios Ramsar más importantes de Mendoza, designado de importancia internacional bajo la Convención de Ramsar, ( estos sitios, humedales, son reconocidos a nivel internacional por su valor ecológico y por el papel que juegan en la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el bienestar humano). Aquí, precisamente, grandes ornitólogos como Heber sosa lograron importantes avances para los estudios de los Flamencos que allí residen o nidifican, además justificaron técnicamente las delimitaciones tridimensionalmente de un Área Natural Protegida como nunca se había hecho en el país, marcando un hito en lo que respecta a áreas de conservación dando forma a la LEY 7.824.

Laguna de Llancanelo

Laguna de Llancanelo

Antes de llegar a la laguna de Llancanelo tomamos rumbo sur por la ruta 181 pasando por el mítico volcán “Malacara” y por Pampa de Palauco donde pasamos frente al puesto “El durazno” con dirección al yacimiento petrolífero de “Fortunoso” para solo en 10 km más llegar finalmente al puesto de guardaparques “La amarga” donde debíamos entregar la resolución emitida por la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Mendoza que nos permitía el ingreso al área.

Respecto a esto último podemos aclarar que existen dos maneras de generar un permiso de ingreso para expediciones según la resolución 673 de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Mendoza donde se deben cumplir todos los requisitos de ingreso tanto para expediciones deportivas o como en nuestro caso, científicas, como así también los respectivos comprobantes de los aranceles de ingreso si fueran necesarios.

Siguiendo viaje hacia el sur

Habiendo realizado la respectiva presentación ante las autoridades de guardaparques procedimos a seguir viaje hacia el sur donde a aproximadamente 10 km nos encontramos con el área denominada “Pampas Negras”, al sudoeste del volcán Santa María, que se caracteriza por la presencia de cráteres.

Recubre toda la superficie del lugar un inmenso manto de material eyectado por el volcán –lava fragmentada o material piroclástico-, de pequeño tamaño y color muy oscuro, denominado lapillis.

Rocas volcánicas que conforman las Pampas Negras, lava fragmentada o material piroclástico-, de pequeño tamaño y color muy oscuro, denominado lapillis

Siguiendo la huella nos encontramos con el “Campo de bombas” que es una zona colmada de formaciones circulares de material piroclástico denominadas “bombas volcánicas”. O sea, burbujas de roca fundida eyectadas por el volcán que, al enfriarse, adquieren mayormente forma de bola o gota.

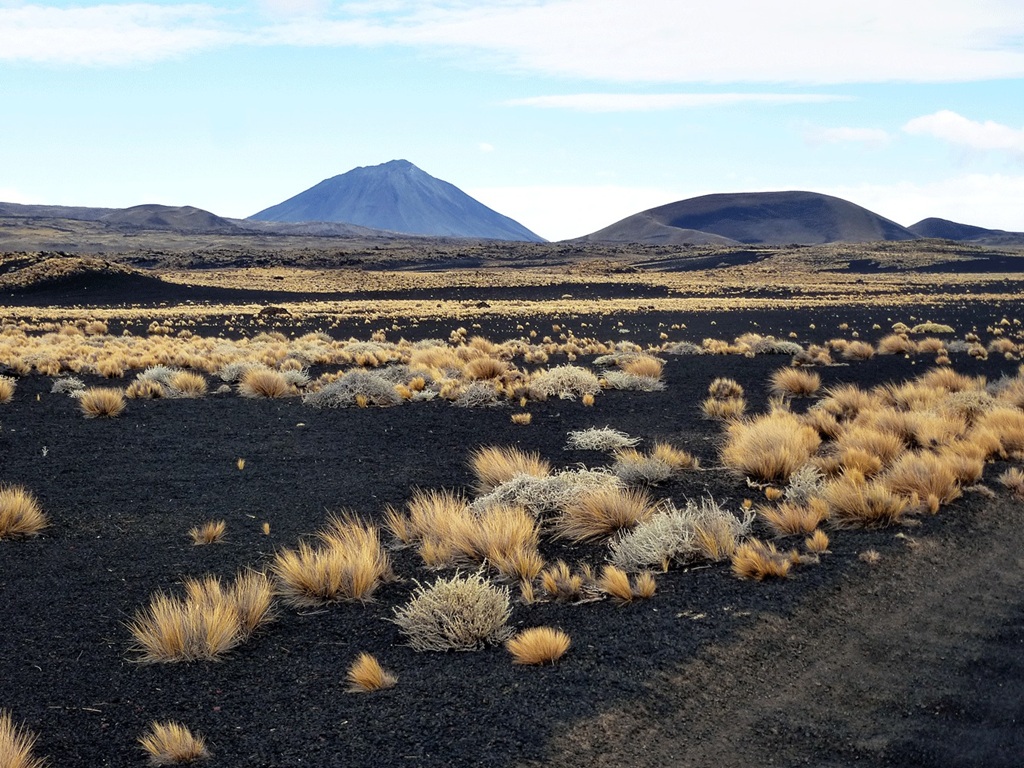

El volcán Payún Liso desde las “Pampas Negras”, cuyo suelo está formado por lava fragmentada : “ lapillis ”

El volcán Payún Liso desde las “Pampas Negras”, cuyo suelo está formado por lava fragmentada : “ lapillis ”

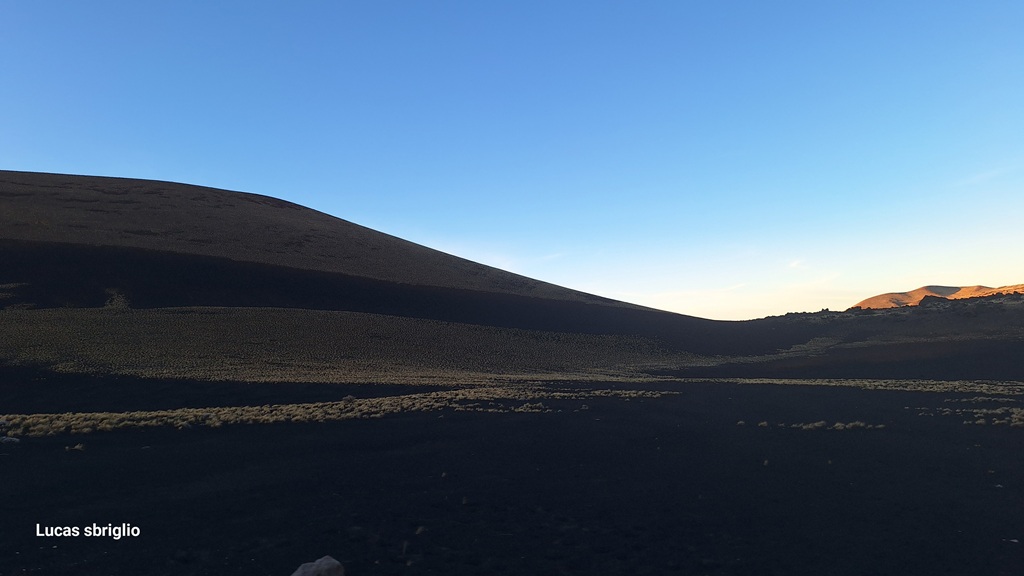

El magnífico paisaje de Las Pampas Negras y al fondo la imponente silueta del Volcán Payún Liso

El magnífico paisaje de Las Pampas Negras y al fondo la imponente silueta del Volcán Payún Liso

Entrando al “Campo de Bombas” con el Payún Liso de fondo

Entrando al “Campo de Bombas” con el Payún Liso de fondo

Saliendo de las Pampas Negras y dejando atrás el majestuoso pico cónico del volcán Payún Liso

Saliendo de las Pampas Negras y dejando atrás el majestuoso pico cónico del volcán Payún Liso

Cuando uno mira el perfil de los volcanes que componen este sistema volcánico puede distinguir principalmente 3 siluetas: El Payún Matrú, El Santa María y el inconfundible cono volcánico del gran Payún Liso.

Las mágicas Pampas Negras Pampas de la Payunia

Las mágicas Pampas Negras Pampas de la Payunia

El enigmático paisaje alto de las Pampas Negras de la Payunia

El enigmático paisaje alto de las Pampas Negras de la Payunia

Aquí puede apreciarse el suelo tan oscuro de las Pampas Negras cubiertas de “lapillis”

Fotografía de las Pampas Negras y el esplendoroso contraste entre la oscuridad y la luz en su suelo

Fotografía de las Pampas Negras y el esplendoroso contraste entre la oscuridad y la luz en su suelo

La desaparición gradual de las especies vegetales va cambiando el paisaje en las alturas de las negras pampas de la Payunia

La desaparición gradual de las especies vegetales va cambiando el paisaje en las alturas de las negras pampas de la Payunia

.

A cada hora es diferente el paisaje con notables contrastes en las Pampas Negras de la Payunia

El Santa María -mucho más pequeño que los payunes- se destaca por haber emitido una de las mayores coladas del área que alcanza 17 km de longitud denominado “el escorial de la media luna”.

Las coladas –mantos de lava fluida lanzada durante las erupciones- que se extienden a lo largo de varios kilómetros y dan a la superficie un extraño aspecto.

El volcán Payún Matrú, con sus 3.680 metros de altura, (unos 2.000 metros de altura desde la llanura circundante) es muy joven en términos geológicos, ya que solo tiene 300.000 años.

Una de sus erupciones fue tremendamente fuerte y lo hizo colapsar, lo que dio origen a una caldera volcánica de 9 kilómetros de diámetro. La cima se quedó sin pico y en su lugar se formó una laguna de aguas cristalinas que se alimenta con la caída estacional de nieve.

El Payún Matrú a nuestros pies

El Payún Matrú a nuestros pies

Una fotografía del Payún Matrú en todo su esplendor desde la cumbre.

Una fotografía del Payún Matrú en todo su esplendor desde la cumbre.

Dado que he sido compañero de montaña de Paulo Llambías, hijo del vulcanólogo e investigador de la Universidad de La Plata Eduardo Llambías, quien fue un experto que trabajó mucho tiempo en la región, contábamos con alguna información privilegiada de la zona, por lo que nos fue fácil identificar algunos materiales y estructuras con los que nos encontrábamos, porque si bien la belleza del paisaje es increíble, entenderlo lo hace aún mejor.

Flora y fauna autóctonas y únicas

La Payunia es un mundo de endemismos, (una especie endémica es aquella que solo vive en un lugar específico), Numerosos autores han resaltado además el alto grado de endemismo que posee la biota de la Payunia, tanto de plantas como de animales.

Entre los reptiles hay varias especies endémicas, como la Lagartija del escorial (Liolaemus austromendocinus Cei) y siete especies de lagartos cola de piche del género Phymaturus

Lagartija del escorial (Liolaemus austromendocinus Cei)

Lagartija del escorial (Liolaemus austromendocinus Cei)

Así poco a poco fuimos avanzando hasta el “Real del Molle” un lugar que supo ser un “real” o un “alojo” antiguo de puesteros y hoy está acondicionado por guardaparques para refugiarse del sol gracias a un techo con mesa y bancos que los viajeros pueden utilizar mientras visita la Payunia.

El Payún desde el Real del Molle.

El Payún desde el Real del Molle.

Desde aquí seguimos en dirección al sur hacia el Real de la Zanja o Zanja de la pequeña, llamado así por la presencia de una pequeña depresión en el suelo formado de Ignimbrita (que proviene de las palabras latinas "ignis", que significa fuego e "imber" que significa lluvia). Haciendo referencia a que se formó por una lluvia de fuego, esta roca de origen volcánico resulta impermeable y permite la acumulación de agua de lluvia, motivo por el cual supo ser ocupada por puesteros y comunidades primitivas.

Este “Real”, como suelen denominar los puesteros a los lugares de alojo, tenía una cueva natural de dimensiones considerables que habían cerrado con piedras generando un alojamiento con reparo y techo que para lo agreste y duro de la zona y el clima se veía como un palacio rural.

Puesto “ Zanja de la Pequeña”.

Puesto “ Zanja de la Pequeña”.

Un sitio con energía diferente

El lugar tenía una energía única y parecía como si ya hubiésemos estado allí o bien supiéramos de él con anterioridad, el sitio tenía una energía distinta, lo recorrí en silencio y fotografié. Algo me decía que ese lugar tendría alguna importancia especial.

Último Lugar donde se puede avanzar en vehículo el Puesto Zanja de la Pequeña.

Último Lugar donde se puede avanzar en vehículo el Puesto Zanja de la Pequeña.

Nuestro vehículo quedó a 7 kilómetros de la base del Payún.

Nuestro vehículo quedó a 7 kilómetros de la base del Payún.

El Real de la Zanja o Zanja de la Pequeña, es el último lugar al que se puede acceder en vehículo y desde donde empiezan a caminar las expediciones deportivas al cerro Payún liso, en nuestro caso además buscaríamos algunas muestras para un proyecto de investigación por lo que subiríamos a pernoctar al portezuelo entre el Payún Liso y Payún Matru para ascender buscando nuestras muestras.

Atardece con las siluetas de los volcanes Tromen y Domuyo en el horizonte.

Atardece con las siluetas de los volcanes Tromen y Domuyo en el horizonte.

En nuestro camino de aproximación nos encontrábamos con una rica flora como la Uña de Gato(Prosopis Castellanosii); Botón de Oro (Grindelia chiloensis) y pequeños bosquecitos de Acerillos (Adesmia pinifolia).

Una vez instalados, con las últimas luces de la tarde, solo nos limitamos a comer unos sándwiches y pizza fría dado que está totalmente prohibido encender fuego y no queríamos perder más tiempo ya que sabíamos que los 1200 metros de desnivel del día siguiente se harían sentir, sobre todo parando para muestrear y fotografiar.

Un ascenso que reconforta la vista

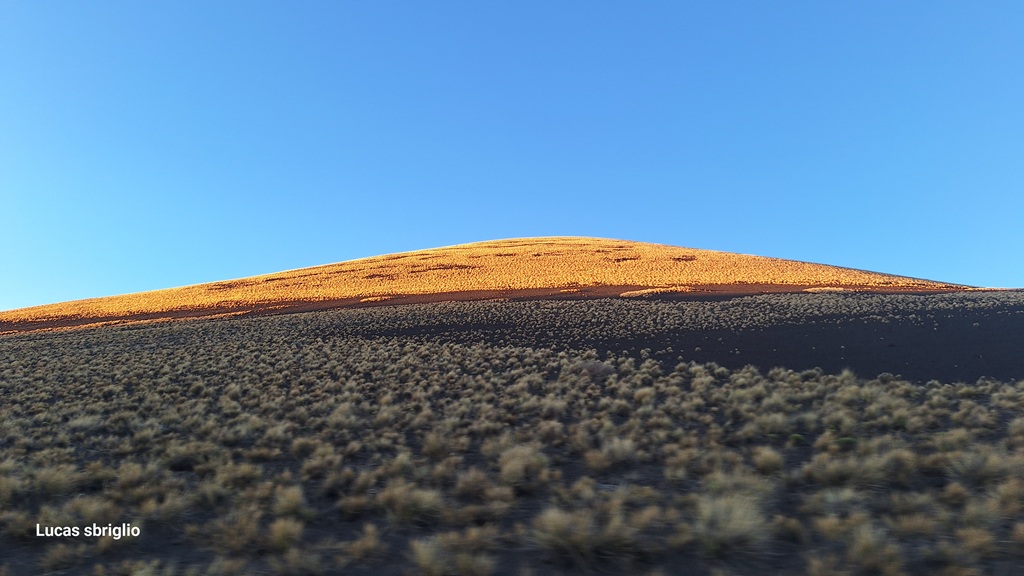

A la mañana siguiente salimos con los primeros rayos de sol, el terreno es blando y suelto lo que hace dificultoso el ascenso, sumado al viento y a las paradas de relevamiento de Agustín hacía que el ascenso fuera más lento que un ascenso meramente deportivo pero la silueta del Payún proyectando su sombra nos reconfortaba la vista.

Amanece y se proyecta en la Cordillera de los Andes la sombra cónica del Payún liso.

Amanece y se proyecta en la Cordillera de los Andes la sombra cónica del Payún liso.

Al llegar al filo que habíamos elegido como nuestro “conductor” a la arista del volcán, el viento se tornaba insoportable lo que nos motivó a bajar del filo y caminar lo más al este que pudiésemos para estar así al resguardo del aire fuerte y helado que venía del oeste.

Con los primeros rayos de sol comenzamos a ascender por las laderas del volcán Payún.

Agustín Zarco ascendiendo por el terreno blando y suelto que hizo dificultosa la ascensión.

Agustín Zarco ascendiendo por el terreno blando y suelto que hizo dificultosa la ascensión.

Agustín Zarco con el escorial de lava que se comienza a ver en el llano desde arriba.

Agustín Zarco ascendiendo por el escorial de lava hacia el filo de la cumbre.

Agustín Zarco ascendiendo por el escorial de lava hacia el filo de la cumbre.

Primeros pircados que aparecen en nuestra ruta.

Primeros pircados que aparecen en nuestra ruta.

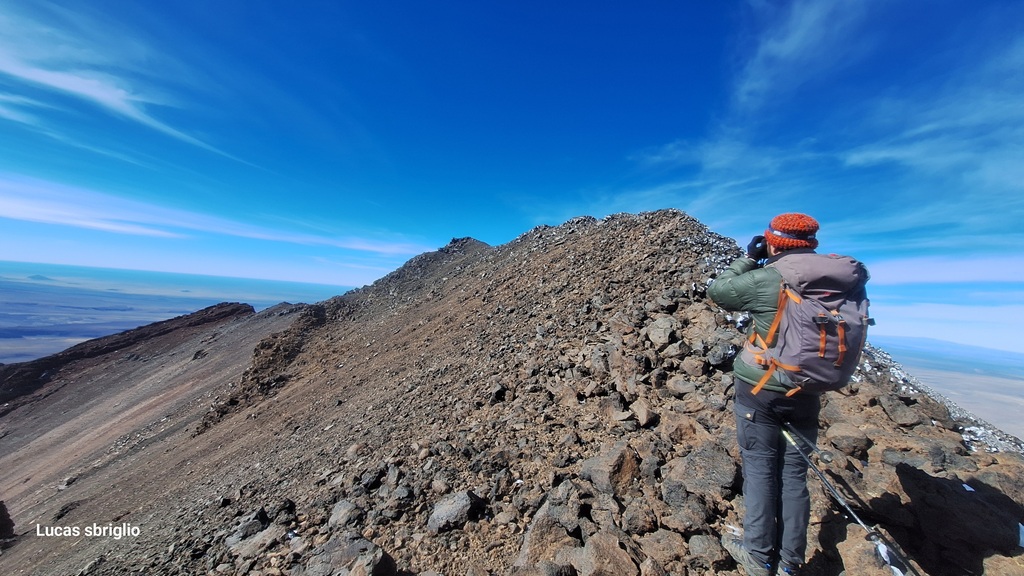

Filo de la arista volcánica.

Filo de la arista volcánica.

Tras 4 largas horas llegamos finalmente a la arista del volcán donde se apreciaba algunos pircados indicando la cumbre norte.

El cráter, daba indicios de que cuando erupcionó la lava se volcó hacia el este, dejando ese lado sin cobertura.

Cráter del volcán Payún Liso.

Cráter del volcán Payún Liso.

Un espectacular paisaje nevado

La nieve se había acumulado por las tormentas de los días anteriores, lo que nos daba un paisaje espectacular mezclando el negro de las piedras de origen volcánico con el blanco inmaculado de la nieve.

Yendo a la cumbre

Nos llegaba el aviso por radio de que Pedro se quedaría cumpliendo sus tareas encomendadas y no subiría hasta la cumbre por lo que, con Agustín, decidimos apurar el paso ya que había que recorrer, haciendo una media circunvalación a todo el volcán desde la cumbre norte a la que habíamos salido por el filo noroeste que habíamos tomado para ascender.

Agustín divisa la cumbre y algunas aves para agregar a nuestra lista de observación.

Agustín divisa la cumbre y algunas aves para agregar a nuestra lista de observación.

Después de dos horas visualizamos la cumbre y nuestra emoción fue muy grande sobre todo porque personalmente siempre fue una de esas montañas que tantas veces circunvalé trabajando en los campos ganaderos aledaños a la Payunia y que con su forma cónica atrae la vista de todos los que alguna vez recorrieron sus alrededores.

Agustín Zarco en la Cumbre del Payún Liso.

Agustín Zarco en la Cumbre del Payún Liso.

Foto de la cumbre del Volcán Payún Liso.

Foto de la cumbre del Volcán Payún Liso.

Desde la cumbre, parte del espectacular marco de 360° con la vista de las sierras y volcanes de alrededor.

El abrazo cumbrero

La llegada a la cumbre con el típico abrazo cumbrero con mi compañero y amigo le daba un broche de oro a tan espectacular marco que nos rodeaba, al sureste se veían las Sierras del Chachahuen, al sur los llanos de la reserva Auca Mahuida, Volcán Tromen, al suroeste Domuyo y algunas imperceptibles siluetas que nos imaginábamos podían ser de Chile el Volcán Antuco y Sierra Velluda, al noroeste cerros Campanario, Azufre, Peteroa, Planchón y al norte la laguna de Llancanelo con el Cerro Nevado cerraba nuestra vista de 360 grados.

A nuestros pies el Volcán Payún Matrú nos mostraba su majestuosidad y la inmensidad del paisaje nos dejaba atónitos. Si bien todas las cumbres tienen esa hermosa sensación, cuando una cumbre está tan aislada, como es el caso del Payún nos permite jugar a divisar lejanas siluetas de otras montañas con la hermosa satisfacción de ya haber ascendido algunas de ellas llenando nuestra mirada de recuerdos de vivencias y compañeros que nos ha regalado esta actividad del montañismo.

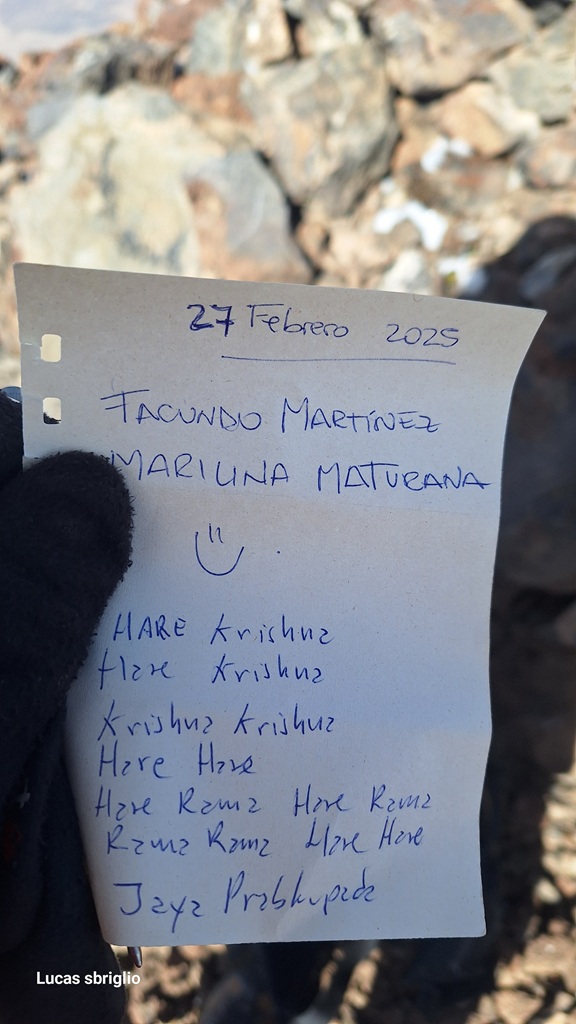

Comprobante de cumbre Anterior de Facundo Martínez ( Hijo de uno de los propulsores del área natural protegida y actual guardaparque) y Marilina Maturana guardaparque que nos diera datos para el ascenso.

El escorial de lava del Payún Matrú visto desde la cumbre.

El escorial de lava del Payún Matrú visto desde la cumbre.

.

Payún Matrú en todo su esplendor mostrándonos el contraste de la tierra oscura y la blancura de la nieve desde la cumbre del Payún Liso.

Payún Matrú en todo su esplendor mostrándonos el contraste de la tierra oscura y la blancura de la nieve desde la cumbre del Payún Liso.

Fotografía de rocas volcánicas con burbujas de gases.

Colada volcánica vista desde el descenso de la cumbre.

Colada volcánica vista desde el descenso de la cumbre.

Lucas Sbriglio con la bandera del Ejercito de los Andes en la cumbre del Payún Liso.

Lucas Sbriglio con la bandera del Ejercito de los Andes en la cumbre del Payún Liso.

Lucas Sbriglio y Agustín Zarco en la cumbre del Payún Liso.

Lucas Sbriglio y Agustín Zarco en la cumbre del Payún Liso, atras puede apreciarse la silueta nevada del Payún Matrú.

Lucas Sbriglio y Agustín Zarco en la cumbre del Payún Liso, atras puede apreciarse la silueta nevada del Payún Matrú.

Lucas Sbriglio con la bandera de Pierobón Montaña …"quien siempre aporta para nuestras expediciones".

Lucas Sbriglio con la bandera de Pierobón Montaña …"quien siempre aporta para nuestras expediciones".

Desde la cumbre, hicimos una llamada por radio a la seccional de guardaparques dándole nuestras novedades como así también nos informaban de un grupo del CAS (Club Andino El Sosneado) que venía ascendiendo por el filo noroeste.

El descenso y el regreso a casa

Habiéndonos sacado las fotos pertinentes comenzamos el descenso donde nos encontramos con el numeroso grupo del CAS y tras una corta charla cada uno siguió con su destino.

Caminando hacia nuestro campamento para comenzar el largo regreso a casa.

Caminando hacia nuestro campamento para comenzar el largo regreso a casa.

Luego de encontrarnos con Pedro bajamos hacia la seccional para dar aviso de nuestra salida y comenzar nuestro regreso a la ciudad de Mendoza. Esta vez por la mítica Ruta 40.

Cuando regresamos a Mendoza me comuniqué con “Cholo” Páez para contarle de nuestro ascenso y le comenté del lugar con una cueva y corrales de piedra dado que quería saber si coincidía con una historia que supo contarme en uno de los tantos viajes que compartimos como veterinario y agrónomo en la Payunia.

La historia de la última habitante de la Payunia

Él supo ser el Jefe de Áreas Protegidas de la provincia de Mendoza cuando comenzaban a recorrer la Payunia los primeros guardaparques a principios de los años ochenta. En uno de esos recorridos el Guardaparque Ricardo Yacante se había encontrado pidiendo auxilio, en un avanzado estado de desnutrición y deshidratada, a una mujer quien resultara ser la ocupante de ese real ( Zanja de la Pequeña) que no estaba ni censada ni se sabía de su existencia, su nombre era la Rosita ( La Peque ) a quien se le había muerto su marido, el hombre era el proveedor de su puesto, y sola, sin ayuda, la mujer había quedado a la deriva, por lo que había salido a pedir auxilio. Antes de esto, había tapado como pudo, con piedras, el cadáver de su compañero. Nadie sabía de la existencia de ese puesto ni de sus moradores quienes a su vez, no estaban civilmente registrados por lo que fue una gran sorpresa para todos. Rosita fue considerada la última habitante descubierta del Payunia.

Con los años, Rosita (la Peque) volvió a su puesto, se juntó para hacer pareja nuevamente con un cuñado, ya que era una costumbre muy arraigada en esos descendientes mapuches y con los años, idas y venidas al puesto según tuviese o no agua, su presencia se fue diluyendo en la Payunia, lo mismo que el agua que suele habitar su puesto….. el Real de la Zanja o Zanja de la pequeña resultó ser un lugar con una historia que merecía no caer en el olvido, la historia de “La última habitante de la Payunia”.

Lucas Sbriglio: Veterinario, Magister en ganadería de Zonas áridas, consultor Ambiental y logística de montaña #pampamountain @lucassbriglio @pampamountain_mdz

Bibliografía:

La Payunia, el reino de los volcanes de la Estepa Patagónica. Parte I y II. Laboratorio de Entomología, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), CCT-Mendoza. Mendoza.

La provincia fitogeográfica de la Payunia, Eduardo Martínez Carretero (iadiza), cct-Mendoza. Mendoza.

https://www.uncuyo.edu.ar/prensa/los-andes-sabado-30-segun-un-estudio-los-volcanes-de-la-payunia-estan-activos

La Payunia profunda: así es el “safari cuyano” que proyectan para abrir al turismo. R. Cuello Diario Los Andes.

Diseño del plan de manejo para la RESERVA NATURAL LA PAYUNIA (Malargüe, Mendoza, Argentina) Candia R.; Puig, S.; Dalmasso A.; Videla F.; Martinez Carretero E.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Actividades · Viajes y expediciones

Ascensión al cerro Pucheuque en Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza

Actividades · Viajes y expediciones

Ascenso al cerro Torrecillas, ubicado en el departamento de Malargüe, en la provincia de Mendoza

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Actividades · Viajes y expediciones

Cruce de los Andes en una cabalgata por el Paso Portillo de Piuquenes

Actividades · Viajes y expediciones

Una hermosa travesía por los valles de Malargüe en la provincia de Mendoza

Actividades · Viajes y expediciones

La aventura de cruzar la Cordillera de los Andes por el mítico Paso de los Patos

| COMENTARIOS(3)

27/08/25 01:40 Conrado Verberck:

Muy lindo y detallado el relato acompañado con excelentes fotografías. Siempre tuve el deseo de intentar el Payún Liso, pero disfruté con vuestro texto! Felicitaciones a todos los integrantes, con un abrazo de montaña.

24/08/25 06:13 Gustavo Molina Cosimano:

Este artículo refleja la majestuosidad de la payunia, la aventura de este gran grupo humano y la historia de la última moradora de el real de la zanja.

Es imprescindible la declaración de patrimonio de la humanidad de esta área, seguramente se logre pronto.

Increíble el trabajo del dr Sbriglio. Quien además de ser un idóneo es un excelente ser humano. Felicitaciones!!

11/08/25 10:08 Mabel Ruiz :

Maravilloso relato y fotografías impecables!! Excelente idea difundir estás actividades. Creo que es la mejor forma de hacer docencia dando a conocer estos impresionantes lugares tan poco difundidos. "Conocer para valorar. Valorar para respetar y proteger" Ojalá se logre la inclusión de este sitio en el listado de Patrimonio Natural de la UNESCO. Bien se lo merece.

| ARTÍCULOS RELACIONADOS

Actividades · Viajes y expediciones

Ascensión al cerro Pucheuque en Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza

Actividades · Viajes y expediciones

Ascenso al cerro Torrecillas, ubicado en el departamento de Malargüe, en la provincia de Mendoza

Actividades · Viajes y expediciones

Conocé la historia y los misterios del cerro Santa Elena

Actividades · Viajes y expediciones

Cruce de los Andes en una cabalgata por el Paso Portillo de Piuquenes

Actividades · Viajes y expediciones

Una hermosa travesía por los valles de Malargüe en la provincia de Mendoza

Actividades · Viajes y expediciones

La aventura de cruzar la Cordillera de los Andes por el mítico Paso de los Patos

Ediciones Anteriores

Mail: info@culturademontania.org.ar

WhatsApp: +54 11 3060-2226

Instagram: @ccam_arg

www.facebook.com/ccamontania

Contáctate y comenzá

la aventura de integrarte

a la red cultural