Arqueología

El niño, "Guardián del Aconcagua", inicia su camino de regreso hacia la morada donde fue ofrendado hace más de quinientos años

Luego de cuarenta años del hallazgo del "niño del Aconcagua", Christian Vitry nos comparte importantes y profundas reflexiones ligadas a la memoria, el hallazgo y el camino de retorno del niño inca al cerro de donde vino

Christian Vitry

Edición: CCAM Diciembre 2025

El retorno a su morada

A cuatro décadas del hallazgo que transformó la arqueología de alta montaña en Argentina, el Niño del Aconcagua inicia un camino de regreso hacia la morada sagrada donde fue ofrendado hace más de quinientos años.

Su historia —acompañada por la ciencia, guiada por las comunidades que lo reconocen como ancestro y sostenida también por la colaboración respetuosa de montañistas— revela que el patrimonio no es solo un objeto de estudio, sino un territorio espiritual, humano y vivo.

Este artículo revisita el descubrimiento, los estudios especializados, las nuevas evidencias arqueológicas y el proceso de restitución que, hoy, vuelve a unir a la montaña, a sus pueblos y a quienes la investigan con sensibilidad y responsabilidad.

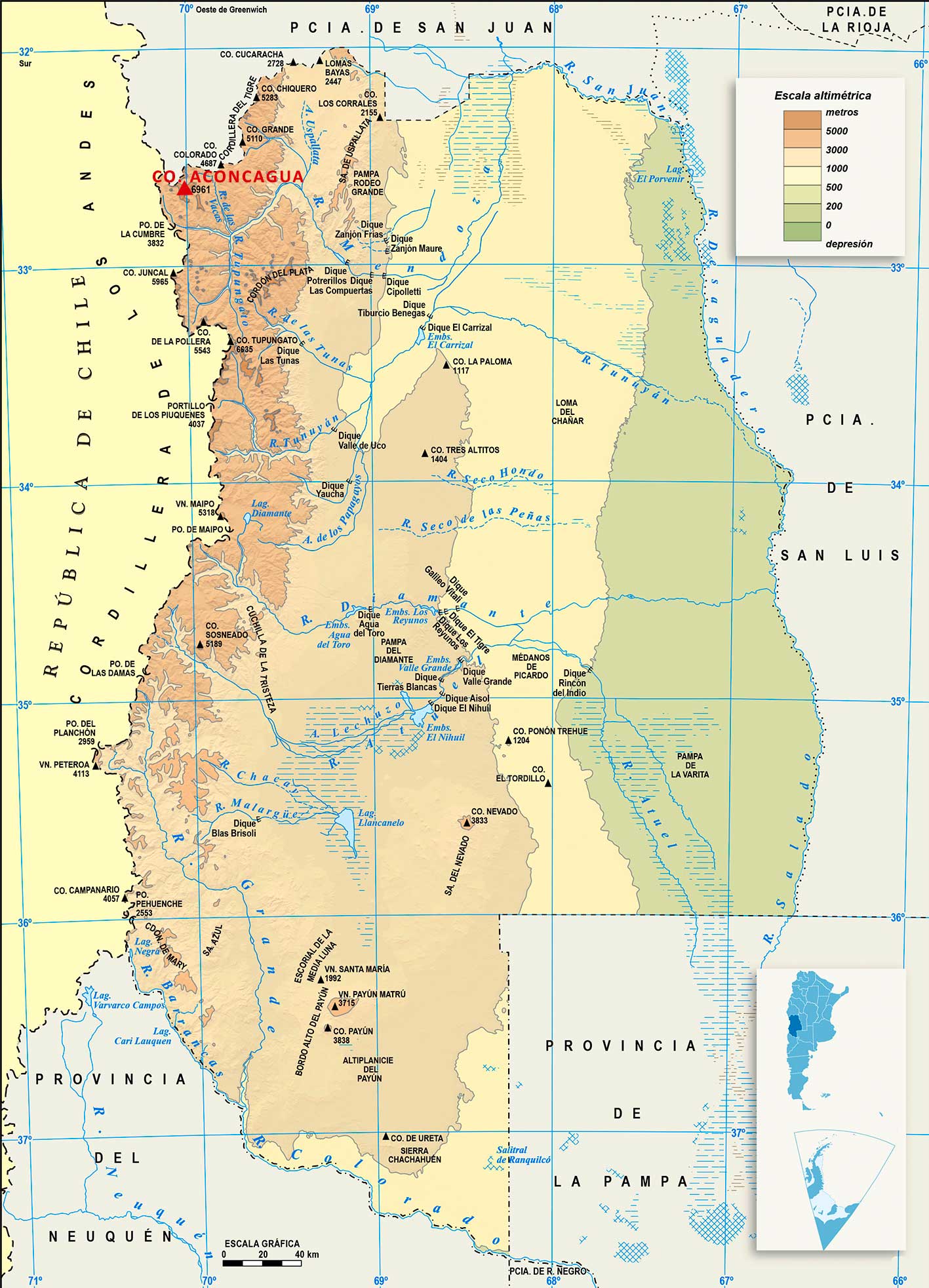

Ubicación del Aconcagua, Mendoza, Argentina.

Cerro La Pirámide, lugar donde fue ofrendado el niño del Aconcagua. Fotografía tomada desde Playa Ancha, durante el acercamiento a Plaza de Mulas. Foto: Christian Vitry

Las montañas, mucho más que accidentes geográficos

En los últimos años, los debates sobre patrimonio, derechos indígenas y restituciones se han vuelto parte de una conversación necesaria en Argentina y en toda América. No solo porque nuevos hallazgos arqueológicos siguen iluminando aspectos profundos de las culturas originarias, sino también porque las comunidades hoy vivas se reconocen en esos objetos, paisajes y memorias.

Primer plano de La Pirámide vista desde Playa Ancha. En su ladera, más debajo de la cumbre se halló el enterratorio del niño en 1985. Foto: Christian Vitry

En este contexto, la noticia de la restitución de la momia del Aconcagua —primero al Museo Moyano de Mendoza y, más adelante, a un espacio cercano a la base misma de la montaña— vuelve a abrir preguntas sobre nuestra relación con el pasado.

Las montañas del mundo andino fueron, y continúan siendo para algunas personas, mucho más que accidentes geográficos, se trata de seres con presencia, voluntad e historia.

La zona de Nido de Cóndores es un lugar estratégico para los ascensos, tanto hoy como seguramente en el pasado prehispánico. Foto: Christian Vitry

Vista del filo del Guanaco y la cumbre sur del Aconcagua. Fotografía tomada unos metros antes de la cima. Foto: Christian Vitry

Viajeros que abrieron camino entre lo humano y lo divino

Para muchas comunidades, los apus, espíritus tutelares de las alturas (también llamados Jirkas, Achachilas, Mallkus, Wamanis), siguen siendo parte activa del orden del mundo. Y los niños ofrendados en los santuarios de altura —como el del Aconcagua, el Plomo, Ampato, Quewar o Llullaillaco— no son simples vestigios arqueológicos, sino que son hijos del Sol, viajeros sagrados que abrieron caminos entre lo humano y lo divino.

Sitio arqueológico inca ubicado em Confluencia. Se trata de un tambo o lugares de descanso ubicados junto a los caminos incas. Aquí debió estar el niño del Aconcagua antes de ascender a su última morada. Foto: Christian Vitry

En paralelo, la sociedad contemporánea ha comenzado a revisar críticamente su vínculo con estos materiales. Casos recientes en Argentina, como la restitución de restos humanos a comunidades kollas, mapuches y diaguitas, así como los debates abiertos en Chile en torno al futuro del Niño del Cerro El Plomo, han puesto en evidencia que el patrimonio no es únicamente científico ni estatal, sino que también es afectivo, espiritual y comunitario. Cada país transita este camino a su modo, pero todos lo hacen impulsados por la misma pregunta: ¿cómo relacionarnos éticamente con ancestros que aún tienen significado para comunidades vivas?

Releer hoy el hallazgo del Aconcagua implica reconocer que la investigación arqueológica no ocurre en un vacío, sino en territorios vivos, cargados de significación para quienes los habitan y los sienten propios. Y esto nos obliga, con humildad, a interrogarnos sobre los límites de la ciencia cuando se encuentra con memorias que todavía laten.

El hallazgo

Durante el verano de 1985 ocurrió uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de Mendoza. Un grupo del Club Andinista Mendoza ascendía por la arista sureste del Aconcagua, una ruta poco frecuentada, cuando Alberto Pizzolón observó algo que le llamó la atención. “¡Ahí hay pasto!”, dijo. Pero a más de 5.000 metros de altura no crece nada. Al acercarse descubrió que no era pasto, sino plumas amarillas y negras pertenecientes a una prenda infantil. El viento y el deshielo habían dejado al descubierto parte del cráneo de un niño depositado allí hace aproximadamente quinientos años por los Incas.

El cerro Pirámide (un contrafuerte del Aconcagua), visto desde el campamento base a 4600 metros.

(La flecha señala el lugar del hallazgo, sobre el filo de ascenso).(Fotografía del libro :" ACONCAGUA un enterratorio incaico a 5.300 metros de altura, cuyo autor es Juan Schobinger)

Lo más valioso no fue solo lo que hallaron, sino cómo actuaron. En lugar de excavar o mover elementos por curiosidad —como tantas veces ocurre— decidieron retirarse sin alterar nada y pedir asesoramiento profesional. Esa prudencia permitió que el sitio se preservara intacto hasta la llegada de un equipo especializado.

Documentando la momia, mientras comienza la preparación del paquete para su ulterior transporte.(Fotografía del libro :" ACONCAGUA un enterratorio incaico a 5.300 metros de altura, cuyo autor es Juan Schobinger)

La expedición de rescate

Quince días después, el Dr. Juan Schobinger —avisado de urgencia mientras iniciaba sus vacaciones— reunió un pequeño grupo de arqueólogos y montañistas. El 23 de enero iniciaron la ascensión desde Puente del Inca, estableciendo campamentos en Playa Ancha (3.800 m), en la quebrada del Sargento Más (4.400 m), luego un campamento base a 4.600 m y finalmente un campamento alto a 5.200 m. Desde allí continuaron al filo donde se encontraba el enterratorio.

Las dos pircas vistas desde el oeste en el Aconcagua.(Fotografía del libro :" ACONCAGUA un enterratorio incaico a 5.300 metros de altura, cuyo autor es Juan Schobinger)

El hallazgo estaba protegido por dos pircas semicirculares muy derruidas. En su interior, envuelto en más de veinte piezas textiles, se encontraba el cuerpo fuertemente plegado de un niño de unos siete años. El manto exterior, cubierto completamente de plumas amarillas, contrastaba con el paisaje mineral y silencioso de la alta cordillera. También aparecieron sandalias, cordeles, bolsas de fibra con semillas y, en el relleno próximo al fardo funerario, seis estatuillas incaicas: tres humanas —en oro, plata y spondylus— y tres llamitas miniatura del mismo estilo.

Las seis estatuillas encontradas en el enterratorio.

Durante dos días se trabajó en condiciones extremas, documentando cada detalle y extrayendo el fardo con máximo cuidado del permafrost. Poco después inició el descenso bajo una tormenta de nieve, llevando consigo un patrimonio que, de haber sido manipulado sin criterio, probablemente se habría perdido para siempre.

El laboratorista Julio Ferrari prepara el fardo funerario para su descenso. Lo acompaña el andinista Juan Carlos Pierobón.

(Fotografía del libro :" ACONCAGUA un enterratorio incaico a 5.300 metros de altura, cuyo autor es Juan Schobinger)

Estudios posteriores

Una vez en Mendoza, el cuerpo y los objetos recibieron un tratamiento científico integral. El fardo fue almacenado en una cámara frigorífica y, con la colaboración de especialistas del Museo Chileno de Arte Precolombino, se llevó adelante un minucioso proceso de separación y clasificación de las envolturas textiles. Durante seis días de trabajo intenso, se extrajeron 25 piezas textiles —grandes y pequeñas— que componían la compleja arquitectura del enfardamiento. Entre ellas se identificaron mantos, fajas, cordeles y taparrabos, algunos confeccionados en algodón finamente decorado con aves estilizadas, pertenecientes a tradiciones de la costa central peruana que nunca habían sido registradas en otros santuarios de altura. La calidad, diversidad y excepcional estado de conservación de estos textiles sumaron una dimensión única al hallazgo, permitiendo reconstruir no solo la complejidad técnica del rito, sino también la profundidad simbólica que los incas depositaban en estas ofrendas extraordinarias.

La estatuilla hecha de spondylus y distintos objetos, extraído del enterratorio.(Fotografía del libro :" ACONCAGUA un enterratorio incaico a 5.300 metros de altura, cuyo autor es Juan Schobinger)

El niño conservaba un collar de cuentas multicolores, túnicas de lana, sandalias, y rastros de un pigmento rojizo obtenido del achiote, identificado como parte de antiguas prácticas simbólicas vinculadas a la vida y la renovación. Estudios posteriores revelaron que su último alimento también contenía ese pigmento.

El ajuar, excepcionalmente completo, permitió avanzar en el entendimiento de las ceremonias incaicas de sacrificio infantil conocidas como capacocha. Las estatuillas, la calidad de los textiles y la preparación ritual del cuerpo coinciden con otros sitios emblemáticos del mundo andino: El Plomo, El Toro, Las Tórtolas, Mercedario, Incahuasi, Pichu-Pichu y, más tarde, Ampato y Llullaillaco.

El Aconcagua en la red sagrada del Tawantinsuyu

La presencia de un santuario de altura en el Aconcagua no fue casual. Durante el siglo XV, el Imperio Inca expandió su dominio hacia el sur hasta alcanzar Uspallata y la zona central de Chile. A lo largo de esa frontera construyó caminos, tambos y fortificaciones, pero también estableció una red de santuarios en las montañas más altas y simbólicas. Allí, la cosmovisión andina entendía que habitaban los apus, protectores de las comunidades y reguladores del agua, la fertilidad y el equilibrio del mundo.

Los santuarios de altura fueron escenarios de ofrendas excepcionales. Para los incas, ofrendar a un niño “puro y sin mancha” no era un acto de violencia, sino un gesto de reciprocidad cósmica: una forma de restablecer el orden del mundo. Los niños no eran víctimas, sino elegidos. Viajaban vestidos con las mejores prendas, acompañados de miniaturas que los asistirían en el Más Allá, y eran depositados en lugares que ya eran considerados moradas de seres sagrados.

Sitio arqueológico inca ubicado em Confluencia. Se trata de um tambo o lugares de descanso ubicados junto a los caminos incas. Aquí debió estar el niño del Aconcagua antes de ascender a su última morada. Foto: Christian Vitry

El Aconcagua, por su altura y su posición estratégica sobre rutas transcordilleranas, fue uno de esos lugares elegidos.

La imponente cara oeste del Aconcagua que se observa desde el campamento de Plaza de Mulas y que por las tardes se tiñe de hermosos colores rojizos. Foto: Christian Vitry

Un rescate que marcó un antes y un después

El hallazgo del Aconcagua transformó la arqueología de alta montaña en Argentina. No solo permitió recuperar un conjunto excepcional bajo criterios científicos rigurosos, sino que visibilizó la importancia de actuar con responsabilidad ante el patrimonio. Desde entonces, montañistas, científicos y más tardíamente las comunidades, han construido —no sin tensiones— una nueva manera de entender estos espacios: no solo como sitios arqueológicos, sino como lugares vivos, cargados de memoria ancestral.

Juan Schobinger contemplando una de las estatuillas recién excavadas.

Juan Schobinger contemplando una de las estatuillas recién excavadas.

A cuarenta años del hallazgo, su relevancia sigue creciendo. No por el “tesoro” recuperado, sino por lo que ha permitido reflexionar sobre la espiritualidad andina, el valor del agua, el vínculo con las montañas y la profunda humanidad que resguardan estos lugares.

Nuevos hallazgos e investigaciones recientes en torno al Aconcagua

En los últimos años, nuevas investigaciones han ampliado la comprensión del Aconcagua como territorio sagrado y nodo de interacción ritual. Lejos de ser un hallazgo aislado, el enterratorio de 1985 integra hoy un tejido más amplio de evidencias que refuerzan su centralidad en el extremo meridional del Collasuyu.

Uno de los aportes más significativos fue realizado por el arqueólogo Horacio Chiavazza, quien en Las Cuevas recuperó estatuillas incaicas y valvas de spondylus, confirmando que la preparación ritual incluía espacios en los valles inmediatos.

Una estructura arqueológica que se ubica en las proximidades de la zona conocida como “cambio de pendiente”. Esto, junto a varios hallazgos realizados por el investigador Miguel Doura en Plaza de Mulas, refuerza la idea de que los Incas no solo ascendieron por el filo sudeste de la ofrenda, sino por lo que hoy se conoce como ruta normal. Foto: Christian Vitry

También destacan los trabajos del investigador Miguel Doura, quien propone lecturas sobre un posible Intihuatana en Horcones, el renombrado Puente del Inca analizado como huaca o lugar sagrado y conjuntos de estructuras con orientaciones astronómicas. Estas interpretaciones, si bien complementarias a la arqueología clásica, enriquecen la visión sobre el Aconcagua como dispositivo de observación y articulación cósmica.

Por su parte, el arqueólogo Víctor Durán y su equipo han extendido la frontera meridional del Tawantinsuyu más al sur. Sus investigaciones en Laguna del Diamante y en áreas de Malargüe revelan estructuras rituales que desplazan más de 200 km la presencia imperial, desafiando antiguos límites asumidos para el Kollasuyu.

El Aconcagua visto desde la quebrada de Horcones.

A este cuerpo se suma un aporte clave desde la etnohistoria, desarrollado por los investigadores José Luis Picciuolo Valls y Sebastián Apesteguía. En Los incas en Córdoba, demuestran una presencia incaica más profunda, flexible y dinámica en las Sierras Centrales, articulada por mitmaqkuna, redes de intercambio y enclaves estratégicos. Leído desde el Aconcagua, este panorama evidencia que la montaña no era un límite, sino una pieza más dentro de un entramado geopolítico expansivo que vinculaba altiplano, sierras y llanuras.

En conjunto, estos trabajos —Chiavazza, Doura, Durán, Picciuolo Valls y Apesteguía— muestran que la historia del Aconcagua sigue escribiéndose. Su condición de Apu continúa revelándose a través de nuevas miradas que enriquecen nuestra comprensión del mundo andino.

El traslado y retorno del Niño del Aconcagua (2025)

A cuarenta años de su hallazgo, la ofrenda inca del Aconcagua inició finalmente su camino de regreso al territorio donde fuera depositada hace más de cinco siglos.

El 8 de noviembre de 2025, el niño fue trasladado desde el CONICET hacia el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, en Mendoza. Este paso marca la fase previa a su retorno definitivo a la montaña sagrada, en el marco de un proceso histórico de reparación y diálogo intercultural.

El Museo Cornelio Moyano de Mendoza, última escala antes de volver a los Andes.

El Museo Cornelio Moyano de Mendoza, última escala antes de volver a los Andes.

Este traslado fue fruto de un trabajo prolongado entre la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno de Mendoza, especialistas de diversas disciplinas y, especialmente, comunidades indígenas articuladas en la Mesa de Diálogo Intercultural creada en 2020. Estas comunidades —muchas vinculadas al Qhapaq Ñan— venían solicitando que el “Guardián del Aconcagua” regresara al lugar donde fue ofrendado, no como objeto científico sino como ancestro, con dignidad y reconocimiento.

En el Museo Moyano se habilitó una " sala de guarda " llamada Gualtach Caye, denominación elegida por las propias comunidades indígenas que participaron del proceso, pensada como una morada de resguardo y respeto para el ancestro. El espacio fue diseñado para asegurar las condiciones de conservación física, química y biológica del cuerpo, pero también para garantizar un tratamiento coherente con las prácticas culturales y la sensibilidad espiritual de los pueblos originarios. Allí el niño permanecerá sin exhibición pública, bajo resguardo técnico y comunitario, hasta concretar su retorno final al Aconcagua.

El traslado forma parte de un proceso de reparación histórica y culminará con el regreso del niño a la montaña sagrada del Aconcagua. (Foto: gentileza Gobierno de Mendoza).

Más que un acto administrativo, el traslado representa un momento decisivo en la relación entre ciencia, patrimonio y comunidades originarias. Por primera vez desde 1985, el niño del Aconcagua comienza a ser reconocido de manera institucional como lo que siempre fue para las comunidades: un ser humano, un mensajero del pasado, un ancestro que merece descansar en su morada sagrada.

Reflexión final

El rescate de la momia del Aconcagua ocurrió en otro tiempo, cuando nuestras preguntas eran distintas y la sensibilidad hacia estos temas estaba recién naciendo. Hoy, cuatro décadas después, sabemos que la ciencia —tan poderosa, tan necesaria— no puede avanzar en soledad. En América, a diferencia de lo que ocurre en gran parte de Europa o Asia Menor, los objetos arqueológicos no pertenecen a culturas extinguidas: pertenecen a mundos que siguen existiendo, con personas que se reconocen en ellos, que los sienten familiares, que los lloran o los celebran.

Por eso, cada vez que abrimos una tumba, estudiamos un cuerpo o interpretamos un santuario, entramos en diálogo con algo más que un registro material. Entramos en diálogo con una memoria viva, con una cosmovisión donde las montañas sienten, las piedras hablan, los ancestros acompañan y los niños ofrendados continúan cumpliendo un rol espiritual.

La ciencia puede explicar cómo se construyó un fardo funerario, qué pigmentos se usaron, cuáles eran las rutas del Tawantinsuyu. Pero para comprender por qué alguien subió con un niño hasta las alturas más extremas, por qué lo vistió con las mejores prendas, por qué lo acompañó con miniaturas de oro y de spondylus, necesitamos mirar más allá de lo técnico. Necesitamos reconocer que existió otra forma de entender el mundo, tan legítima como la nuestra, y que aún convive con nosotros.

La restitución de la momia del Aconcagua nos invita a pensar en esa convivencia.

¿Cuál es el destino apropiado para estos seres?

¿Qué voces deben ser escuchadas?

¿Qué significa “custodiar” un patrimonio que, para muchos, no es un objeto sino un pariente?

Estas preguntas no tienen respuestas definitivas, pero sí nos indican una huella, un camino donde la ciencia, el Estado, las comunidades indígenas y la sociedad en su conjunto deban encontrarse, escucharse y aprender mutuamente.

Los adoratorios de altura nos enseñan sobre el pasado, sí. Pero también nos enseñan sobre el presente y la necesidad de : respetar lo sagrado, reconocer la pluralidad de visiones del mundo y reparar la relación con la naturaleza que la modernidad fragmentó.

No se trata de volver atrás, sino de avanzar con la sabiduría de quienes supieron vivir en equilibrio con sus cerros, sus ríos y sus dioses, de quienes mucho tiene que aprender la sociedad “moderna”.

Quizás ese sea el legado más profundo del Aconcagua, el de recordarnos que las montañas no guardan solo historia, sino también humanidad; y que, si sabemos escuchar, todavía pueden mostrarnos un camino hacia una convivencia más justa, sensible y respetuosa con quienes nos precedieron y con quienes seguirán después de nosotros.

Christian Vitry

( Arqueólogo, guía de montaña y miembro del Makalu Team)

| COMENTARIOS(3)

01/01/26 08:13 Giannina tello:

Interesante reflexión sobre una costumbre poco comprendida por muchos. Sin embargo, no dejo de cuestionar si la comunidad preservara o restringirá la.zona de acceso. En vista que el niño fue hallado por un grupo de montañistas durante su ascenso, pues no faltarán curiosos y hasta saqueadores de de tesoros arquelogicos.

17/12/25 09:56 Mario Bernaski :

Sería bueno que transparenten el motivo real de ese regreso al Aconcagua, los motivos son 40 años de deterioro, descongelamiento y evisceración del niño del Aconcagua, por parte del Dr. Roberto Barcena y equipo es lo que se trata de esconder detrás de toda esta acción, estas intervenciones no solo retiraron los órganos, despojaron al niño del aconcagua de sus vestimentas, de su derecho a la integridad, a la conservación de memoria para generaciones futuras, al respeto, a su dignidad humana y cultural.

Que alguien pida que abran ese fardo y encontrarán el verdadero y triste motivo. No se puede hablar de un acto de respeto ancestral cuando no se ha respetado la verdad de los hechos.

La verdad debe ser transparenteada

Ing. Mario Bernaski

Especialista en Crioconservación

16/12/25 08:31 José Herminio Hernández :

Sería bueno que se explique cuál es el proyecto gubernamental para saber verdaderamente si es algo correcto o un impulso político para decir que como refería un gobernante mendocino, carente de conocimiento científico, que desde que se había bajado la mencionada momia había dejado de nevar en la zona y que su devolucion iría a normalizar las condiciones meteorológicas de la región.

Me imagino que habrán tomado las medidas de seguridad para la preservación de la momia, porque sino aparecerá en algún otro país o colección particular ...

En México, Perú, Grecia, Egipto y otras naciones, que guardan reliquias de sus ancestros, cuando lean está noticia, no lo van a poder creer! Nuestra misma provincia de Salta, que han realizado un monumental museo, creo que no deben poder creer está noticia.

A mí me sorprende, aunque nada me sorprende de nuestros políticos de turno...

Pero bueno, es lo que hay!

Ediciones Anteriores

Mail: info@culturademontania.org.ar

WhatsApp: +54 11 3060-2226

Instagram: @ccam_arg

www.facebook.com/ccamontania

Contáctate y comenzá

la aventura de integrarte

a la red cultural