Actividades · Kayak y Buceo

Primera travesía en Kayak en la Antártida Argentina en el año 1991

Relato extraído del capítulo Navegando en Kayak en la Antártida, del libro " Pasión y Aventura" ,de Carolina Diby, en el cual la autora nos comparte las aventuras de la " Expedición Proyecto Orca Antártica 91", realizada en kayak, para investigar científicamente a esa especie

Carolina Dirby

Expedición Proyecto Orca Antártida Puerto Neko 1991

Edición: CCAM

Era el verano de 1991, un viernes 11 de enero. Me sentía expectante, todo era novedoso para mí. Era temprano cuando llegamos en taxi con nuestros bolsos de mano al Aeropuerto del Palomar, que es la base de la brigada aérea.

Estábamos viajando de Buenos Aires a la Base Antártica Marambio y de ahí en helicóptero al Rompehielos Alte Irizar, finalmente en el Barco “Aviso Irigoyen” para llegar a Puerto Neko en la Antártida, el destino final. Nuestro proyecto consistía en investigar científicamente la Orcas en la Antártica, utilizando los kayaks como medio de transporte.

Carolina, navegando en kayak en la Antártida. Bahía Andword

Carolina, navegando en kayak en la Antártida. Bahía Andword

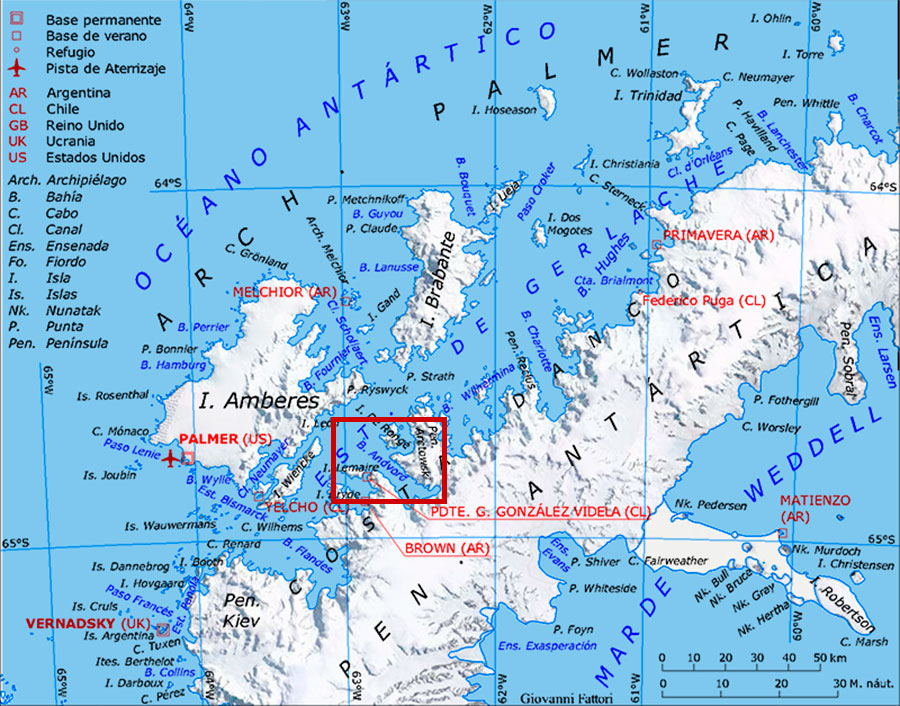

Ubicación Antártida Argentina

Ubicación Antártida Argentina

El equipo estaba conformado por cuatro personas: Ricardo Kruszewski, Jefe de Expedición; Juan Carlos López, Jefe científico, experto en el estudio de las Orcas; Omar Molea y yo Carolina, como asistentes de investigación. La expedición fue avalada por la Dirección Nacional de la Antártida- DNA, Instituto Argentino Antártico - IAA y Armada Argentina.

Al subir al Hércules y sentarme, me sentí como “Jonás en el Interior de la Ballena”, una linda historia de la Biblia.

Asombrada observé que era un espacio amplio, como una gran bodega sin divisiones de ningún tipo, desprovisto de todos los revestimientos que tienen los aviones comerciales. Colgaban redes de todos los costados, eran cintas de color entrelazadas, que se utilizan normalmente para sostener la carga. A simple vista se exhibía todo lo que se suele ocultar en un avión: cañerías, tubos, cables. Recorriendo la mirada entre la multitud de científicos que viajaban apretujados con nosotros, me sorprendió ver que ni la cabina del piloto estaba aislada. En esa interminable tira de asientos de cuerdas verdes a los dos lados del interior del avión, Juan Carlos, el científico de Orcas, se había sentado a mi derecha y, Ricardo, director de la expedición, a mi izquierda frente Omar, uno de los asistentes.

Al arrancar, el notable ruido de los motores y hélices del Hércules se hicieron sentir con fuerza. Pensé que solo sería en el despegue, pero no fue así, el ruido constante siguió durante todo el vuelo hasta hacer escala en Rio Gallegos.

-¿Querés un sandwich?- me sorprendió Omar extendiendo su mano.

Había sido precavido pensando en las largas horas de vuelo que teníamos por delante y decidió llevarse unas vianditas, sin saber cómo sería el programa.

La escena en la bodega del avión era cálida, de abrazos, apretones de mano, sonrisas. Había aroma a camaradería, muchos científicos habían dejado a su familia para pasar varios meses monitoreando poblaciones de algas, aves, mamíferos marinos, así como los glaciares y el movimiento del océano entre otros estudios y proyectos de investigación en Paleontología, Geología y Biología (focas, pingüinos, hongos, musgos y líquenes).

Omar Molea, integrante de la expedición

Omar Molea, integrante de la expedición

Carolina Diby, integrante de la expedición

Carolina Diby, integrante de la expedición

Científicos de distintas bases, se volvían a reencontrar después de la campaña de verano anterior, para volver a trabajar en ese laboratorio natural y más austral. La Antártida era, es y será la reserva de agua más grande del mundo, sensible a toda y cada una de las actividades que pudiéramos hacer en ella, repercutiendo e impactando en el resto del planeta. Solo unos pocos científicos pasarían el invierno en el continente blanco, en alguna de las seis bases permanentes.

Nuestro viaje fue placentero aunque ruidoso. Iba sentada en el medio de científicos antárticos que parloteaban animadamente, levantando la voz en algunas oportunidades para dejarse oír. Mientras miraba a mi alrededor pensé, que si no hubiera andado en kayak no hubiera podido estar viajando a la Antártida en esa ocasión, era un requisito indispensable y excluyente para formar parte de la expedición. Recordé el día en el que me había subido por primera vez a un kayak corto, tipo slalom, había sido en las costas del Río Limay de mi linda ciudad de Neuquén.

A poco tiempo de hacer escala en Río Gallegos, uno de los científicos casi a los gritos dijo:

-Seguramente estamos atravesando el Drake

El Mar de Drake que es el tramo de mar que separa al continente de la península antártica. Un infierno para los barcos por lo bravío de las olas. Innumerables historias, leyendas y mitos se fueron tejieron a su alrededor desde épocas antiguas, cuando recién se navegaban estas aguas.

Se había ganado el nombre de Drake, por lo indómito y salvaje. Era el nombre de un famoso corsario, explorador Sir Francis Drake, considerado un pirata por los españoles mientras que en Inglaterra se lo honraba nombrándolo caballero. Navegó estas aguas allá por los años 1578.

Cuando el científico nos avisó que estábamos cruzando el Mar de Drake, pensé en el Rompehielos Almirante Irizar, que debió cruzar por estas tormentosas aguas abriéndose paso entre las grandes olas, transportando nuestros cuatro kayaks y parte de la valiosa carga para las dotaciones antárticas. Seguramente habría tenido que esperar que el temible paso apacigüe sus aguas para poder navegar con mayor seguridad.

Por más de dos horas, no recuerdo muy bien, volamos con el estruendoso ruido de los motores del Hércules atravesando los cielos. Estaba oscuro, de lo contrario hubiéramos podido ver desde la única ventanilla, la del piloto, el mar azul salpicado de témpanos y la Península Antártica que comenzaba a dibujarse con su inconfundible figura de los mapas.

Ricardo Kruszweski, Jefe de expedición

Ricardo Kruszweski, Jefe de expedición

Juan Carlos López, Director científico

Juan Carlos López, Director científico

La llegada a la Antártida

Al llegar a la Antártida, algo que no era muy sencillo, se le sumó las malas condiciones meteorológicas cambiantes. Los científicos más experimentados que ya tenían varias campañas antárticas, comenzaron a anunciar a viva voz, que retumbaba en esa enorme bodega que era el interior del Hércules.

- Prepárense para descender, pónganse las polainas. Nos avisan que hay mucho barro en la pista.

Tuve la sensación de que estábamos haciendo un alunizaje en otro planeta, era de película y éramos los protagonistas. ¿Con qué nos encontraríamos? Se podía ver los revuelos de la tripulación sacando sus abrigos de sus bolsos: gorros con orejeras, guantes y botas para poder transitar en el barro mezclado con nieve de la pista.

Estábamos en la Base Aérea de Vice Comodoro Marambio, la de mayor importancia por tener una pista aérea apta para aviones de gran porte como era el Hércules. Había aterrizado el avión por primera vez el 10 de abril del año 1970 abriendo con ello un sinfín de posibilidades para la Antártida, rompiendo el mito de la incomunicación invernal. El avión operaba durante todo el año entregando suministros: víveres que se consumen en campaña invernal, medicamentos y para atender emergencias.

Cuando ya estábamos enfundados con la ropa antártica, comenzamos a oír el rechinar de las ruedas del Hércules posándose en la pista y frenando con fuerza. Agarramos nuestros bolsos y mochilas. Al salir del avión, después de ocho horas de viaje desde que salimos de Buenos Aires y haber hecho escala en Rio Gallegos, pude percibir en mi rostro el rigor del clima antártico. Mi curiosidad era enorme, estábamos bajando a la Base Antártica, si no se han visto imágenes anteriormente, es difícil imaginarla. Como una base espacial de película, se veían las construcciones en su gran mayoría de color naranja, que se confundían con las ropas antárticas de los ahora antárticos que circulaban.

Caminamos hacia el edificio principal de la base, no recuerdo bien el tiempo que estuvimos en ella, pero sí el sabroso café que humeaba en mi taza envuelta con los dedos de mis manos. Advertí el reconfortante y delicioso bálsamo de la bebida que poco a poco iba calentando mi cuerpo, recuperando mi temperatura corporal. El gélido aire al bajar del avión Hércules, se podía percibir rápidamente por las bajas temperaturas bajo cero.

Mientras observaba a innumerables personas, científicos entremezclados con militares, me detuve en el escudo de mi provincia neuquina. Era como si el universo hubiera confabulado con sincronicidades para que me sintiera como en casa al llegar a la Base Marambio, principal centro de apoyo logístico del sector este de la Península Antártica.

Zona de expedición, Bahía Andword, Península Antártica

Zona de expedición, Bahía Andword, Península Antártica

Equipo Neko en el Aeropuerto Palomar, esperando al "Hércules", listo para partir a la Antártida

Equipo Neko en el Aeropuerto Palomar, esperando al "Hércules", listo para partir a la Antártida

Desembarco del barco "Aviso Irigoyen" en Bahía Andword - Puerto Neko en Península Antártica

Desembarco del barco "Aviso Irigoyen" en Bahía Andword - Puerto Neko en Península Antártica

Ahí, estaba colgado con la imagen del imponente Volcán Lanín y una enorme araucaria milenaria y resaltaba en la sala principal de la base más importante del continente blanco. Allí adonde eran llevadas las dotaciones para después distribuirse en la Península Antártica. Me conmovió ver el símbolo de Neuquén, el sentido de pertenencia se activó en mí, en ese instante, como cuando nos encontramos con lo que nos es familiar y cercano a nosotros. Seguí recorriendo con mi mirada la pared, como buscando algo más. Esto aunque parecía azaroso había sido una coincidencia, encontrándome también con el nombre del Coronel Abel Balda, de Neuquén en un cuadro. Me conmocionó saber que había sido había sido comandante antártico. El era una persona muy apreciada y reconocida por sus logros nos solo en el mundo de la montaña, en el Ejército Argentino y como fundador de la base antártica Matienzo y comandante antártico. Había ascendido en varias oportunidades al Aconcagua desde muy joven, entre otras innumerables cosas. Nos unía una misma pasión por la montaña, por eso lo conocía. Era inconfundible por su vozarrón y por su notable espíritu inquieto, predispuesto e innovador hasta el cansancio en todo lo que hacía.

Un estremecimiento de orgullo me envolvió. Yo venía de ese mundo de la montaña, aunque principalmente había escalado con civiles, en los inicios de mi trayectoria escalando había compartido las actividades con miembros del Regimiento Cazadores base de Montaña 6, de mi provincia neuquina.

La muchedumbre y su ruidoso parloteo, me sacó de ese momento en el que estaba ensimismada, encantada con estas coincidencias del universo. Eran científicos y militares preparándose para la aventura de explorar en la Antártida, ese lugar exclusivo, también llamado por unos pocos desierto blanco. Es y espero sea para siempre la reserva de biodiversidad natural que consagra la paz y la ciencia. Y ahí estaba yo, entre ese puñado de expertos, a punto de embarcarnos en un helicóptero que nos trasladaría por aire al Rompehielos Almirante Irízar.

Salimos de la base Marambio, caminamos atravesando la pista aérea de despegue a donde nos esperaba el Helicóptero, aeronave que es clave en el apoyo y seguridad en la Antártida. El helicóptero que nos llevaría, había sido trasladado al principio de la campaña Antártica en la bodega del avión Hércules y guardado en el hangar, lugar donde guardan a los aviones.

El motor del helicóptero ya estaba en marcha cuando nos acercamos. Su hélice giraba produciendo una brisa de aire helado, congelando nuestros rostros. Trepamos de un salto en la aeronave.

Ya arriba, elegí mi asiento que estaba cerca de los pilotos colocando mi mochila lo más próximo a mí. Mientras me ajustaba el cinturón, me apoyé pegándome al respaldo del asiento. Para proteger los oídos nos dieron unos auriculares. El ruido de las hélices hacía estremecer la cabina del helicóptero y de nosotros, todos los pasajeros. Las puertas se cerraron, estábamos listos para emprender nuestro viaje.

Refaccionando el Refugio Fliess en Puerto Neko - Bahia Andword

Refaccionando el Refugio Fliess en Puerto Neko - Bahia Andword

Expedición proyecto orca Antártida - Puerto Neko.1991. Foto: Facebook Carolina Diby

Expedición proyecto orca Antártida - Puerto Neko.1991. Foto: Facebook Carolina Diby

El helicóptero comenzó a elevarse con un suave movimiento de sustentación propulsado por el aire. Embriagados por la curiosidad, nos mirábamos unos a otros. Los ojos brillaban de sorpresa e intriga, eran algunas de las sensaciones increíbles que vivíamos por esta nueva experiencia. No quería perderme de nada, disfrutando de cada segundo, palpando cada momento con el alma, grabando todo en mi retina.

La aeronave avanzaba en el aire, en línea recta, rumbo a donde estaba el Rompehielos Irízar. El piloto, que gentilmente nos había recibido, comenzó a mover la palanca de mando para avanzar y maniobrar la máquina entre las nubes. Al mirar hacia la cabina de pilotaje, me llamó la atención el impresionante panel de controles del helicópteros, con sus múltiples relojes, entre radares de navegación y meteorología entre otros tantos. En apenas unos minutos estábamos sobrevolando sobre los helados témpanos. No puedo decir que tenía nervios, todo estaba todo bajo control. Teníamos un excelente piloto de helicóptero y la sensación de volar en él era indescriptible. Vivencias únicas sobre todo en los cambios de dirección al virar.

Muy pronto, vimos el helipuerto del Rompehielos con su círculo perfecto, marcando el lugar donde debíamos bajar. El mar se veía un poco picado. A medida que nos acercamos pudimos ver con más detalles al magnífico Rompehielos. Después de comunicarse por radio, el piloto comenzó a aterrizar. El vuelo había sido corto y rápido, la operación de aterrizaje y despegue verticalmente, habían sido más simples que el de los aviones. Al asomarnos de la cabina para bajar, un viento fresco se hizo sentir, sin ser fuerte.

Seguí a mis compañeros de expedición, estaba emocionada. Al caminar podía oír el eco apagado de mis pasos sobre la planchada del helipuerto. El capitán de Fragata, Don Carlos Parmigiani, se había adelantado hacia nosotros. Pensé que sería parte del protocolo para dar la bienvenida que, a pesar de su sonrisa de cortesía, se dejaba ver que era muy serio y de pocos amigos. Fueron unos instantes fugaces, de pronto el capitán ya se había vuelto hacia un oficial que se le acercó con unos papeles en la mano y dejó de ocuparse de nosotros.

El ruido en el helipuerto era estruendoso, debíamos salir de ahí. Con paso decidido comenzamos a caminar entre la multitud de científicos, militares y personal civil, entrando al rompehielos, bien llamado el guardián de la Antártida. En esa época podía llevar hasta 245 pasajeros, más tarde sufriría un incendio por lo que dejó de navegar por diez años hasta que terminaron de realizar las refacciones. Dentro de las modificaciones y mejoras incluyeron el aumento de capacidad de pasajeros a transportar entre otras cosas que marcaron una gran diferencia como es la modernización del puente de mando. Había sido construido el año 1977 en los Astilleros Wärtsilä Helsinki para la Armada Argentina.

Nos reunieron a los integrantes de nuestra expedición, con todos los científicos, en uno de los pisos, hasta que terminaban de ubicarnos. Éramos muchos. Fue un alivio cuando nos asignaron un lugar donde pudiera descansar bien. Ya en el camarote comprobé con alegría que estaba rodeada de varias mujeres. Recuerdo que eran científicas que iban a distintas bases de la Antártida.

Dotación del barco "Aviso Irigoyen" y equipo de la expedición en playa de Puerto Neko. Durante el desembarco

Dotación del barco "Aviso Irigoyen" y equipo de la expedición en playa de Puerto Neko. Durante el desembarco

Expedición proyecto orca Antártida - Puerto Neko.1991. Foto: Facebook Carolina Diby

Expedición proyecto orca Antártida - Puerto Neko.1991. Foto: Facebook Carolina Diby

Expedición proyecto orca Antártida - Puerto Neko.1991. Foto: Facebook Carolina Diby

Expedición proyecto orca Antártida - Puerto Neko.1991. Foto: Facebook Carolina Diby

-¡Qué suerte que podemos compartir parte de esta experiencia Antártica, al menos en el Irízar!- exclamó una de ellas.

Un ping pong de preguntas y respuestas contestadas con amabilidad y complacencia, fue parte de nuestro encuentro. Una de ellas iba a la Isla Decepción, era geóloga y trabajaba con vulcanógrafos y biólogos. Estaba estudiando el principal volcán activo de cuenca del Estrecho de Bransfield, cicatriz de la corteza terrestre de las Shetland del Sur y la Península Antártica. Había atrapado toda nuestra atención contándonos sobre sus estudios observando las erupciones de uno de los tres volcanes que tiene la Antártida. Contaba ante nuestro asombro que en los últimos doscientos años se habían registrado más de veinte erupciones.

-¿Qué cama prefieres?- me preguntó una de ellas.

Viendo el cansancio en mi rostro, decidió no seguir con las preguntas a pesar de lo interesante del tema, seguramente tendríamos tiempo para continuar.

-Está bien ésta. Voy a darme una ducha – dije y continué- Desde que salimos de Buenos Aires hemos tenido un trajín con innumerables emociones, me va a venir bien.

Sin duda el agua estaba deliciosa. Después de cambiarme, una de las científicas me animó a recorrer el barco. Nos acompañó un marino, era nuestro guía que aunque no nos mostró todo, pudimos ver bastante. Recorrimos los largos corredores, salones, escaleras, puertas, cocina, comedor, laboratorio, departamento de servicio médico y odontológico. ¡Que impresionantemente grande era el rompehielos!

Aunque parecía más un enorme hotel flotante, esa opinión desapareció cuando llegamos a la imponente sala de máquinas, a la cabina de pilotos y al entrepuente de la tripulación. Al puente de mando iríamos más tarde con Ricardo, Juan Carlos y Omar ante la invitación que nos haría la plana mayor del Rompehielos Almirante Irízar.

Expedición proyecto orca Antártida - Puerto Neko.1991. Foto: Facebook Carolina Diby

Expedición proyecto orca Antártida - Puerto Neko.1991. Foto: Facebook Carolina Diby

Estábamos nuevamente en la cubierta del barco con mi compañera de camarote, habíamos finalizado la recorrida. De pronto, no pude evitar levantar la vista al cielo. Emparejados a duo sobrevolaban, como flotando sobre el aire, lo que podría ser una pareja de gaviotas antárticas. Con sus hermosos plumajes blancos y un sonido característico. Uno de ellos se dejó caer en picada al agua, para salir volando nuevamente como si hubiera atrapado algo con su pico mientras estaba en el agua. Eran mis primeros contactos con esta fauna silvestre, estaba en la puerta a la Antártida. Animales como plantas, bacterias viviendo en estos lugares helados del continente blanco, seguramente debieron desarrollar adaptaciones para sobrevivir.

Estaba maravillada, absorta, contemplando ese paisaje con tantas imágenes nuevas para mí que pasaban frente a mis ojos. Hallaba todo admirable en este nuevo mundo que, como una cortina, iría descubriendo al pasar los días.

No recuerdo bien el tiempo que navegamos en el Rompehielos, sí recuerdo que pude descansar muy bien. Para sorpresa mía durante la estadía en el Irízar, me encontré con un viejo compañero de montaña, de mis inicios en la actividad, el sargento Ávila. Con él y un grupo de gente habíamos compartido, muchos años atrás, una expedición durante cuatro días al volcán Domuyo, en la Provincia del Neuquén. Él iba a la base permanente San Martin, una de las bases más australes de todas, a donde pasaría el invierno. Su estadía sería de un año.

Estábamos almorzando en el comedor del Irízar, con mi grupo, el grupo Neko, como lo había comenzado a llamar quienes integrábamos la Expedición Proyecto Orca Antártica.

De pronto se acercó caminando muy lentamente un hombre con profundas arrugas alrededor de sus ojos y en sus mejillas. Con cabellos casi blancos y el rostro de un hombre en la plenitud de su edad, se paró ante nosotros. Pensé que era el capitán del barco que nos llevaría a nuestro destino final. En efecto, se dirigió a Ricardo, nuestro director de expedición, para avisarnos que estábamos a punto de pasar al “Aviso Comandante General Irigoyen”, buque soporte del Rompehielos de menor calado, lo que lo hacía más ágil en sus maniobras entres los témpanos de hielo.

Carolina navegando en kayak en Bahía Andword. Península Antártica

Carolina navegando en kayak en Bahía Andword. Península Antártica

En el futuro, veinte años después pasaría a ser un buque museo “Irigoyen” amarrado en el muelle de San Pedro en la Provincia de Buenos Aires. En la actualidad recibe visitas que lo recorren para conocer la reseña de su larga vida al servicio, no solo en la Antártida, también de la soberanía Argentina. Por su nobleza y estar cargado de connotaciones históricas en muchas campañas, se pudo evitar su desguace después de 65 años en el mar.

Rebosante de alegría, en un abrir y cerrar de ojos estábamos descendiendo por la pasarela del Rompehielos al “Aviso Irigoyen”. Este barco era gris oscuro, más pequeño, nuestra carga ya había sido trasladada a su borda, cubierta principal del barco que es la parte más elevada del casco del barco. Ahí estaban nuestros kayaks en las jaulas de madera y toda nuestra carga con los contenedores, habían hecho un largo viaje en la amplia bodega del Rompehielos durante meses. Estaban en perfectas condiciones.

-¡Así que ya nos vamos!- dijo Juan Carlos, el científico de orcas levantando la vista, buscando la línea del horizonte.

Justo, junto a él estaba Omar, quien con curiosidad buscaba puntos de referencia en la costa. El “Aviso Irigoyen” comenzó a vibrar suavemente. Solo percibíamos el silencio del agua profunda que se apartaba para dar paso al buque. Las maniobras para zarpar habían comenzado. Hacia la popa, las costas parecían que se deslizaban con un movimiento suave. Si un tempano se hubiera derrumbado produciendo un estruendoso ruido cerca nuestro, ninguno de nosotros cuatro Ricardo, Juan Carlos, Omar ni yo, lo hubiéramos escuchado.

Después de unas horas durante la navegación, las olas iban en aumento, bamboleando el “Aviso Irigoyen” de un lado para el otro con movimientos bruscos e ininterrumpidos. Mis pensamientos me hicieron recordar sombrías historias de tempestades y naufragios de barcos.

Estábamos en la camareta de oficiales, un lugar cómodo en el que nos habían ubicado. Rápidamente comenzamos a experimentar sensaciones desagradables de inestabilidad, mareos que iban en aumento, dolores de estómago y de cabeza. Ese mareo cinético se iba haciendo cada vez más evidente. Los experimentados marineros de la tripulación sabían lo que nos estaba pasando. Ese trastorno del equilibrio, muchos de ellos lo había vivenciado en algún momento de su larga trayectoria en navegación.

Los sentidos habían entrado en conflicto. Se producía por el desequilibrio del líquido del oído interno que daba la orientación espacial entre el movimiento percibido por la vista y el sentido de movimiento del “Aviso Irigoyen”, producto del zamarreo de las inmensas olas. Nuestro sistema de orientación había entrado en confusión, informaba al cerebro la posición del cuerpo en el espacio, la vista, equilibrio y músculos.

Sudores fríos y rostros pálidos, eran los nuestros. Arcadas hasta deseos de vomitar entre algunos síntomas, que afortunadamente desaparecieron después de unas horas de habernos colocado un botoncito en la oreja: Dramamine, un antihistamínico. Finalmente el “mal del mar” había desaparecido.

Después de esto había intentado descansar, tal vez lo ideal hubiera sido dormir, a pesar del insoportable movimiento continuo del “Aviso Irigoyen”. De repente entró alguien a donde estábamos, la camareta de oficiales, que tan amablemente nos habían ofrecido para que pudiéramos descansar.

-¡Llegamos! - vociferó con fuerza y aire sabiondo el capitán del buque.

Ricardo, observando la entrada de Bahía Andword

Ricardo, observando la entrada de Bahía Andword

Todas las miradas se volvieron hacia él, su mano sostenía una corta pipa de la que salía un ligero espiral de humo. A pesar de lo maltrechos que habíamos estado sufriendo durante el viaje en el buque, habíamos podido recuperarnos.

En este instante, con los ojos hinchados todavía, ninguno de nosotros quería perderse la entrada a la Bahía Andword, al noroeste de la Península Antártica. Había intentado mirar a través del gran ojo de buey del buque. Era uno de los espectáculos más grandiosos desde nuestra salida de Buenos Aires. Así que, en instantes me encontré en la proa del barco apoyada en la borda. Nos desplazábamos y hacia la proa, comenzaba a abrirse la Bahía. Tenía la mirada fija en lo que me habían dicho era Puerto Neko.

Rápidamente pude identificar una gran saliente rocosa y a unos metros más atrás estaba el Refugio Naval Capitán Fliess en un área libre de hielo. Había sido construido por la Armada Argentina en 1949, como una estación de salvamento y observatorio de Pingüinos. Aunque fue destruido y reconstruido varias veces, para ser usadas como lugar de apoyo para investigaciones científicas. Era la única escasa infraestructura a donde nos alojaríamos, solos, los cuatro integrantes, sesenta días durante la campaña Antártica. Estaríamos aislados del mundo, rodeados tan solo por los témpanos y la fauna marina, por aire, hielo y mar y apenas alguna flora que tímidamente apareciera entre rocas.

Sin embargo estaba extasiada con esa fantástica naturaleza. Haciendo un paneo mientras giraba mi cabeza, me sorprendí al encontrarme con la que podría ser la gran Isla Amberes, que lleva el nombre de una ciudad de Bélgica.

Estaba casi enfrente de la Base científica Almirante Brown, que está en la siguiente Bahía, llamada Paraíso. Mi mirada se fijó en la línea del horizonte de esa isla con la costa glaciada como un acantilado de hielo de 30 a 50 metros. Tenía una de las montañas más alta e interesante del sector Antártico: la montaña Teniente Ibáñez. Me hubiera gustado ascenderla, pero estaba en una nueva aventura y esta vez había sido bendecida por el desafío de navegar en kayak en estas aguas. Dejándome llevar por ese instante de contemplación, sentía felicidad en todo mi ser.

- ¡Una experiencia memorable!- interrumpió bruscamente la voz inconfundible de Ricardo, que hizo volverme.

- ¡Perfecto!- le contesté vivamente mirándonos a los ojos.

Apenas había terminado de decir la frase pensé que su sueño ahora era mi sueño y se estaba haciendo realidad. Estábamos a punto de desembarcar en nuestro destino. Con su espalda erguida, y su mirada puesta en la Bahía, todo en él era la expresión de asombro y orgullo, después de tantos años trabajando para estar allí. Nos sentíamos comprometidos con ese trabajo científico que estábamos por iniciar en ese frágil medio ambiente. Sin dudarlo Ricardo sacó la cámara fotográfica para registrar ese momento icónico para nosotros.

Un pingüino nadaba ágil y con soltura rumbo a la costa. Siguiéndolo con los prismáticos en su recorrido pude ver que no estaba solo, se le unían a otros pingüinos. Iban hacia lo que era una pingüinera. Después supe que eran los pingüinos llamados “barbijo”. Entre las aves el pingüino era la especie que mejor adaptación había tenido en el medio acuático, transformando sus alas por aletas, sus patas en timón. Me producía ternura verlos salir del agua, bamboleándose de un lado al otro con su plumaje negro como si fuera un smoking. Esas vistosas plumas eran un excelente aislante, así como un traje seco, de los que debíamos usar nosotros al navegar en kayak.

El “Aviso Irigoyen” maniobraba muy lentamente adentrándose en la Bahía, nos permitía así tener tiempo de admirar y explorar ese nuevo paisaje que nos daba la bienvenida con un clima espectacularmente amigable. Eran señales de buenos augurios.

El helicóptero llamó nuestra atención con su estruendoso ruido producido por sus hélices al despegar. Había comenzado a maniobrar para transportar nuestra carga envuelta en una gran red, en dirección a la costa.

Vista panorámica de Bahía Andword desde Pinguinera de Puerto Neko

Vista panorámica de Bahía Andword desde Pinguinera de Puerto Neko

Por otro lado, los predispuestos marineros del “Aviso Irigoyen” habían desarmado la estructura de madera que envolvía los kayaks. Suavemente los estaban dejando posar, tocando por primera vez las heladas y transparentes aguas. Para los dos kayaks Neko era un bautismo, no habían navegado aun desde su fabricación y puesta a prueba. Llevaban el nombre del Puerto a donde estábamos desembarcando, se merecían el tradicional bautismo de los barcos que remonta a la época de los griegos. Algo que haríamos con sidra el primer día que navegaríamos en grupo. Era emocionante verlos junto a los dos kayaks modelos “Yamana”, nombre de los indios nativos de Ushuaía. Con sus colores rojo y amarillo, aun con algunos envoltorios, deslizándose por las aguas realizando su primera navegación en la Antártida.

Nosotros nos habíamos subido al gomón desde donde llevábamos los botes tirando de una cuerda. A nuestro alrededor emergían innumerables témpanos y sobrevolaban aves de distintas especies sobre nosotros. Podíamos escuchar y ver a las gaviotas antárticas que revoloteaban esa tarde, que con el pasar de los días podríamos identificar mejor junto a otras especies como: Albatros y Petreles con sus largas alas y patas de tres dedos. El Petrel tiene la característica del pico en forma de gancho. Los cormoranes por sus alas cortas y cuellos largos, se parecen a los patos.. Al acercarnos a la costa, para nuestra sorpresa, descubrimos una hermosa playa de arena blanca, que hacían de este ambiente el lugar ideal para desembarcar y seguramente también para la vida de numerosas especies animales.

Al pisar la angosta playa, a pesar del revuelo de lo que significaba el desembarco de la carga y el ruido que hacía el helicóptero, me impactó ver numerosas huellas de pingüinos en la arena, entre medio de unas algas, cerca de la orilla. Pronto me encontraría con los dueños de esas patas que habían dejado su impronta, dando señales de su presencia muy cerca de donde teníamos pensado instalarnos.

La playa se veía espectacular en ese día con un sol radiante, la marea de aguas heladas de la Antártida bañaba sus granos de arena.

Qué magia hay en este lugar, por favor! Con esta hermosa playa de arena en la austral Antártida. Me salió de adentro.

También a mi me sorprende. Dijo un marinero que nos había transportado en el bote.

Y continuó diciendo que la única playa de arena que conocía era la que está ubicada en la Isla Decepción. Era raro encontrar lugares secos y mucho menos playas de arena.

Indudablemente éramos unos privilegiados. Bajábamos del gomón con nuestras mochilas de mano y bolsos, para caminar hacia el afloramiento rocoso a donde estaba el Refugio Fliess, que estaba muy cerca. Líquenes, musgos y hongos que estaban en el recorrido, se adaptaban al rigor del clima como pequeñas islitas. Estaba encantada con toda mi alma, absorbiendo esa vivencia que el universo me había regalado.

Con nuestros espíritus audaces, veíamos como se alejaba el “Aviso Irigoyen”. Ya había zarpado levantando sus pesadas anclas pero antes, con una dotación de marinos de las Fuerzas Armadas, habían puesto al pequeño Refugio Fliess y sus escasas instalaciones en condiciones haciendo tareas de reparación y conservación para nosotros. Se desplazaba entre los hielos adentrándose al profundo archipiélago, haciendo sonar su bocina en señal de saludo. Era una despedida. Nuestras manos se agitaban respondiendo, no nos volveríamos a ver hasta dentro de dos meses, lo que duraba el repliegue, para volver al continente. Científicos, militares y nosotros estaríamos esperándolos.

El silencio de la naturaleza nos fue invadiendo. Cualquier persona hubiese tenido un sentimiento de soledad. Tomamos conciencia de la trascendencia de ese instante especial. Los majestuosos hielos que nos rodeaban y nuestras tareas de investigación de los mamíferos marinos, principalmente de las Orcas, pasarían a llenar nuestros días.

Omar, navegando en kayak en Bahía Andword

Juan Carlos, relevando las focas Wedell en playas de Puerto Neko

Juan Carlos, relevando las focas Wedell en playas de Puerto Neko

Inmediatamente nos pusimos manos a la obra. Había miles de cosas que preparar, grandes y pequeñas; y urgentes que eran prioridad para nuestra nueva vida cotidiana de expedición en el Refugio Fliess. Organizar nuestras cosas en el lugar en el que viviríamos por sesenta, o más, días: las raciones diarias eran parte del éxito o fracaso de nuestra expedición; el equipo de navegación que consistía en los Kayaks con sus sistemas de acople y la vestimenta adecuada para navegar en esas peculiares aguas. El instrumental científico era responsabilidad de Juan Carlos, que como todo científico era muy meticuloso, metódico y sumamente ordenado con todos sus elementos, dentro de los cuales se destacaba el hidrófono, equipo especial con el que escucharíamos los sonidos de las Orcas.

Después de ese primer día, todos nos sentíamos agotados de cansancio, aunque nadie lo había confesado. Pero nos perseguía el temor de perder un solo minuto de esos días extraordinarios que comenzábamos a vivir en Puerto Neko. Estábamos experimentando una vivencia extraordinaria como tal vez existe el permanente temor de verlo terminar sin previo aviso.

Después de armar una carpa junto al Refugio que habíamos llevado, lo primero que hicimos fue instalar el equipo de radio para transmitir y colocar la antena. A partir de ese momento nuestras comunicaciones eran todos los días en un horario prefijado.

Así comenzaron a transcurrir nuestros días en los que cada mañana lo primero que hacíamos era la evaluación del pronóstico. El clima que definía la rutina. En base a esto, reprogramábamos las actividades afuera. Las temperaturas suelen ser extremadamente frías, pero por fortuna nos vimos beneficiados por “Ventanas climáticas” favorables durante prácticamente toda nuestra estadía, excepto un día que nevó.

Una vez que nos habíamos establecido, la multiplicidad de tareas que teníamos, hizo que cada uno tuviera una esfera de responsabilidad. Este enfoque disciplinado fue la mejor opción que adoptamos. Esto nos permitió ahorrar energías y recursos. Cada uno con su rol para que nadie se entrometiera en el trabajo del otro. Por ejemplo la cocina y lavado de platos que es la más tediosa de las tareas, la dividimos entre todos por igual. Sin embargo Omar solía lucirse con cenas y almuerzos, menús con las provisiones que estaban lejos de ser de supervivencia. Estábamos bien abastecidos con latas herméticamente selladas, deshidratados y alimentos básicos que no requerían refrigeración. Teníamos una dieta variada y equilibrada y suficientes alimentos que nos permitirían conservar la salud, de importancia primordial en la supervivencia.

Aunque estábamos en la Antártida considerado “reserva mundial de agua”, debíamos descongelar los hielos para “hacer agua” destinada al consumo y cocción de nuestros alimentos entre otras cosas. Agua que no teníamos a disposición. Cada día debíamos picar los témpanos de hielo para luego descongelar en una gran olla ubicada sobre el anafe de gas. Hervir el agua para consumir, una precaución sensata, aunque no lo pensamos podría haber alguna enfermedad que se pueda transmitir a través de ella.

Una rutina de la que no podríamos escapar, obtener agua de los témpanos de hielo. Necesitábamos beber una cantidad determinada de agua potable para mantener un nivel de salud óptimo hidratándonos continuamente.

Omar y Carolina tomando imágenes desde los kayaks de la Bahía

Omar y Carolina tomando imágenes desde los kayaks de la Bahía

Era imprescindible cada día derretir hielo, algo que me agradaba hacer. Caminar atravesando la playa de arena para llegar a los enormes témpanos de hielo. Estos estaban a pocos metros del refugio Después de picar el hielo, debía trasladar esos trozos de hielo para terminar de descongelarlos en un gran recipiente, dándole calor con una garrafa a gas.

Era normal que comenzáramos con nuestras rutinas bien temprano por la mañana, luego de compartir todos juntos nuestro sustancioso desayuno, mientras conversábamos como seria la rutina del día.

Así transcurrían nuestras primeras semanas en las que no pasaba ni un día sin que saliéramos a navegar en los kayaks, mientras registrábamos imágenes, fotografías y filmación. La intención era realizar los avistamientos de Orcas. Para ello tirábamos los hidrófonos al agua para poder escuchar sus característicos sonidos cuando se comunicaban las Orcas entre sí.

Para mayor estabilidad de los kayaks, los uníamos con un sistema de acople que le daba estabilidad, quedando formada como una especie de catamarán. Lo había implementado Ricardo al fabricar las embarcaciones para hacer este trabajo en la Antártida. No solo nos servía durante la navegación entre los témpanos, sino también cuando nos quedábamos quietos intentando escuchar el ansiado sonido característico que emiten las Orcas, su idioma, que utilizan para comunicarse con su grupo familiar.

Estos enormes mamíferos, tienen una organización de matriarcados ya que acostumbran a moverse en grupos liderados por la hembra madre. Recordé que esa mañana, durante el desayuno que Juan Carlos además del chiste, había contado con entusiasmo sobre las manchas detrás de los ojos y las formas de las aletas que permiten identificar a las distintas especies de orcas.

Una de esas tantas mañana en donde salíamos de exploración, flotábamos en los kayaks sobre la superficie del océano, cuando un estruendoso ruido nos puso en alerta. Con mis ojos bien abiertos, detrás de los cristales polarizados de mis lentes, pude ver que se había desprendido un gran pedazo de hielo de la pared del glaciar. Pronto, la ola llegaría a donde nos encontrábamos con los kayaks. Rápidamente, como habíamos practicado infinitas veces, unimos los kayaks de a dos con el sistema de acople, para aminorar el golpe de la ola y evitar darnos vuelta.

Cada vez que sucedía esto, como una inyección de adrenalina corría por mi cuerpo. Imaginaba, como lo había hecho en muchas oportunidades, qué ocurriría si me daba vuelta en esas heladas aguas. Seguramente no la pasaría nada bien. Descontado que entraría en hipotermia, aunque hiciera el tan practicado “esquimo roll”, técnica para volver a la posición normal de remo.

Estábamos pisando la línea roja, todo podía terminar en un instante. Era, y lo sabíamos desde un principio, que se trataba de uno de nuestros mayores peligros al navegar en ese lugar de la Bahía Andword. Sus impresionantes muros de hielo de 30 metros de alto, se desprendían continuamente. Era un riesgo alto que debíamos correr para hacer nuestro trabajo de investigación de las Orcas. Nos sometimos voluntariamente a este peligro, sentíamos que teníamos agallas y nos habíamos preparado para ello. Ricardo había machacado continuamente sobre el tema seguridad en Kayak hasta el cansancio, transmitiéndonos su experiencia, sin olvidar nada de lo que había aprendido.

Equipo Neko: Juan Carlos, Ricardo, Carolina y Omar en Refugio Fliess trabajando con los datos relevados durante el día

Equipo Neko: Juan Carlos, Ricardo, Carolina y Omar en Refugio Fliess trabajando con los datos relevados durante el día

Esa mañana recién me despertaba en mi carpa. Sabíamos que íbamos a explorar esos nuevos lugares cercanos a Puerto Neko navegando por donde posiblemente habría Orcas. Apenas había salido de mi cálida y confortable bolsa de dormir y me había vestido con tres capas de ropa de tejido sintético, que incluía camisetas y calza térmica. No utilizábamos tejidos naturales porque una vez que se mojan es muy difícil que se sequen. Luego busqué mi traje seco que era de una pieza, el cuello y los puños eran de látex, poniendo una barrera a la entrada de agua al cuerpo. En los pies tenía una especie de calcetines para colocar dentro de otro calzado. El traje seco era algo imprescindible y básico para estar calientes y secos reduciendo el riesgo de hipotermia si me daba vuelta, en una posible inmersión, minimizando los efectos de las temperaturas del agua.

Esto, el chaleco salvavidas, solo era parte del equipo de agua apropiado para navegar en esas condiciones. Debíamos pensar lo peor de los peligros, algo que nos exigía el lugar en donde estábamos haciendo nuestras travesías en kayak, Fuimos cuidadosos en seleccionar lo que necesitaríamos, la consigna era “menos es más“. Habíamos hecho el ejercicio para evaluar que llevar sabiendo la intensidad de uso que le daríamos a cada elemento.

El tener el sistema de acople uniendo nuestros kayaks de mar nos permitió recibir el golpe de la rompiente de la ola sin riesgos. Funcionaba, habíamos salido airosos, pero no debíamos relajarnos, estar alertas era parte de la seguridad.

Al día siguiente, al despertarme mi primer pensamiento fue un sueño de la noche anterior. Había soñado que salíamos a navegar en kayak en las cristalinas aguas entre los imponentes témpanos de hielo. Seguramente producto del entusiasmo. Mientras me desperezaba, se me ocurrió que a la salida del sol, en la Bahía Andword, desde Puerto Neko, debía ser un espectáculo para no dejar pasar. Sin dudarlo me vestí rápida y sigilosamente sin hacer ruido para no despertar a mis compañeros con quienes compartíamos el refugio. Después de unos instantes estaba sentada observando el resplandor del sol que asomaba en el horizonte. Estaba a la orilla de la única playa de arena que había en Puerto Neko, en la Antártida. Era como si el tiempo se hubiese detenido en esas primeras semanas viviendo en la Antártida.

Teníamos un día libre de nuestras tareas, ese día lo dedique para recorrer y explorar los alrededores. Sin dudarlo me puse mis botas dobles Kofach que había llevado, con la que acostumbraba ascender en la alta montaña. Y mis pasos me llevaron directamente hacia la colonia de Pingüinos “Barbijo”. Estaba a escasos metros del Refugio Fliess. Los escuchaba hacía días y los veía mientras realizábamos nuestras rutinas. Sus inconfundibles sonidos extraños en un principio para nosotros, paulatinamente pasaron a ser parte de nuestra cotidianeidad. Al igual que su inconfundible aroma, que se evidenciaba cuando nos acercábamos a la pingüinera. Era una comunidad grande de pingüinos con muchas hembras que habían tenido crías, podía ver gran cantidad de pichones. Hogar de los pingüinos barbijo en un lugar impresionante.

Pichones de pingüino, estaban en sus nidos esperando que sus padres los alimenten, provocando una actividad en la pingüinera donde los albatros, scuas, petreles y gaviotas cocineras sobrevolaban el área, muchas veces estaban listas para atacar a los pingüinos bebés menos afortunados.

Ese atardecer estaba sentada en la puerta del Refugio Fliess, escribía mi bitácora de viaje. Hubiera querido escribir todos los detalles de cada día de esa nueva vida en la expedición Antártica ¡pero resultaba muy largo decirlo todo! Mis pensamientos siempre habían sido más rápidos que mi mano, que al volcarlos sobre el papel no representaban lo reflejaban lo que quería decir ¿cómo encontrar las palabras justas que representen claramente mi sentir? Algo que iría aprendiendo con el pasar del tiempo.

Igualmente continué escribiendo en los días siguientes, pero hubo un día en el que decidimos ir a la Base Antártica más cercana, la llamada Brown, que estaba ubicada en Bahía Paraíso, uno de los lugares más hermosos que tiene la Península Antártica. Salimos bien temprano en la mañana, queríamos regresar pronto antes de que finalizara el atardecer. Omar decidió quedarse, estaría comunicándose con nosotros por radiotransmisión desde el Refugio Fliess. Después de levantar el gomón, conocido como zodiac, agarrándolo de unas manijas que sobresalen, lo trasladamos a la única playa de arena que por fortuna teníamos. Era pesado. Luego de colocar el motor, Ricardo, el director, lo puso en marcha en modo lento. Lo último que queríamos era impactar con el ruido a la fauna que estuviera en nuestro recorrido, asustándola.

Carolina picando hielo de los témpanos para hacer agua

Carolina picando hielo de los témpanos para hacer agua

El día era claro y sereno, ideal para navegar por la Bahía Andword que estaba repleta de hielos. En el recorrido nos encontramos con enormes témpanos vagando por las aguas, haciendo de esta experiencia algo novedoso, aunque peligrosa y más aún para nosotros que navegábamos al nivel del mar. Lentamente nos alejábamos de la costa, dejando a nuestra proa a Omar, nuestro compañero de expedición que nos saludaba desde la costa agitando su mano. A pesar del rugiente motor se escuchó:

-No vuelvan tarde- era Omar que nos gritaba desde la costa.

No supe quién era más valiente, si él que se quedaba solo en la tierra firme o nosotros que nos adentrábamos en la Bahía entre los grandes bloques de témpanos.

Habíamos llevado el hidrófono para escuchar los sonidos de los mamíferos sumergidos en las profundidades del agua. No queríamos perder la oportunidad de observar, realizar registros y grabaciones subacuáticas, para que Juan Carlos pudiera compararlos con la población de orcas de la Península Valdés. Antes de entrar al Estrecho de Gerlache, cerca de la Isla Lemaire, pusimos motor en neutro. Aprovechamos ese momento para intentar escuchar a las orcas, motivo principal de nuestro estudio. Tiramos los hidrófonos al agua. Hasta ese momento sólo los habíamos usado desde los Kayaks para hacer esta tarea. Ahora, era el momento de usarlo desde el Zodiac, el gomón que estábamos usando.

Sumidos en la tarea, sentados, esperábamos expectantes, con paciencia y en silencio. De pronto escuchamos unos sonidos. Vimos asomarse unos curiosos ojos de una gran ballena, se notaba que estaba como absorta, fascinada con nosotros. Tal vez se preguntaría quiénes son estos personajes sentados en este gomón. Conteníamos la respiración a pesar del asombro. Ver a este mamífero gigante en su hábitat natural, con semejantes perfiles enormes y redondeados, era espectacular.

-Es una ballena jorobada- dijo rápidamente Juan Carlos.

Su grueso cuerpo era de color negro lustroso. Cuando esa criatura pasó justo debajo de nuestra embarcación, fue tan solo a unos escasos centímetros, y lo hizo formando círculos cada vez más estrechos. Algo que me produjo una mezcla de adrenalina y satisfacción. Sin duda estaba experimentando mi primer encuentro tan cercano a ese enorme cetáceo. Si hubiera extendido mi mano seguramente hubiera sentido su gruesa piel al tacto. Tuve que reprimir mi entusiasmo de tocarla ya que, con semejante tamaño de cuerpo de alrededor de 15 metros de largo y su peso equivalente a 800 personas, con apenas un movimiento, nos hubiera dado vuelta como una cascarita de nuez.

Su enorme ojo ovalado, de nueve centímetros de diámetro, nos miraba a media agua. Esa conducta nos estaba diciendo algo al permanecer quieta con su cabeza elevada verticalmente fuera del agua, mirándonos. Algo que no siempre se ve en esta especie de ballenas y se llama “espionaje”. Seguramente tenía la intención de explorar lo que estábamos haciendo en la superficie, por su habitual curiosidad.

Obviamente no éramos krill, pequeño crustáceo semejante al camarón, el alimento favorito de su dieta. Tal vez le causó gracia vernos ahí, sorprendidos con cara de asustados. Era evidente que su estado de ánimo era pacífico. Nadó por debajo de nuestra embarcación otra vez, con lentos y armónicos movimientos haciendo un lento círculo se desplazó, alejándose muy tranquila. Este había sido un momento que siempre recordaría.

Entonces mi imaginación me permitió pensar con tristeza en las ballenas que eran cazadas doscientos años atrás, cuando la caza estaba en auge. Puerto Neko había sido una base ballenera en los comienzos de 1811.Había tomado el nombre por el barco ballenero escoses Neko, que operaba en esa zona por largas temporadas. Por fortuna para estos mamíferos los tiempos habían ido cambiando a lo largo de los años.

Aún sorprendidos levantamos el hidrófono del agua, no habíamos podido grabar nada y estábamos listos para continuar rumbo a la Base Científica Brown, que era la más cercana a través del agua y nuestro único posible contacto. Habían pasado más de 4 semanas y no habíamos visto la menor señal de seres humanos en el Archipiélago, en esa parte del mundo. Navegábamos a través de los hielos con el gomón Zodiac que iba como adaptándose a las corrientes y a las aguas. Apreciábamos ese espectacular paisaje blanco, cuando la imagen de un lobo marino también llamado lobo de dos pelos y oso marino, con su enorme cuerpo desparramado sobre un hielo, atrajo nuestras miradas.

Ricardo con los dos modelos de kayaks de travesías utilizados como transporte

Ricardo con los dos modelos de kayaks de travesías utilizados como transporte

durante la expedición, para la observación de la fauna marina

Ese día sin duda sumábamos emociones. La frutilla del postre fue cuando nuestro Zodiac entró en Bahía Paraíso, fiel reflejo de su nombre. Íbamos acercándonos al promontorio rocoso de 70 metros y se podía divisar la base. Estábamos ansiosos de observar las reacciones de los nueve oceanógrafos al vernos llegar. La alegría y entusiasmo al desembarcar en el muelle de la base, se hizo notar, nos dieron una cálida bienvenida. Se podían ver los rostros sonrientes, los apretones de manos seguidos de fuertes abrazos. Mientras conversábamos pude observar que había varias edificaciones distribuidas a unos doscientos metros entre sí. La mayor densidad edilicia era la antigua Base Científica Brown a donde entramos para tomar unos sabrosos mates. El tiempo transcurría entre charlas y anécdotas en un ambiente de gran camaradería.

Luego de eso, nos enseñaron amablemente cómo funcionaba la Base Científica Brown y en qué consistían sus estudios científicos. Caminábamos con cuidado para no pisar la escasa vegetación que se ubicaba principalmente en los afloramientos rocosos. Una variedad de musgos y líquenes se destacaban de la misma manera que en las laderas y paredes verticales y también había gramíneas, que eran las de mayor presencia. Nos encontramos con los pingüinos Papúa, una especie cinco centímetros más alta y con una mancha blanca en la cabeza, estos son mayoría en el lugar. Les dimos prioridad de paso y tratamos de mantenernos a más de cinco metros de distancia para no alterarlos.

Durante el recorrido me llamó la atención un gran morro que estaba detrás de la base. Era, sin duda, la parte más alta de Bahía Paraíso. Sin dudarlo, la vista panorámica desde allí sería espectacularmente bella, así es que comencé lentamente a subir caminando. Mientras, Juan Carlos y Ricardo decidieron reunirse nuevamente con Martin Roese, el Jefe de la Base. Seguramente tendrían temas para tratar. Continué subiendo un trecho más.

La claridad del día con esos tenues rayos de sol me permitía ver la Bahía en toda su dimensión. La magia de ese lugar me dejó sin aire. Una suave brisa golpeaba sobre mi rostro. Encantada podía ver claramente una de las montañas más altas de la zona en la Isla Amberes que estaba enfrente. La montaña de un imponente desnivel de hasta 2.800 msnm en su totalidad, había recibido el nombre de Teniente Ibáñez. Sin duda para los escaladores es uno de los mejores lugares para ascender en esta inmensidad glaciaria y blanca que es la Antártida.

Miraba como queriendo retener esas imágenes en mi mente para siempre, cuando sentí que me estaban llamando. No podía oír bien lo que decían. Entonces vi a Oscar Gonzales, uno de los oceanógrafos, parado en el trayecto que yo había hecho. Con su dedo señalaba hacia las instalaciones de la Base Brown. En ese momento deduje que debía bajar y que seguramente nos reuniríamos nuevamente. Bajé corriendo.

Una vez en el salón, se podía ver a todos sentados alrededor de una gran mesa. La rueda de mate circulaba sin cesar al ritmo de las animadas conversaciones. Ahí estaban Claudio Pascucci, Oscar, José Cordova, Jorge Speroni, Tony, Talner, Daniel Molina, y Martín, el Jefe de Base Brown. Todos tenían una cosa en común cuando hablaban de sus investigaciones científicas que estaban llevando a cabo, sabían cuál era su misión y cuáles sus objetivos a desarrollar. Sin saberlo fuimos forjando una linda camaradería, aun conservo una tarjeta recuerdo de esa oportunidad, con la firma de cada uno de ellos.

Oscar, que estaba sentado más cerca, comenzó a hablar sobre el skúa, ave marina emparentada con las gaviotas. De plumaje castaño con manchas blancas en las alas, anidaba en los huecos del terreno muy cerca de la base. Comentaba que habían logrado establecer un vínculo entre ave y humano, como esos que ocurren solo en las películas. Seguramente no había sido en forma espontánea, sino resultado de una necesaria convivencia humana con la vida silvestre. Ese confinamiento que permitía que la fauna se relajara permitiendo que se estableciera una relación. Tratando de entender su comportamiento a través de prueba y error. Sin duda, era una experiencia maravillosa poder conectar así con una especie silvestre.

Mientras relataba, yo me podía imaginar el skua cuando aparecía cerca de ellos. Fuerte y acrobática con las garras afiladas, con su pico negro de punta curvada, regresando cada año en distintas campañas antárticas para volverse a encontrar a sus viejos amigos.

En la sala se había creado un agradable clima de confianza y fraternidad entre los científicos de la base y nosotros, el grupo Neko. Aunque la visita había sido larga, no nos habíamos dado cuenta del paso del tiempo. De pronto se oyó un golpecito en la puerta y apareció el radioaficionado de la base Brown.

-El hielo cerró la Bahía, no van a poder salir con el Zodiac – dijo consternado el hombre- Los escombros flotantes por donde pasaron se han solidificado entre sí. Salir a navegar en esta situación sería peligroso.

Vista desde el agua de la Base Antártica Bahía Paraíso

Vista desde el agua de la Base Antártica Bahía Paraíso

Expedición proyecto orca Antártida - Puerto Neko.1991. Foto: Facebook Carolina Diby

Expedición proyecto orca Antártida - Puerto Neko.1991. Foto: Facebook Carolina Diby

Una curiosa sensación de silencio y rostros con aspecto preocupado invadió la sala. Claro que era un serio riesgo. Por un instante nos quedamos mirándonos, seguramente pensando en alguna solución. Rápidamente Martin Roese, el jefe de la Base Brown, con tono hospitalario nos invitó a pasar la noche en las instalaciones y quedar a la espera de que la Bahía se despejara de los hielos. Lo que nos pareció una buena idea.

En ese momento se nos planteó otro dilema, cómo comunicárselo a Omar que estaba solo en el refugio esperando nuestra vuelta ese mismo día. Por un instante creí encontrar las palabras para expresárselo, pero una mano se posó suavemente sobre mi hombro.

-No se preocupen, dijo Ricardo- yo le hablo por radio y además me comunico con Coco, nuestro ya amigo radioaficionado para que esté en contacto con él todo el tiempo que sea necesario.

Coco, nuestro amigo radioaficionado de Buenos Aires, había pasado a ser una tranquilidad para nosotros en este inhóspito lugar de los más australes del mundo. Aunque su comunicación era desde Buenos Aires, su empatía y gran habilidad en situaciones de riesgos o de supervivencia como era ese momento fueron de gran ayuda. Omar no estaba acostumbrado a quedarse totalmente solo y justamente la reacción ante esta situación crítica de quedar aislado en un Refugio, prácticamente no lo dejó dormir esa noche. La imaginación y pensamientos le hicieron pasar un mal momento que sería apaciguado a través de esa única voz humana que lo acompañaría durante toda esa noche hasta que regresaramos nosotros.

Finalmente los hielos se abrieron permitiéndonos volver a navegar con nuestro Zodiac de regreso desde la Base Científica Brown hacia nuestro entonces hábitat, el Refugio Fliess. Esta aventura sí que se había puesto interesante. Se sumó a todo esto, la inmensa sorpresa cuando mi papá, se pudo comunicar a través de un radioaficionado de Neuquén conmigo. Un gesto que me llenó el alma. Generalmente estaba acostumbrada a irme por un mes a la montaña a escalar y desde esos lugares nunca teníamos señal para comunicarnos como en esta oportunidad.

Otro día tuvimos otra sorpresa agradable en nuestra total soledad. Estábamos en el refugio y escuchamos el inconfundible ruido de un helicóptero. De un salto dejamos lo que estábamos haciendo. Lo usual para nosotros eran los sonidos de la naturaleza. Para nuestro asombro bajaban del helicóptero tres personas, una de ellas era el embajador alemán, que estaba visitando las bases antárticas, principalmente la zona de Bahía Paraíso. Seguramente la mayor sorpresa la habían tenido ellos al encontrarnos en semejante páramo, llevando a cabo la expedición Proyecto Orca Antártida en Puerto Neko. Estas fueron las únicas perlas de vida social que tuvimos.

Además de la misteriosa noche, cuando estábamos disfrutando del oscuro cielo con las estrellas distribuidas como un manto, centelleaban en la profundidad del infinito. Cuando nos sorprendió un resplandor, que cruzaba el firmamento y después otro. Eran varias luces cruzando el cielo en zigzag, iban ordenadas y lanzaban cada tanto un haz de luz. Entusiasmados pensábamos que podría ser. Casi seguro que no eran satélites porque mantienen su rumbo fijo. No pudimos identificar bien de qué se trataba. Se nos planteó un signo de pregunta, que no pudimos responder.

En los días siguientes a nuestro regreso de la Base Brown, habíamos retomado nuestras rutinas, como tomar la temperatura del agua, viento, entre otras cosas. Teníamos los horarios que estaban establecidos, prolijamente colgados en la pared del refugio. Identificar y censar a las Focas Weddel que se llaman así por habitar el mar con el mismo nombre. El nombre pertenece a Sir James Weddel, comandante de una expedición británica. Estas focas se acomodaban muy cómodamente en la playa de arena que compartían con nosotros. Era la intención estudiar su comportamiento social: saber con qué frecuencia ocupaban la playa, el número de individuos, si se agrupaban y su relación entre machos, hembras y juveniles.

Oceanógrafos de Base Antártica Bahía Paraíso, nuestros únicos vecinos durante 60 días que duro la expedición

Oceanógrafos de Base Antártica Bahía Paraíso, nuestros únicos vecinos durante 60 días que duro la expedición

Cada día cuatro veces en el día, nos encaminábamos a la playa con nuestra ficha de relevamiento para encontrarnos con estos tiernos mamíferos de color plateado oscuro con un moteado claro en su vientre. Nos solían sorprender con el dulce canto entremezclado con el de los pingüinos “Barbijo”, como un coro de sonidos de la naturaleza.

Fue emocionante para mí, ver por primera vez y desde tan cerca, cómo un ejemplar de estos se movía con su pesado cuerpo de alrededor de 500 kilos para tirarse al agua a alimentarse de peces, crustáceos, calamares, camarones. Debía ser una hembra, ya que suelen ser más grandes que los machos.

Minuciosamente anotábamos minutos, hora, día en las que las habíamos visto. También veíamos si al regresar del agua volvían a ubicarse en el mismo lugar. Juan Carlos, como buen estudioso, las había dibujado detallando su largo, ancho y cada una de las manchas de las focas para poder identificarlas y hacer el seguimiento durante esos sesenta días de estudio. Seguramente que si hubiéramos tenido una máquina fotográfica polaroid instantánea el relevamiento de investigación hubiera sido distinto.

Sin duda Omar y yo brindamos el apoyo al proyecto científico Proyecto Orca Antártica con dedicación y compromiso. Recordé en esos días mi época de estudiante y a mi profesora Mónica Bendini de la cátedra de investigación, en mi facultad de turismo de la Universidad Nacional del Comahue. Las metodologías y estadísticas para llevar a cabo proyectos siempre la tenía presente, para aflorar cuando más las necesitaba. Aprendizajes y conocimientos que nos facilitan la interpretación de pautas de investigación como las que había establecido Juan Carlos como Director Científico.

Para realizar avistamientos habíamos instalado un monocular con el que mirábamos lo que sucedía en el agua y en el aire. Estaba ubicado en un lugar estratégico por su alcance de visión. Era una herramienta importante que nos iba a permitir identificar desde la tierra, las distintas especies que ingresaran a la Bahía Andword, acercándose a Puerto Neko. Los mamíferos marinos, entre otras especies, son claves para los ecosistemas del mar. Esos días en la Antártida me habían comenzado a llamar la atención las aves y solía pasar horas observándolas. Sin duda la Bahía ofrecía un ambiente de condiciones amigables para toda la fauna y especialmente para los mamíferos marinos, por ser poco profunda y protegida de los vientos, lejos de la adversidad del mar y sobre todo la tranquilidad del lugar por la inexistencia del ser humano.

Cada día podíamos pasar horas observando para hacer los avistajes, el tiempo era nuestro. Valoré, y lo haría en mis días posteriores en mi cotidianeidad, el minuto a minuto dedicado a cosas que más placer me producían, como es la observación de la naturaleza, con todos los sentidos alertas al más mínimo sonido, color y aroma. Después de esta experiencia mi vínculo con la naturaleza sería distinto. Sentía que había despertado al mundo, comprendí los dones que pueden tener mis sentidos – el mirar, el oler, el tocar- que nos fueron entregados como seres humanos. A través de ellos todo cobraba sentido y tuve certeza de la inmensidad que nos rodeaba en esos días.

Un día recibimos la invitación a recorrer el estrecho de Gerlache, parte de la Península Antártica y sus alrededores. Fue el capitán del Aviso Irigoyen, que estaba recorriendo la zona, quien nos lo propuso. Nos vino como anillo al dedo, pudiendo recorrer grandes distancias y alejarnos de las costas en los últimos días de nuestra estadía.

Navegábamos cerca de Neumayer cuando para nuestra grata sorpresa pudimos ver un grupo de orcas, muy cerca con su peculiar y llamativo color blanco y negro. Como buenos delfines oceánicos se desplazaban con sus grandes y robustos cuerpos de hasta nueve metros de largo. Estos delfines son los más grandes del mundo y buceaban cada tanto frente a la proa. Emocionados produjimos un gran revuelo con las máquinas de fotos corriendo por la cubierta del barco poniéndonos en el mejor lugar para verlas lo más cerca posible y registrarlas. Claramente se podía ver que era un grupo de seis ejemplares. Escuchamos el entusiasmo en la voz de Juan Carlos, nuestro especialista en orcas.

-¡Son Orcas del tipo “B”! – decía.

Nadaban tranquilas mostrando sus inconfundibles manchas identificadoras justo detrás de sus ojos, mientras se sumergían en las aguas heladas, para sorprendernos con algún salto fuera de ella. De pronto las habíamos perdido.

-Están pasando por debajo del barco- se escuchó decir a uno de los marineros

Era tal la algarabía, que atravesamos el barco corriendo hacia el otro lado, para poder volver a verlas con sus aletas dorsales de hasta un metro ochocientos, que las diferenciaba entre sí. Se desplazaban con fuerza, pero una de ellas, la más curiosa, característica de estos ejemplares, se acercó a la borda para observarnos. Intercambiar miradas con esta orca, superó todas las expectativas, para Juan Carlos y para nosotros. Aunque este no había sido un buen año para ver orcas, esta experiencia nos dio grandes satisfacciones. El objetivo estaba cumplido. Sin saber cómo desaparecieron, tal vez por ser grandes nadadoras y que podían alcanzar hasta 50 kilómetros por hora. Regresamos a nuestro Refugio Fliess, encantados.

Carolina en Base Antártica Bahía Paraíso

Carolina en Base Antártica Bahía Paraíso

La despedida

Transcurrieron los últimos días de esta aventura que era estar viviendo en la Antártida. Nunca me había imaginado esto y agradeceré inmensamente a Ricardo por haberme invitado. Una experiencia emocionante con anécdotas e historias.

Llegó el último día y, como despedida, salimos a navegar. Íbamos a extrañar este alejado de todo y solitario lugar, pero cálido a la vez. Nos llevábamos las vivencias, no solo humanas de nuestro excelente grupo, sino también la ternura de esos mamíferos marinos que nos acompañaron durante toda nuestra estadía en la Antártida.

De alguna manera, aunque era una incomodidad estar en El Refugio, estar allí nos había permitido vivenciar la naturaleza y sus animales en total libertad en su hábitat natural. Algo que tal vez en las instalaciones y la comodidad de una base científica Antártica no hubiéramos podido experimentar.

Era el último día, mientras arrastraba mi kayak Neko al agua, sentí una presión en el pecho como de angustia, como queriendo sacar un sollozo de mi interior. Navegaríamos en estas icónicas aguas heladas desde la costa de arena de Puerto Neko, hacia la entrada de la Bahía Andword, en señal de despedida. Las suaves colinas que nos rodeaban con su lujurioso blanco. Blanco que parecía rodar sobre los acantilados hasta sumergirse y perderse de vista al fondo de las frías aguas.

Empuñe mi remo y de un empujón con la cadera me impulse hasta estar con todo el casco de mi kayak en el agua. Cuando ya estábamos dentro, la población de la fauna silvestre con quienes habíamos compartido nuestras ocho semanas, parecía que nos estaban esperando. Agolpadas en pequeños grupos fueron apareciendo como desfilando delante de nuestras miradas sorprendidas. Encantados comenzamos a remar metiendo nuestras palas al agua, se podía sentir el ruido de las gotas que caen al levantarlas al ritmo del armonioso movimiento de cada remada. Entremezclados con el canto de los mamíferos y aves que iban llegando a la cita, nuestra despedida.

Navegación de despedida a Puerto Neko y su espectacular fauna marina que nos acompaño durante 60 días de expedición

Navegación de despedida a Puerto Neko y su espectacular fauna marina que nos acompaño durante 60 días de expedición

Al comenzar a navegar podíamos ver cómo se formaban los círculos cada vez que metíamos el remo en el agua El sol brillaba con fuerza ese día, reflejándose en la blancura de la nieve que nos rodeaba. Lentamente la magia nos fue envolviendo con ese obsequio que nos estaba brindando la naturaleza. A la vez que las gaviotas, “skuas” y petreles sobrevolaban en bandada atravesando el hermoso cielo antártico. De pronto se nos adelantaron las focas Weddell nadando en grupo con serpenteantes movimientos de sus cuerpos. Cada tanto en ese vaivén podíamos ver que se asomaban del agua sus tiernas caras con grandes ojos. Muy cerca de ellas veíamos deslizarse del sobre un gran témpano, un pequeño grupo de lobos de dos pelos, que seguirían a las focas flotando con el mismo rumbo.

Hacia la costa caminaban con su gracioso movimiento los pingüinos barbijo, nuestros vecinos, para zambullirse en el agua en grandes grupos, participando dando inicio a este show de despedida.

Extasiados, nos mirábamos entre nosotros a través del ahumado de nuestros lentes, cuando vimos aparecer las enormes aletas dorsales de las ballenas en la superficie flotando en nuestra dirección, haciendo su entrada en esta danza de seducción. El telón se había abierto, el espectáculo había comenzado y nosotros éramos los suertudos espectadores de este momento. Ballenas Minke y Jorobadas estaban en escena. Una de ellas se podía ver a la distancia resoplando con toda su fuerza un gran chorro como una nube. Expulsaba dióxido de carbono y vapor, producto de su respiración, como si fuera un pequeño geiser. Muy cerca vimos el aleteo de su compañera comunicándose, con sus aletas pectorales. ¿Qué les estaría diciendo? Era la naturaleza que hablaba. Interrumpió el acrobático salto de un joven ballenato casi adulto, llamando nuestra atención con todo su despliegue. Como una travesura de niño, saltó y cayó haciendo de este un espectáculo simplemente impresionante.

Nos quedamos sin palabras, absorbiendo con todo los sentidos de nuestro ser ese momento, con esas imágenes imborrables en mi memoria, atesoradas en mi alma.

Todo había sido muy fuerte, impactándome de tal manera que no podía dimensionar esta experiencia inmersos entre los hielos antárticos. Viviendo esos sesenta días en la Antártida, motivados por el desafío de lo que significa una permanente supervivencia. Remar en nuestros kayaks explorando la Bahía Andword, con todo la intención de observar a estos distinguidos mamíferos marinos, principalmente a las Orcas, nos había fascinado. Sin saberlo, seríamos los primeros en usar kayaks en estos recónditos lugares, en la Península Antártica. Experiencias de vida que hay que vivirlas en la propia piel, imposible adquirirla de otra manera.

Cada uno de nosotros, Ricardo, Juan Carlos, Omar y yo regresamos con una apasionante historia de aventura en la parte más austral del mundo, con experiencias únicas y anécdotas que nos acompañarán para el resto de nuestros días. Antes de irnos había dado mi última mirada a este extraordinario lugar, sin saber si esta sería la última despedida. Si sabía que alentaría a otras mujeres a animarse a estas aventuras en el agua, en las montañas

Pingüino Barbijo - nuestros vecinos en Puerto Neko. Bahía Andword

Pingüino Barbijo - nuestros vecinos en Puerto Neko. Bahía Andword

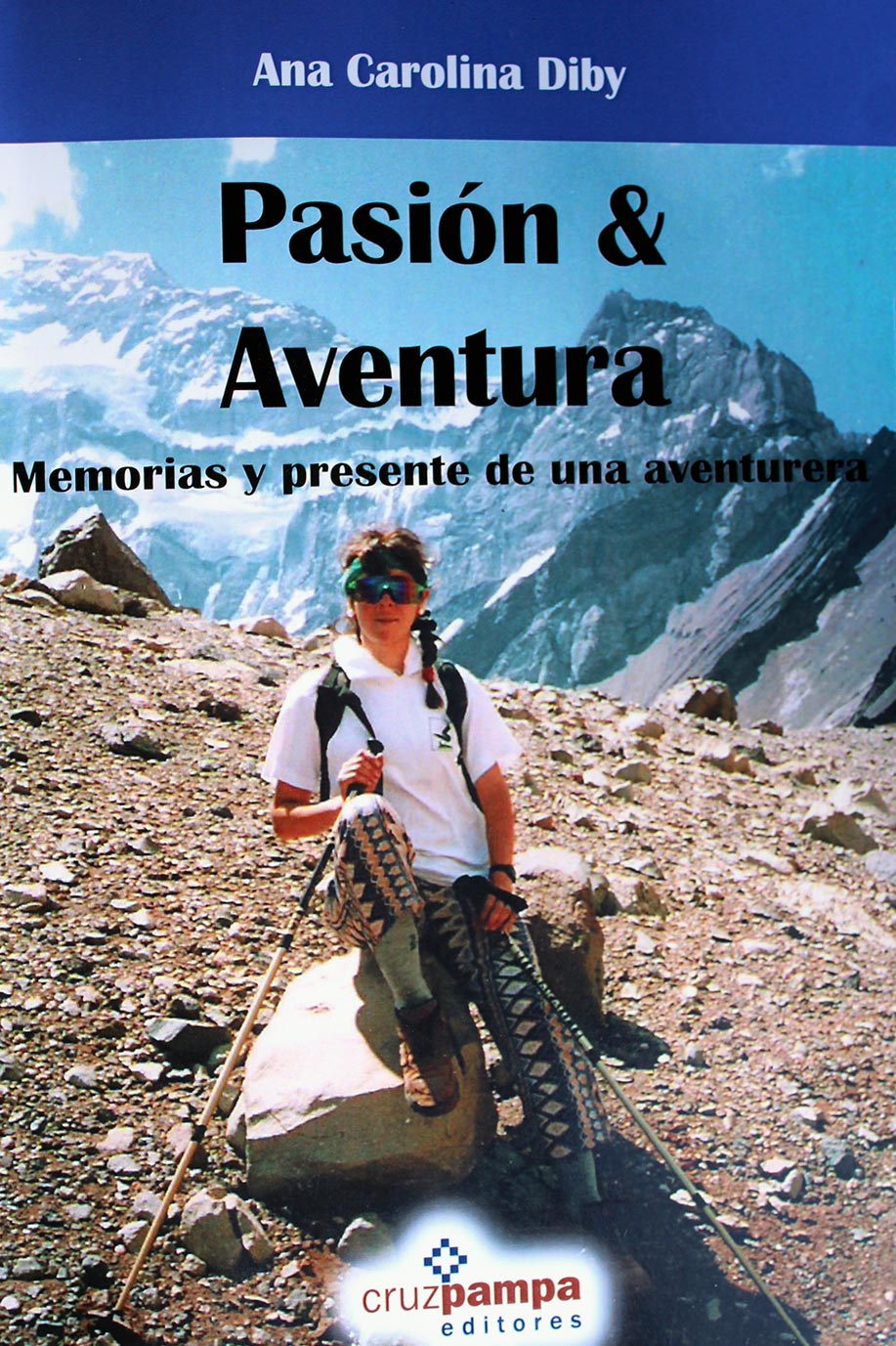

Tapa del libro Pasion & Aventura. Autora: Carolina Diby

Tapa del libro Pasion & Aventura. Autora: Carolina Diby

| COMENTARIOS(0)

No hay comentarios aún, sé el primero!

Ediciones Anteriores

Mail: info@culturademontania.org.ar

WhatsApp: +54 11 3060-2226

Instagram: @ccam_arg

www.facebook.com/ccamontania

Contáctate y comenzá

la aventura de integrarte

a la red cultural